- 点数の計算は、「符」や「飜」でなく「点」で行います。

- 役は81種類あり(日本の役は30種ほど)、1点から88点役まであります。

- 8点ないと上がれません。日本でいう「1飜縛り」のようなものです。

- 上がり時の発声は「フー」。「ツモ」や「ロン」ではありません。

出上がりもツモ上がりも同じ「フー」です。

- 自摸上がりは、「上がり点+8点」を全員からもらいます。

出上がりは、放銃者から「上がり点+8点」をもらい、そのほかの2人からは8点ずつもらいます。

よって、同じ点数でも自摸上がりと出上がりでは入る点数に差があります。

- 役の点数申告は、点の低い役から。また捨牌を使って点数を明示する方法が一般的です。

- 親と子といった区別はなく、荘家と散家で授受する点数に差はありません。

- 1ゲームは東場から北場までの一荘戦になります(日本は半荘戦が多い)。

連荘はないので必ず16局になります。また、場が変わるごとに席替えがあります。

大会などでは、制限時間を設けてその時間で打ち切り、ということも多いです。

- 振聴はありません。いつでもどの牌でも上がれます。

見逃し直後に上がる行為や、鳴き変えも自由です。

- ドラはありません。王牌もなく、壁の牌は全て使い切ります。

- リーチ役はありません。天和や地和といった役もありません。

(役については後に詳しく説明します)

- 鳴き(副露)していても役が安くなる「食い下がり」はありません。

- 九種九牌・四風子連打・四杠散了、三家和といった途中での流局はありません。

荒牌による流局時に「形式聴牌」といったものを確認したり、それによる点数の授受はありません。

- 暗杠は4枚とも伏せておきます。局の終了時に開けて確認します。

- チーの宣言(発声)後、3秒以内にポン(カン)を宣言すればポン(カン)が優先される

- 副露牌(鳴いた牌や花牌)は、手牌の前で晒します。

- ダブロン、トリプルロンといったルールはなく、上家優先の頭ハネです。

- 花牌が配牌にあれば荘家から順に晒し、その分を嶺上牌から補充します。

途中で積もってきたら「花(ファ)」と発声して晒し、嶺上牌から1枚補充して摸打します。

といっても、使うタイミングで思い出せれば問題はありませんから。

疑問に思ったら、そのつど確認していくうちにきっと憶えます。

あと、日本と同じルールは外しています。元々同じゲームですから日本麻雀と同じルールも多いです。

たとえば、反時計回りで順にツモ順が回る、ポン・杠があると次のツモの順番がポンした下家に移る、などです。

1. 点数の計算は、「符」や「飜」でなく「点」で行います。

2. 役は81種類あり(日本の役は30種ほど)、1点から88点役まであります。

日本の麻雀は「符」と「飜」で上がり点数が決まりますが、中国の麻雀では81の役に付いた点数の合計のみで計算します。

計算は単純になりますが、役が多いので点数をひとつひとつ憶えておかないといけません。

役を取りこぼさずに計算するのは大変かもしれませが、どんどん遊んで慣れるしかありません。

慣れたらできるようになります。

点数は、成立した役の点数単純に合計していきますが、複数の役が成立するときのの基本的なルールとして、「必ず複合する役はカウントしない」というものがあります。たとえば、字牌を使わない『无字』という役がありますが、これは『断幺』のときは必ず成立するので、複合しません。

このあたりの複雑なルールは後述します「複合問題」という章でまとめていきます。

なお、中国の用語では「点」でなく、「分」です。8点なら8分と言います。

3. 8点ないと上がれません。日本でいう「一飜縛り」のようなものです。

8点というのは、日本の麻雀で言えば2〜3飜程度の難易度を持った手役になります。

ただし役が多いので、役の可能性を考えるとどんな配牌からでも役を作ることはできるはずです。

4. 上がり時の発声は「フー」。「ツモ」や「ロン」ではありません。

フーは「和」と書き、上がりの意味です。

日本の「ツモ」や「ロン」の方がわかりやすいけど、こういうルールだからしょうがありませんね。

5-1. 自摸上がりは、「上がり点+8点」を全員からもらいます。

5-2. 出上がりは、放銃者から「上がり点+8点」をもらい、そのほかの2人からは8点ずつもらいます。

点数のやりとりですが、ここが日本の麻雀と考え方が大きく違います。双方を表で比較してみますと、

日本麻雀の点数授受の例

|

|

|||||||||

中国麻将の点数授受の例

|

|

まとめてみますと、

といったところです。

その上で、出上がりなら放銃者からのみ、ツモ上がりなら全員から得点分を受け取る計算ね。

なお、中国麻将では上がったときに、点数申告は自分の捨牌を使って点数をカウントして行います。

また役の申告は点数の低い役から宣言します。

たとえば、以下の手を出上がりしたとします。

あがり役を点数が低い方から「坎張、老少副、平和、全帯幺、三色三同順」と宣言して、役の点数と同じだけの牌を捨牌から集めて得点を宣言します。(それぞれ、1,1,2,4,8点役です)

カウントするときは、自分の捨牌のちょっと手前(壁牌があれば壁牌よりも向こう側)に牌を並べてカウントしてください。

自分の捨牌が足りなければ、下家の捨牌を使用してください。どうしても牌が不足する場合を除き壁牌は使わないようにしましょう。

(16枚あるから16点の役です)

高い役や、合計が10点を超えるときなどは、裏にした牌を「10点」として使用します。

32点役なら、裏向き3枚、表向き2枚といった感じです。

端数が2点以上あったときに、8点役(上の役の最後にカウントした三色三同順)を数えるときは、すでに表にしたものから1枚を抜いて、別の1枚を裏向きにしてカウントします。

ですから、上の16点役を数え終わったときのカウント用の牌は、

単に「ツモ、1300オール」とか「ロン、12000点」といった感じにね。

かなり作法が違っているけど、戸惑わないようにしたいわ。

これはわかりやすいですね。

荘家(東家)が得点が高いとか払いが多いなどありません。

ツモ順が早い分東家が有利な以外は全員同じ条件です。

8. 1ゲームは東場から北場までの一荘戦になります(日本は半荘戦が多い)。

連荘はないので必ず16局になります。また、場が変わるごとに席替えがあります。

荘家が上がったから連荘といったルールはありませんので、必ず輪荘します。

1試合は東場(東1局)から荘家が4周まわる北場(北4局)までの計16局で行います。

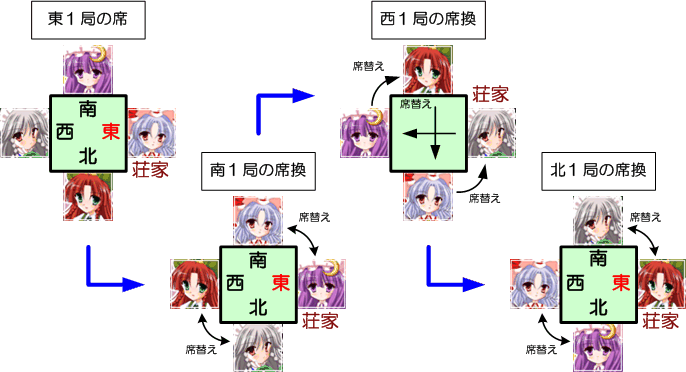

そして席替えは、場が変更になるとき行います。

南場になったら、東家と南家の位置と、西家と北家の位置とを入れ替えます。

西場になったら、東家は西家に、西家は南家に、南家は北家に、北家は東家に席を移動します。

北場になったら、東家と南家の位置と、西家と北家の位置とを入れ替えます(南入とおなじ動き)。

南入と北入では「東南・西北で交代」、西入では「東→西→南→北→」の順に交代と覚えればよいと思います。

文章で書くとややこしいですのですが、図を見ると理解できるでしょうか?

席替えのイメージ

座る位置を表にしますと、は次のように移動することになります。

| 場 | 東の席 | 南の席 | 西の席 | 北の席 |

| 東場 (最初の席決めの座席) |

||||

| 南場 | ||||

| 西場 | ||||

| 北場 |

9. 振聴はありません。いつでもどの牌でも上がれます。鳴き変えも自由です。

上がり方は自由です。下家の当たり牌を見逃して対面の同牌で上がることもできます。

自分が捨てた牌を下家が合わせ打ったのを上がってもかまいません。

前者は「和絶張」がらみで、後者もそれや「无番和」などの役で、でそういう条件でないと上がれないことがあります。

鳴き変えは、順子系の役では頻繁に起こります。日本の麻雀みたい手なりで平和ができれば上がれるわけではありませんので、 役を確定するためにどんどん面子を決める鳴きをする打ち方も多いです。

「三色三同順」や「三色三歩高」を狙うとき、特定の順子が必要ですので鳴き変えの必要がでてきます。

待ちがフリテン形で片上がりということもよく起きます。

誰がいつ何を捨てたか、というのがルール上関係ないから。

(ただし、マナーとしてきちんと並べておくことが推奨されます。誤上がり、誤鳴きの防止にもなります)

並べて捨てないからこっそり牌を「拾う」イカサマが起きやすいと思われがちだけど、そうというわけではないみたい。

理由のひとつはサイズの大きい牌がよく使われること。この牌だと手に隠すのは(日本の牌に比べて)ずっと難しいわ。

もう一つの理由は、中国麻将では不審な動きをしないといった「マナー」があるようね。

全員が相手が捨てた牌は最後までしっかり確認するし、先ヅモもしない。鳴きも多いしこれは当然ね。

厳しいところでは、手を不自然に動かすだけでも牌を握ってないかチェックされるそうよ。

麻雀も博打の道具でもあるから、そういう厳しさが必要だったのでしょうね。

イカサマという理由ではなく、正しいマナーというものは身に付けてほしいですね。

それでは続きいきますね。

10. ドラはありません。王牌もなく、壁の牌は全て使い切ります。

ドラがないのも大きな違いのひとつですね。王牌はなく、144枚全ての牌を使います。

もちろん杠(カン)ドラもないです。杠の回数にも制限はありません。

11. リーチ役はありません。天和や地和といった役もありません。

リーチは聴牌宣言でもありますし、一発・裏ドラ、といった点数を大きくする博打的要素も高く、 日本麻雀の性格を象徴する役と思います。

中国麻将が技術志向だと言われるのは、8点を作るためにはそれなりの役を目指さないといけないからね。

「平和・断幺」だと計4点、順子2つで作る役の 「一般高」、「連六」、「喜相逢」、「老少副」はどれも1点。 手なりで平和系ができてもなかなか8点にならないわ。

そこで、作りやすい8点以上の役(「三色三同順」、「花竜」など)や、 6点+2点の手(「三色三歩高」+「平和」、「五門斉」+「箭刻」など) といった手作りが必要ね。

それに、中国麻将にも運だけの役はあるわね。 ひとつは「花牌」。日本の麻雀みたいにドラで点数が倍増したりはしないけど。

手役では「妙手回春」や「杠上開花」は日本麻雀にも別名である役(海底撈月、嶺上開花) だけど、これもある意味運だけで決まる役ね。

12. 鳴き(副露)していても役が安くなる「食い下がり」はありません。

これも重要な特徴です。

「不求人」や「門前清」といった鳴かないことが条件な役を除いて、鳴いても鳴かないでも点数は変わりません。

三色系の役も、「清一色」や「混一色」といった役も、 日本では鳴かないことが条件の「平和」や「一般高」(一盃口)でも同じです。

13. 九種九牌・四風子連打・四杠散了、三家和といった途中での流局はありません。

荒牌による流局時に「形式聴牌」といったものを確認することはありません。

流局は、全部の牌を使い切って誰も上がらなかったとき(荒牌)だけになります。

流局時は形式聴牌の有無で点の授受もありません。そのまま次の局になります。

中国麻将は面前にこだわるメリットは、手を晒さないことを除けば小さいです。

面前自摸和に相当する役「不求人」が4点、 面前で出上がりの「門前清」が2点くらいだから、面前に必要以上にこだわる必要はないわ。

それに、鳴きでも点数が変わらというより、鳴かないとなかなか役を作れないという印象ね…。

14. 暗杠は4枚とも伏せておきます。局の終了時に開けて確認します。

暗杠は4枚伏せです。

対局中は何が杠されたかわかりません。

誰かが上がったり、流局したりしたときは見せて確認してもらわないといけません。

15.チーの宣言(発声)後、3秒以内にポン(カン)を宣言すればポン(カン)が優先される

チーの発声があっても、3秒以内ならポンでチーを無効化することができます。

日本麻雀では、ポンがチーより優先といっても、同時発生の時だけの優先で、明らかにチーの発声が早ければチーが成立します。

しかし、中国麻将では、他家手がチーで進むようならポンで阻止するのは、基本戦略のひとつとなっています。

16. 副露牌(鳴いた牌や花牌)は、手牌の前で晒します。

日本では、ポン・チー・カンした牌は卓の右手前隅に集めますが、中国麻将では手牌の前に晒します。 後述の花牌を晒す位置も同様です。

置き場所が違うだけで、晒し方(鳴いた側を横向ける)といった点は日本と同様です。

暗杠は日本では4枚同じ牌があることを見せてから副露することもありますが、中国麻将では全く見せないままよ。

チー宣言後のポンもルールに定められているわ。そのためチーは急ぐなというのも明記されているわ。

日本の感覚ではちょっとずるいけど三色系や平和の役を阻止する一要素ね。

晒し方は、こういうものだと思っていればいいわ。慣れね。

あちらの習慣として、出上がりでもツモ上がりと同様に、当たり牌を手牌の右の少し離れた位置に持ってきて14牌にして手を晒します。 もちろん手牌の中に入れたり並べたりしてはいけません。(これはツモ上がりでもで上がりでも同様ですね)

中国麻将では「手を完成させる」ため、当たり牌を複数の人で使うというような考え方がありません。

そのため、2人3人が上がれる牌であっても当たり牌は必ず一人のものになります。

牌を手元に持ってくるため、役を確認しやすいといった利点もあります。

(役によっては手元に牌がないとカウントし忘れやすいものがあります)

18. 花牌が配牌にあれば荘家から順に晒し、その分を嶺上牌から補充します。

途中で積もってきたら「花(ファ)」と発声して晒し、嶺上牌から1枚補充して摸打します。

花牌の扱いです。

配牌に花牌があったら、東家から順に晒し、晒した枚数と同じ枚数を嶺上牌から補充します。

晒すのはポンやチーと同じく右側です。く

自摸で花牌を引いてきたら「花(ファ)」と発声した上で、晒して嶺上牌から補充します。

花牌は上がったときに1枚に付き1点になります。(上がりに必要な8点には勘定しません)

日本麻雀のように王牌はありませんが、取り方としては同じような感じです。

杠をしたときに引いた嶺上牌で上がると「杠上開花」。花牌を晒したときに引いた嶺上牌はただの自摸扱いね。

これでルールの違いについてはほとんど紹介できたかしら。

あと細かいところは、その場の決めの問題でよいと思います。

- チョンボについて

- 公式規則ではやるたびに罰点が高くなるようですが、通常はオール10点払い。続行可能ならチョンボ者はその局は上がり放棄で続行が一般的です

- 五門斉と七対

- 複合するかしないか。あまり起きませんが、できたときに問題になるので。

正式ルールでは複合しますが、複合しないルールもかなり一般的です。 - 双暗杠と双暗刻

- 正式ルールでは複合するのですが複合しないとする人も多く、確認してから遊ぶと良いでしょう。

- 妙手回春と杠上開花

- 日本麻雀の感覚だと複合しません。正式ルールでは複合するので確認してから遊ぶと良いでしょう。

- 妙手回春・杠上開花と不求人

- 面前聴牌でこれらの役を上がった場合、通常「門前清」になるところを「不求人」にすることがあります。

正式ルールは前者ですが、感覚的には後者でしょうか。 - 満貫打ち止め

- 役の複合で88点以上になったときに88点で止めるといった、日本だけのローカルルール。

確認することと、正式なルールも知っておくとよいと思います。

簡単にまとめますと、次のとおりです。

- 得点の計算は「点」のみ

- 役の種類は81種

- 8点縛り

- 上がり時の発生は自摸も出上がりも「フー」

- 自摸上がりは「役の点数+8点」の3人払い、出上がりは放銃者が「役の点数+8点」を、他家が8点を払う

- 上がり役は点数の低い方から申告。点数をカウントするために牌を使う。

- 荘家と散家で得点の区別無し

- 1試合は一荘戦で16局、連荘はない。場風が変わるたびに席替え

- フリテンや鳴き変えといった制限は無し

- ドラはない。王牌もない。壁牌はすべて使い切る

- リーチや天和・地和といった役はない

- 鳴いて役が安くなったりはしない。たいていの役は鳴いても成立する

- 途中流局のルールはない、流局時の聴牌などは無関係

- 暗杠は4枚とも伏せる。局の終了時に確認

- チーの発声後3秒以内ならポンができる

- 副露牌は手牌の前の方で晒す。

- 花牌はその都度晒して、その分嶺上牌から補充する

- そのほかは決めの問題

ちょっと雑になりましたがこんなところでしょうか。 それでは、次から役の説明になります。