|

�a�r�Ŋӏ܁B��ː搶�ł͂Ȃ��āA�t���b�c�E�����O��'26�N��̕��B���m�N���t�B�����ɒ��F�������o�C�o���ł͂����Ɛ̂Ɋς��o�������邪�A���I���W�i���ɋ߂��ł��ς�̂͏��߂āB

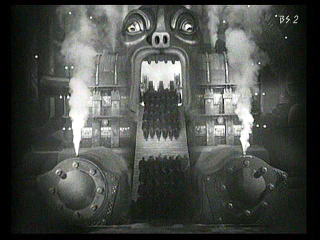

�l���l�Ԣ�}���A��ŗL���ȉf�悾�����ꂾ���ɂƂǂ܂炸�A���̃r�W���A���C���[�W�̔×��̂��̂������B

�@ �@

�@ �@

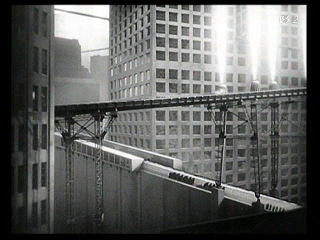

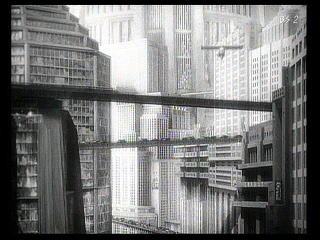

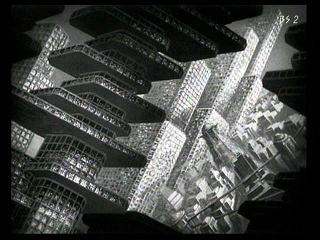

�����s�s�̃C���[�W�Ȃ�Ă��̂́A����100�N�߂��S�R�i�����ĂȂ����Ƃ��悭�킩��B�S�����H�ʂ̎ԗ��������Ă��邪�A���܂����r���̒J�Ԃ̐l���������ƕ����Ă���B�����Ȃ̂��H

�r���̍��Ԃ�D���Ĕ�Ԕ�s�@���v���y���̕��t�@�������肷��̂͂����g���B

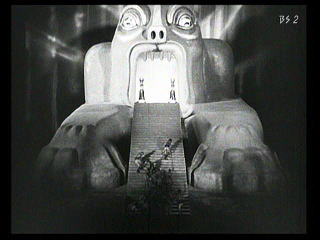

���̎a�V������r���̃f�U�C���B�w�u���[�h�����i�[�x�ł����A�{��̉e�������瓦����Ȃ��i�x�@���̃r�����Ă���Ȃ�����ˁj�B

�@ �@

�{��́A���{�ƂƘJ���҂̑Η��E�v���E�a����`����i�ł���B���V�A�v���Ƒ�1�����E��킩��10�N���炸�̂��̎���A����͂����Ƃ���s�I�ȃe�[�}�������͂��ł���A���������ČÂтĂ��Ȃ��B

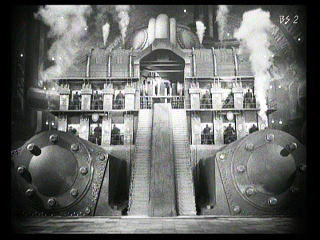

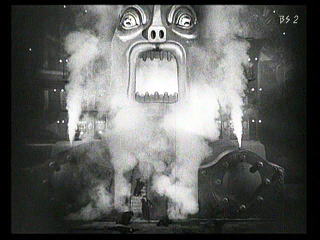

�n���H��Ŏ��̂��N���A�J���҂����ݍ��ޖ����̖e�ɕϖe����C���[�W�V�[���B���̃V�[���A�{���ɐl�Ԃ����������ė��������Ă�悤�ɂ��������Ȃ����A�ǂ�����ĎB�e�����̂��B

�@ �@

�@ �@

����͂����ƍ���ϕԂ��ċ������̂��A�{��̉ߏ�ɂ��قǂ�����T�[�r�X�Ԃ�ł���B

�o�ꂷ�镑�䂪�A���w�s�s�A�n���H��A�J�^�R���x�A�������A�吹���A�V�s�B

�o��l�����A�������̃{���{���A�������{�ƁA�J���ҁA�����ƈ���(���)�A�v���ƁA�����ҁA�}�b�h�T�C�G���e�B�X�g�A�H�꒷�A����A�i���A�l���l�ԁB

�����郂�`�[�t���A�n�x�̍��A�@�B�Ɛl�ԁA���A�ߏd�J���A�v���A�a���A���Ǝq�A�l�̑h���A�M�헬��杁A�Ƃ肩���╨��A�َ��^�A�\���A���A�v���p�K���_�A�~����B

���w�����l�����I���r�e�I�v�f�A����ނ����y�f��̗v�f��S���Ԃ����悤�ȉf��Ȃ̂��B�Ȃɂ���T�C�����g�f��Ȃ̂ʼn��Z�ɂ�������������邪�A���݂��炷�݂܂Ń��_���ł���B

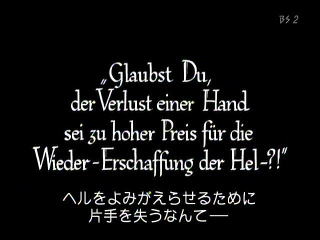

�ȉ��]�k�B�����鏗�����S�点�悤�Ɛl���l�ԃ}���A��n��o�����Ȋw�҂́A�����̎��s�ʼnE�r���`��ł���B�Ȃ����낤�A�Ȃ����������������B

�@ �@ �@ �@

�쒆�ɓo�ꂷ��V�s�̖��B�����A�͂邩�h�C�c�ɂ܂Ŗ苿���E�^�}���̈̋ƁI

|

![]()

![]()