| トップ 歴史の証言、函館にもいた夜の女たちへ 東高あの時あの頃 | |||||||||||

| 函 館 市 立 中 学 校 の 時 代 | |||||||||||

1940(昭和15)年~1947(昭和22)年 1940(昭和15)年~1947(昭和22)年1925(大正14)年に「市営中等学校設置ニ関スル請願書」を市に提出して以来、市立中設立の市民の願いが仮校舎での開校を実現させた。しかし新校舎建設の道は並大抵なことではなかった。斎藤與一郎市長の教育的情熱が新校舎建設の道を開き、梅津翁の多額の寄付が着工につながった。(詳細は「北海道函館東高創設物語」参照) 本校初代岡本校長については、別項「懐しの木陰―岡村初代校長の胸像除幕式」をクリックしていただくことにし、ここでは当時の歴史的背景や学生生活を関係資料から紹介した。 |

|||||||||||

| ―東高の伝統は函館市中を源とする― ―函館市立中学校を思う― 元関西地区青雲同窓会 会長 田中誠一(市中2回生) 2008.4追加 ―和太鼓の謎― 追加 2008.4追加 ―船見町校舎― 2008.6 文字と写真追加 その他写真・文章多数追加―2008.9 |

|||||||||||

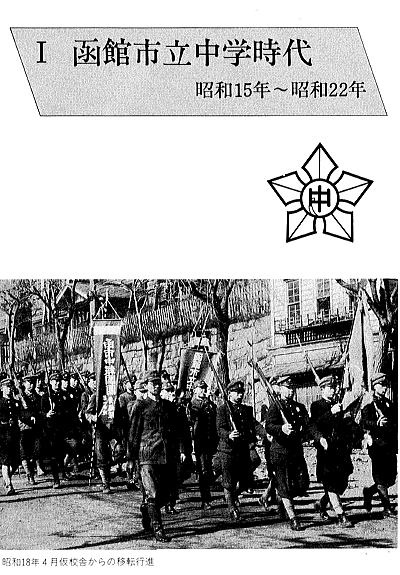

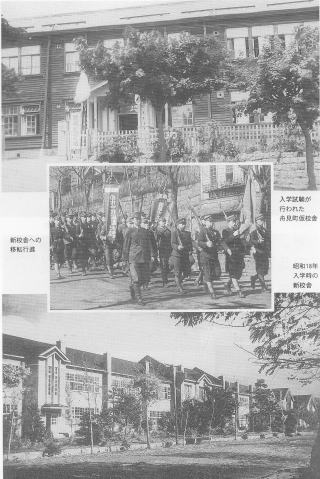

☆函館市立中学校・函館市立高とは?☆ ☆函館市立中学校・函館市立高とは?☆旧制中学校は、男子に対して中等教育を行う学校のひとつであった。尋常小学校(後に国民学校)を卒業後、元々5年間であったが、戦時の昭和18年には4年に改められる。現在の中学校と高校に代わるまで存在していた。戦後昭和23年年4月に高等学校制度が発足すると、旧制2年生以下の生徒は暫定的に後身高校の附属(新制)中学校の生徒となり、3年生は後身の高等学校へ進級し、旧制中学校卒業者のうち希望者は後身高校へ編入した。そのわずか2年後昭和25年に、男女共学の市立北海道函館東高等学校と改称された。同年採用された、東高3年生厚谷悌二さんの校歌はそうした状況の中で誕生している。「流転の姿移り行き」の校歌の一節はそうした流れを汲むと考える。 ☆市立中学校の誕生☆ 「市立中学校設立の市民の動きは、大正末から昭和初年にかけてはじまったとみられ、大火復興に一つのメドがつきはじめた昭和11年あたりから本格的になる」。 「昭和13年、従来から市立中学校成立に熱心な活動を続けていた斉藤与一郎氏が新しく市長に就任し、市立中学校設立問題は急速に解決の方向に進んでいった」。 しかし、「市の財政は苦しく、有力資産家に対する寄付工作の結果もままならなく、市民に対する一種の公約の手前もあり、市長の立場は非常にくるしいものとなったようである」。 昭和14年12月7日、函館市会において市立中学校を昭和15年4月より開校の件、満場一致で決議、同月27日、文部省が設置許可をした。 翌年4月、函館市立中学校が開校され、船見町仮校舎で第1回入学式。入学者1年生4学級218名であった。 この年昭和15年、オリンピック東京大会が予定されていた年である。「紀元2600年」に合わせて招致を企図したものだったが、すでに戦時体制に入っていた日本は、昭和13年に開催を「返上」せざるを得なかった。 ☆校舎の新築☆ 使用中の仮校舎は、鉄道教習所船員養成所が市との契約のもとに  昭和18年春から使うことになっており、早急な立退きを迫られていた。 昭和18年春から使うことになっており、早急な立退きを迫られていた。「新築するにも困難な問題が山積みし斉藤市長、岡村初代校長は新校舎の建設に並々ならぬ努力を払った。このような折、昭和16年4月、梅津福次郎氏による65万円寄付の申出は、校舎新築を急速に具体化した。」その様子は森武校長先生の「創立物語」を参照されたい。 「新校舎工事は昭和16年12月の工事入札に始まり、瀬崎組が48万円をもって落成した。こえて翌昭和17年2月18日地鎮祭が行われ、作業は戦時下の悪条件に悩まされながら進行し、同年10月16日棟上式が行われた。この間同年9月17日新校地を青雲台と命名した。」 前述のように立退きを迫られていたので、市の工事担当者の見解「未完成でも新校舎に移転をし、それをたてに工事促進をはかる」もあって、昭和18年4月3日から新校舎の移転を開始した。上記写真(50年誌を引用)はその時の写真であるようだ。 「引越し作業は3日間つづき、教室の壁の上塗りがなされず廊下の各所に、工事足場のある未完成校舎へ備品用品が運びこまれた。かくて4月6日には正式移転となり、仮校舎決別式と新校舎移転式が行われ、函館市立中学校はここ青雲台の地に新しい第一歩をふみだし、同年6月26日函館市立中学校新築落成式が盛大に挙行された。(新築校舎延べ面積2539坪7合7勺、新築費概算110万円)」 2007年9月16日、 「50年誌」などを引用し、管理人が再構成 手製の「函館市立中学校画譜」より (右は北海道新聞社贈呈写真。梅津家前で未亡人に挨拶する市内生) 「歓喜の移転 昭和18年4月6日 仮校舎出発、堂々行進 新校舎移転を行う 三とせ学びに校舎よ、さらば 梅津邸前 移転途上全校挙げて梅津翁未亡人に 感謝の真心を捧ぐ」(旧漢字から変換) |

|||||||||||

| ☆市立中学校 新校舎完成 ―故梅津翁の威徳に感謝 | |||||||||||

| 故梅津翁の特志による函館市立中学校舎はこの程漸く完成、6日朝8時舟見町旧校舎に集合した全生徒875名は思出の校舎に別れを告げ校旗を先頭に隊伍堂堂護国神社、八幡宮に皇国民の誓いも固く参拝、次いで梅津家前に整列岡村校長の感謝の挨拶に次ぎ石田生徒代表の感謝の言葉あり全生徒は更めて故梅津翁の遺徳に感謝の念を新たにし新校舎に向かった。 昭和18年4月6日「北海道新聞社」 (岡本校長先生の日誌に張られた新聞記事より) |

|||||||||||

| ☆東高の伝統は函館市中を源とする☆ | |||||||||||

新築敷地は、当時、一帯が湿地であり、あしが繁り、ところどころに池があるという有様だった。 新築敷地は、当時、一帯が湿地であり、あしが繁り、ところどころに池があるという有様だった。こうした当時の状態が現在にみられる東北・北海道随一といわれるまことに素晴らしい環境に変貌し得たのは、ひとえに、当時の校長・教職員・市中生徒らの、一体となっての環境整備の努力の賜であった。整地作業、暗渠排水、グランドの地ならし、植林作業等、すべてが尊い汗の結晶であった。こうした全員一体となっての労働の中からも、初代岡村校長のうちたてようとした創学の精神、すなわち、質実剛健にして、高き理想を抱き、堅忍不抜の負けじ魂を発揮し、勤勉努力するという気風が、より一層ゆるぎないものとして培われていったのであろう。 初代岡村校長は、この年(昭和17年)、高き理想に向かって驀進する市中生にふさわしかれと、この広大な新校地を「青雲台」と名づけたといわれる。ここに、本校の基本精神たる「青雲の志」・「青雲魂」の語源を見ることができるのではなかろうか。 50年誌より |

|||||||||||

| ☆本道発の木骨組み立て 体育館、武道場、錬成館までも完備 他校羨望の特別教室 市立中学校 ☆ | |||||||||||

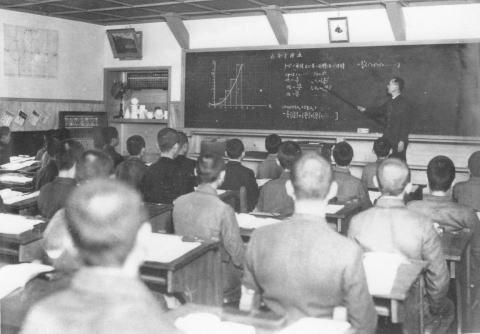

函館市立学校の新校舎の本道最新式ジベル木骨組み立ての木造2階建一部平屋建本館、体育館、武道場、練成館等にわかれ校地は3万9百余坪を有し特に環境に恵まれている。同行の新設計に当っては学校長岡村氏が遠く各地の模範的木造校舎を視察して木造建設の粋を採り且つ寒冷地に適応した様式とし簡易剛健を旨として設計されたもので工事請負の瀨崎氏も岡村校長の熱意にうごかされ資材入手難を克服して工事を進め所期の如き東北本道に誇り得る新校舎の落成をみたものである、清澄な環境に恵まれた同校では登校すると学校前の路上でまづ胸いっぱい大気を吸い、爽かな気持で校門をくぐるといった自然に即した独自の交付が生まれ生徒は嬉々として実行している。 函館市立学校の新校舎の本道最新式ジベル木骨組み立ての木造2階建一部平屋建本館、体育館、武道場、練成館等にわかれ校地は3万9百余坪を有し特に環境に恵まれている。同行の新設計に当っては学校長岡村氏が遠く各地の模範的木造校舎を視察して木造建設の粋を採り且つ寒冷地に適応した様式とし簡易剛健を旨として設計されたもので工事請負の瀨崎氏も岡村校長の熱意にうごかされ資材入手難を克服して工事を進め所期の如き東北本道に誇り得る新校舎の落成をみたものである、清澄な環境に恵まれた同校では登校すると学校前の路上でまづ胸いっぱい大気を吸い、爽かな気持で校門をくぐるといった自然に即した独自の交付が生まれ生徒は嬉々として実行している。 異色ある設備としては他校には類のない数学教室や理科教室8室が近く完成の予定である。又敬虔な学的探知と生徒の自発的研錬或いは個人的指導の殿堂としては奨学室の設備があり師弟の倶学倶進が実践されている武道場は剣道場150坪、柔道場200畳敷で床下、畳に特殊な装置をして採光その他詳細な点にも岡村校長校長の精魂を注ぎ込んだ工夫改善が取り入れられている。 一方教養錬成の方面では生徒の士気昂揚のため学力、出席、芸能、操業、運動各班に亘って総力を発揮させ優勝隊には夫々優勝刀及び賞状を授与して士気の昂揚につとめている、この総力戦隊制は全校生徒千余を青龍、朱雀、白虎、玄武、臥牛の5分部団として各中隊には「函館市中報告団第何隊何中隊何何隊」と染めた長旗を与え4月から9月迄を前期戦10月から3月迄を後期戦として団体訓練と練成に驀進させている。 昭和18年6月29日付新聞より *初代校長・岡村威儀先生は昭和和8年3月15日広島生まれ、広島文理科大学教育学心理学専攻卒業。昭和15年3月、43歳の若さで函館市立中学校長となり、7年1ヶ月間勤められた。 |

|||||||||||

|

|||||||||||

| ☆新校舎の歴史抜粋☆ | |||||||||||

| 昭和16年(1941) | 4.8 | 初代梅津福次郎翁、函館市に市立中学校新校舎の建設費として金65万円の寄付を申出る。 | |||||||||

| 5.19 | 学校新築敷地として柳町7番地(田辺顕夫氏)の約3坪を決定。(注:格安で提供してもらう) | ||||||||||

| 6.27 | 第2回開校記念日。梅津翁夫婦の招待感謝会を開催 | ||||||||||

| 昭和17年(1942) | 4.20 | 新校地整備のため勤労作業(3日間)、植樹2000本、以後随時生徒による整地作業を実施。 | |||||||||

| 6.23 | 梅津翁、青森県大鰐温泉で逝去。6月27日の葬式に全校職員・生徒が参列。 | ||||||||||

| 9.17 | 新校地を青雲台と命名。生徒に発表する。 | ||||||||||

| 昭和18年(1943) | 4.6 | 新校舎に移転完了。 | |||||||||

| 4.10 | 入学式(272名)、5学級に学級増。校舎の状況不良のため、翌日より1週間授業なし。 | ||||||||||

●左写真 ●左写真「この和太鼓は、昭和19年にチャイムの代わりとして取り寄せられたもる。その後、皮が破られたまま約35年放置されていたものを、昭和57年に復元した」 平成18年4月12日「青雲時報」第166号より (写真はPooさん) ●右上の忠誠園(現びんがしの杜)のその後 「東高には“信太郎池”と呼ばれる池が存在する。名前の由来は、当時東高の第4代名校長・石黒信太郎氏にちなんでいる。昔は池の周辺は湿地で、その湧き水を溜めていたが、下水道の整備により、地下水が涸れ、現在のようになっている。(「ひんがしの杜・信太郎の池の謎」参照) これも「青雲時報」第166号より |

|||||||||||

| ☆和太鼓の謎☆ | |||||||||||

皆さんは、玄関ホールの片隅に“青雲魂”という白文字の入った和太鼓が置かれているのを御存知だろうか。 皆さんは、玄関ホールの片隅に“青雲魂”という白文字の入った和太鼓が置かれているのを御存知だろうか。ここに入学した時からなんとなく、そこにあるといった感じで、すっかりホールの風景にマッチしているが、そもそもあの和太鼓はどのようないきさつを持って玄関ホールに飾られているのだろうか。ここではその謎に迫ってみたいと思う。 まず、幾分古い物らしいという事で、東高第1回卒業生で、平成3年度に退職されて以来講師として勤務されている社会科の俵浩司先生にお話を伺った。 それによれば、あの和太鼓は、東高が市立中学校と呼ばれていた、昭和19年11月16日に、授業開始、終了を告げる時報(現在でいうチャイム)用として新潟より取り寄せたのだという。 しかし実際、時報には鐘が用いられ、太鼓は、先生や生徒が戦地へ出征する際の壮行式に使われていたそうだ。 ところが、終戦直後の混乱期に、太鼓の皮は破られ、旧校舎のもの置き(工作定といった部屋)の奥に打ち捨てられて、その後、その後約35年間の間、そこで眠り続けていたのである。 和太鼓が再び陽の目を見たのは、昭和57年の6月のことだった。俵先生と同期の第1回卒業生方が、新校舎落成の記念に、50万円程のお金を集めて破れた皮を直し、昭和19年当時の姿に復元なさったのだそうだ。俵先生は「東高の伝統であった“三倍主義”の精神を後輩に伝えたかった」とおしゃっていた。“三倍主義”とは、教師員は学校のため教育のために三倍働き、生徒は三倍勉強し三倍頑張るという、東高のかつての基本精神の一つである。 現在では聞かれなくなってしまった言葉だが、私達は先輩方が50余年に渡って築いてきた伝統を引き継いで行くべきではないだろうか。・・・・・ 平成6年7月25日「青雲時報」第139号より |

|||||||||||

| ☆函館市立中学校を想う☆ ―田中誠一 元関西地区青雲同窓会会長(市中2回生) | |||||||||||

北国の早春、よく晴れた日のお昼頃、弥生坂上の校舎よりさらに急な坂道を駆け上がった函館山の五合目。その山塊で、眼下に広がる巴港を一望しながら、思い思いに弁当を広げての昼食風景は、函館市立中学校の入試に合格、夢と希望に胸ふくらませた1年生の頃の私の思い出のひとこまです。 北国の早春、よく晴れた日のお昼頃、弥生坂上の校舎よりさらに急な坂道を駆け上がった函館山の五合目。その山塊で、眼下に広がる巴港を一望しながら、思い思いに弁当を広げての昼食風景は、函館市立中学校の入試に合格、夢と希望に胸ふくらませた1年生の頃の私の思い出のひとこまです。初代岡村威儀校長の教育方針は、中々ユニークなもので、山の上での昼食などは、自由闊達な人間の育成をめざしたものと思います。・・・・・・・・ 登校時は、十字街までは電車通学が許され、それから先は、真面目にみんな歩いたものです。五島軒の前を通り、英国領事館と市立病院を左手に見て、弥生坂を登って通学。ガンガン寺から、現在の観光コースを通り庁立高女(今の西高)前の通りはたしか通学禁止だったと思います。「男女7歳にして席を同じくすべからず」の時代でしたから。 濃紺のセーラー服に、赤、濃緑、濃紺と学年によって違うリボン姿を遠くから眺めては胸をときめかした市中生は多かったと思います。 校長は心身鍛錬を目標に、よくマラソンをさせられました。上半身裸、体操帽をかぶり1万メートル位は走らせられた記憶記憶があり、帰りのコース後半は庁立高女の前を走りました。・・・・・・・・ ・・・・・軍人はいばっておりました。教練の教官でさえも、いばってました。幹部候補生になれないと軍隊では新兵が辛い。その判定を下すのが、教練の教官なのです。だからどんなに苛められても、蹴られても、じっと我慢したものです。俺の一声でお前などうにでもなる、という態度だったのです。私は、学校での教練の時間が一番嫌で、『加藤』は教練の教官で、私にとって苦手の先生でした。配属将校は校長の上といった感じでした。校長先生は人徳ある立派な方でした。生徒一人一人をよく見て、理解してくれました。後に北海道教育委員会教育長にご就任になり、戦後の教育界に大きな足跡を残された方であったと伺いました。 私も商人の端くれですが、当時函館には豪商がおりました。十字街にある梅津商店主の梅津福次郎翁であります。校舎の建設資金に困っていた当時の斉藤与一郎市長を某温泉の療養先に呼んで、『ポンと65万円を寄付』朝刊一面トップ。函館市民は一様に驚きました。みんな唖然としましたが、偉いお人だなあと大評判になりました。 学校では大騒ぎ、新しい校舎が立つ、皆大喜び、新校舎に引っ越しの時、校旗を先頭にした第八車隊は、梅津商店の前で、全員整列して深々と最敬礼。感謝の意を表しました。ラッパを吹き、銃を担いでの引っ越し隊は、敷地3万坪の新校舎に向かいました。 食料増産のために十勝地方へ援農、銭亀沢の鉱山では鉱山掘り、港でははしけに石炭積み、肥料工場等で働き、勉強どころではありませんでした。4年間は大変短く、あっという間に過ぎ去った感じがしてなりません。 終戦の年、北国の早春、第2期生・中学4年制では第1期生は、就職、大学予科、専門学校、予科練、海兵、戦車学校など、全国バラバラに旅立って行きました。 ・・・・・・・ 母校も、ふるさと「函館」も、だんだん遠くになってゆくように思われてなりません。大阪で開かれる『函館をおもう会』や『青雲同窓会』で同窓生と逢う機会を得て、楽しみが一つ増えました。わっぱの2期生、まだまだ元気でがんばっています。 平成6年5月4日発行「関東せんうん」第3号より 注:一番嫌いな教官は現本ではフルネームで記載されている。現本参照。 |

|||||||||||

| ☆船見町校舎☆ ―中島喜一郎(市中2回生) | |||||||||||

「ハイご挨拶しなさい」二人の母親は後ろにいるそれぞれの息子に声をかけた。学帽を取ってペコンと下げた頭はいずれも丸坊主狩り。 「ハイご挨拶しなさい」二人の母親は後ろにいるそれぞれの息子に声をかけた。学帽を取ってペコンと下げた頭はいずれも丸坊主狩り。昭和16年4月函館市立中学校の第2回入学式の当日、早くから学校に来ていたこの母親達は話しているうちにお互い瀬棚線(今は廃線)の出身と判り、急に親しさが増していった。 あれから57年の歳月が流れたが、このK君とT君は今でも当時の変わらない交際を続けている。二人はクラスも一緒、下宿も近いとあって学校でも放課後も行動を共にしていた。 「市立中学」は函館山の麓の船見町にあった。父親の躾の厳しさから開放され大都会に出て来たKは毎日がパラダイス。基坂の西、大町の下宿は四軒長屋の一隅、それも二間5人同居という極悪な環境だった。だが一向に苦にならなかった。ただ朝のトイレの行列だけは今もズーッとする。学校から帰ると二人はいつも十番街の上の銭湯に出かける。夕方の銭湯はガランとして人気がない。と突然女湯から若い笑い声。手桶を持った二人は素早く仕切り越しに水をかける。「ダーレ、いたずらするのは!」。番台からおかみさんが注意に来る。二人は慌てて手桶を頭にかぶり「僕ではないヨ」。この男湯にあとの人はいなかった。 船見町の仮校舎は楽しさ一杯。庁立高女と白百合の間を走る元町一周マラソンなどその最たるもの。女学生の声援を受けてのトップの争いは見物だった。 教師の質は抜群。個性のある名物先生がずらり。この頃の教育が今の人生を築いてくたれたものと感謝に堪えない。 楽しきKにもビンチが来るのは早かった。学年末試験だ。ここではS君の門をたたく。心よく応じた彼は隣の食堂で根気よく教えてくれた。家庭教師の走りかも知れない。お礼はいつも食堂子豆腐(砂糖少々)“もっと勉強しろヨ”がいつもの終わりの言葉だ。あれから2年で校舎は柳町に移る。隊列を組んだ生徒は校旗を先頭に船見町から柳町まで街頭行進。途中大金を寄付して下さった梅津家に寄り、お礼と感謝の万才をする。 平成9年4月15日発行「関東せいうん」第4号 写真は「青雲はんらん会」50周年記念誌より (青雲はんらん会:市中卒と市高卒制による同窓会組織) |

|||||||||||

| ☆滑空部のこと☆ | |||||||||||

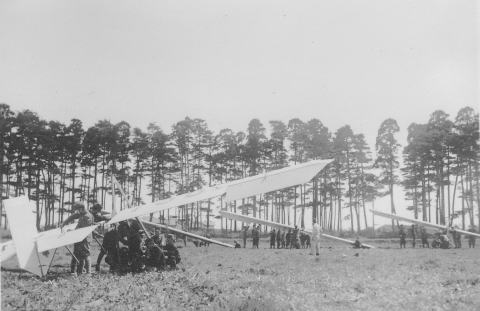

・・・当時憧れていた予科練に入るべく、滑空部を選び入部したのだった。グライダーには、プライマニー・セコンダリー・ソアラーと3段階あり市中にあったのは初歩的なプライマリーであった。使用するグランドは校舎前の一番広いグランドで、この頃はラグビー部と共有して居た。 ・・・当時憧れていた予科練に入るべく、滑空部を選び入部したのだった。グライダーには、プライマニー・セコンダリー・ソアラーと3段階あり市中にあったのは初歩的なプライマリーであった。使用するグランドは校舎前の一番広いグランドで、この頃はラグビー部と共有して居た。プライマリーには文部省型と伊藤式があった。プライマリーを飛ばすには16名が必要でその内訳は、ゴムロープを左右各7名で引き、翼端を一人が抑え、もう一人は、尾翼の後ろについているロープ棒に巻き、教官の「離せ!」の号令がかかる迄、ふん張って両手で掴んでいるのだ。放課後、格納庫から主翼、胴体と運び出して、部員皆でワイワイガヤガヤと飛ぶ事の出来る状態にするのである。 最年少の小生は、早く飛びたくて仕方がない気持ちを抑え、初期の訓練をするのだが、それは地上で止まったまま操縦桿を握りバランスを取る練習をする。次はいよいよ動く機体に乗るのだが、そうは云っても地面をゴソゴソといざる所謂“地上滑走”である。勿論滑走するには人力が必要で、14名がゴムロープを引っ張ってくれるのたが、僅か15、6歩引きだけである。それでも動くグライダーに乗るので、気持ちはドキドキハピーである。そんな事をしている内、教官から認められると、いよいよ本当に地上を離れて飛ぶ事になるのだが、何事も段階があり、最初は「高度1メートル!」と力強く叫んで機上の人になるのだ。何度か、そんな地上滑走に毛が生えたことをして居る内に、高度3メートル、5メートル、10メートル、20メートルになって行く。・・・・  学校のグランドの他に柏野グランドも使用していたのであるが、あそこは風の吹き方が安定してしないので困ったことを思い出す。柏野グランドまで分解したグライダーをリヤカーに積んで特異顔で道を歩いたものだった。 学校のグランドの他に柏野グランドも使用していたのであるが、あそこは風の吹き方が安定してしないので困ったことを思い出す。柏野グランドまで分解したグライダーをリヤカーに積んで特異顔で道を歩いたものだった。柏野グランドで使用して居た時の事だった。・・白状すると、小生も文部省型を1機、つぶしていまったのだ。高度5メートルの時のことだった。風速も1メートルしか無かった日だった。高度5メートルはつまらないと思って操縦桿を余分に引っ張ったから堪らない。地面が急速に下に離れたと思った瞬間、ガーンと後頭部を椅子の背もたれにぶっつけてしまった。意識はあったので「アッツ」と思って翼を見ると、ワイヤーは切れずに翼が折れてしまったのではないか。あの時、教官は何も云わずに居たので気持ちが悪かったのを思えている。 1回機上の上の人になるには14回ロープを引っ張って、1回翼端を持ち、1回尾部ロープを掴んで17回目でなければ乗ることができなかった。夏休みになると、1日4回位乗ったので訓練が終わるとグッタリしたものだったが若さのせいか翌日は又張り切ってグランドへ向かったものだった。 そんなことをしている内に終戦になり、グライダーのある学校は進駐軍に罰せられると云う流言に、3機あったグライダーは細かくきざまれ燃やされてしまったのだった。 近頃時々、ハング・グライダーが上昇気流に乗ってフワリと飛んで居るのを見る度に半世紀前を思い出し、本当に流れ行く月日の速さに驚かせれる今日この頃である。 1998(平成10年)発行の青雲はらん会『50年記念誌』「三浦敏雄氏の手記より抜粋 |

|||||||||||

|

|||||||||||

四千円 粂川 秀夫殿

四千円 粂川 秀夫殿