| �g�b�v�@�_�������������@�������̎����̍��@ | |||

| �@�k �C �� �� �� �� �� �� �a �� | |||

| �lj��F���ٓ����֕ғ��E�E�E�E�E�E�E�E�{�����j�搶�̎v���o�Ȃǂ��Љ�A�j�����w�Ɋւ��铖���̕���lj� �lj��F�����̃e�X�g�A�C���X�g4���E�E�E�����a���̍��A�Ǝ��̋�����@�̈����Љ� |

|||

| ���j�����w�X�^�[�g�� | |||

�@�����́A�ĕҐ�������A�s���e���Z�͌ď̖��Ȃǂ��ꕔ�Ř_�c���Ă��A����E�̑�v���Ƃ����ׂ��A�j�����w���A�ʊw��搧�Ɋ�Â��V����̓X�^�[�g�����B �@�����́A�ĕҐ�������A�s���e���Z�͌ď̖��Ȃǂ��ꕔ�Ř_�c���Ă��A����E�̑�v���Ƃ����ׂ��A�j�����w���A�ʊw��搧�Ɋ�Â��V����̓X�^�[�g�����B�@�{�Z�́A���R����Z�����}���A���Ă̓�����(������)�A���َs��(������)�E�������q��(������)�E�s�����q��(�V�N�x���p�Z)��4������2�A3�N���̐��k���A�V�����w�Z����1�N�������w���āA���ٓ������w�Z�̑����ݏo�����B�ʊw���̐ݒ�Œ��N�Ȃ���Z������˂Ȃ�Ȃ��������k�A�j�����w�Ɍ�������������k������A�O�r����\�z�����X�^�[�g�ł��������B �@(�Ǘ��l���F���̂��ߍ���3�������̓�����J����Ă���B�V�݂ɂȂ������َs�����y�єp�Z�ɂȂ����k���E�����̓�������ǂ����т��邩�A���̌��͂����w�Z�̗��j�ɂ���̂ł͂Ȃ����낤��) �@  �@�g�n��o���h �w�� �@�g�n��o���h �w���@�s������ɔ|��ꂽ���k�����̖G��I�����́A�����ɂȂ��Ă������p����A������������������������ꂽ�B���k��̒�`�E���i�E�g�D�ȂǃC���n���n�肾���Ȃ���Ȃ�Ȃ���J�͑傫���������A�V�w���X�^�[�g��1�����]��ŐV�������I�o����A�������k��͎s���e���̐擪����Đ����������݂��B���k������̑I�o�́A�ŏ��̑I����ɂӂ��킵���A�ǂ̃|�X�g�ɂ��Η����̂���15�������M�������͋C�̒��œ����A���k�����n�肾���ӋC���݂���������B �@25�N5���A�������J���N���n�߂Ƃ��������́A�c����ƂƂ��ɁA�����c�̐ݗ��A�K��̐����A�c���@�̐����A�ψ���(�����͕��I�E�����E�w�̎O�ψ���)�̐ݒu���A���̑g�D�m���ɏd�_��u���Ȃ������ł́A�j�����w�������̉^����A�����ՂɈӗ~�I�Ɏ��g��ł���B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�_����k���Ł@����@���a25�N4�����珉����� |

|||

| ���M�`�����ő�̗Z�a�� | |||

| �@���J��k��k(�����Z�̂̍쎌��) �@�����A�C���Ă���A�قڎx��Ȃ��^�c���������Ƃ͏��搶���̂��w���̎����ł��邱�Ƃ͐\���܂ł��Ȃ��A������N�̐��Ȍ䋦�͂ɂ��Ƃ����Ȃ邱�Ƃ��v�����ӂɂ����܂���B �@��˂̐g�Ƃ������k��𖾘N�ɔ��W�����邽�߂ɂ͍ő�̓w�͂𒍂�����ł��B �@�{�Z�͖��̔@�����ق̓��Ɉʂ��A���̊��́A�����̖����Ȃ��ƐV�N�ȋ�C�ɏ[���Ă��邱�ƁA���w���������̂ɂƂ��ċɂ߂čK���ȏ����̂���������邢�w���ł��B�����^�c�ɂ�����܂����M���Ƃ��܂�������N�Ɋ�]���������Ƃ́A�悸�M�`���|�Ƃ��邱�Ƃł��B�����Ď��͖�����������ɂ͑����M�����邱�Ƃ����{�Ƃ��Ă���܂��B �@���������ɂ����^�̗Z�a��������ƐM���܂��B���݂��ɑ��h���A���h���꓾��v���C�h��ۂׂ��ł��B����Ȃ��h���s���ׂ����̓����̊�b��z���ŏ��̔N�ɂ�����A������N�Ǝ����荇���āA�͋����i�ނ��w�͒v������ł��B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���a25�N7��11���t�u�_����v�n������� |

|||

| ���������k��̑D�o�� | |||

| �@���a25�N5���ɔ��������A�������J�����n�߂Ƃ��������́A�c��ƂƂ��ɁA�����c�̐ݒu�A�K��̐����A�c���@�̐����A�ψ���(�����͕��I�A�����A�w�̎O�ψ���)�̐ݒu���A���̑g�D�̊m���ɏd�_��u���Ȃ������ł́A�j�����w�����̉^����A�����ՂɈӗ~�I�Ɏ��g��ł���B���a25�N�㔼�́A����F������Ƃ��������ݗ��A����ɒj�����w���Ȃǂ̖��͑O�ʂ��ނ��A�O��������̕~�����O���ɏ�����������s�Ȃ�ꂽ�B���a26�N�ɂȂ�Ɩ����I���ɂȂ�Ɨ���₪�����A�ĎO���ߐ���������Ă��邪�A���̌�2�N���𒆐S�ɁA�N���X��N���u�P�ʂŐ��E���ꂽ���҂����o���A���̖����炩��ēc�P�Y����Ƃ��������a������B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@50�N�j�@���k��̕��݂�� |

|||

| �����ٓ������w�Z�\�@�����ғ��̎v���o�Ȃǁ@�\�� | |||

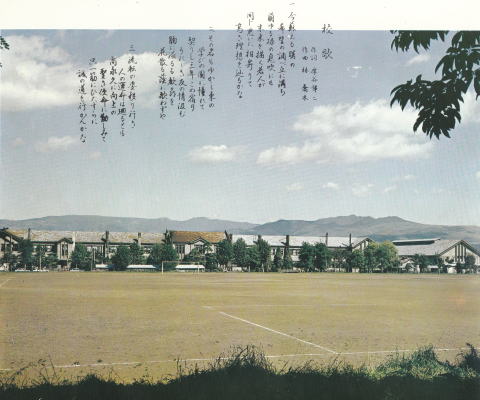

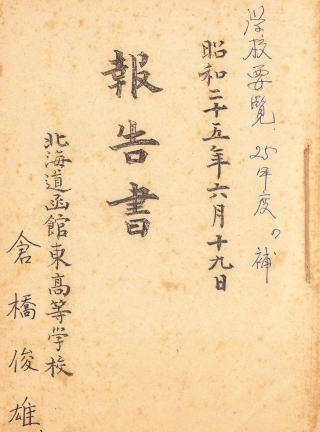

�@���a25�N4���A�������ٍ����w�Z(���������Z)1�N�����w�搧�ɂ�蔟�ٓ���2�N���ɕҐ��҂ɂȂ����B�V�����߂��̎�����ܗŊs�a�@�O�̏�����ʂ�A�Z��܂ŗ���Ɛ^�����y�̑��O�����E���h������A���̌�ɐΊ��̉����炵��2�K���̃����^���h��̐_��̍Z�ɂɏ��߂ēo�Z�����B�̈�ق͓V�䂪�����A���E��O�̈�ق������ґ�Ȋ����������B�O�̊w�Z�Ǝ���Ƃ̋����Ƃ��r����A�قړ����Ŗ��A�ʊw���钇�Ԃ��w�搧�ׂ̈ɓ�����Ԃ�ŁA���܂��a���͖��������B�������A���X�˘f�����̂͏��w�Z���ʊw�̎��ɂ͏��߂Ă̒j�����w�ƂȂ�A�����k�̊炪�F���l�Ɍ��������Ƃł���B �@���a25�N4���A�������ٍ����w�Z(���������Z)1�N�����w�搧�ɂ�蔟�ٓ���2�N���ɕҐ��҂ɂȂ����B�V�����߂��̎�����ܗŊs�a�@�O�̏�����ʂ�A�Z��܂ŗ���Ɛ^�����y�̑��O�����E���h������A���̌�ɐΊ��̉����炵��2�K���̃����^���h��̐_��̍Z�ɂɏ��߂ēo�Z�����B�̈�ق͓V�䂪�����A���E��O�̈�ق������ґ�Ȋ����������B�O�̊w�Z�Ǝ���Ƃ̋����Ƃ��r����A�قړ����Ŗ��A�ʊw���钇�Ԃ��w�搧�ׂ̈ɓ�����Ԃ�ŁA���܂��a���͖��������B�������A���X�˘f�����̂͏��w�Z���ʊw�̎��ɂ͏��߂Ă̒j�����w�ƂȂ�A�����k�̊炪�F���l�Ɍ��������Ƃł���B�@������2�N���͍ݐЎҐ�370���ʂ�8�N���X�ŁA�j�����킸���̗ǂ��z�����āA��́A�Ƃłǂ̂悤�ȕ������Ă���̂��A�Ǝv�����炢�ł���B�E�E�E�E �@�N���u�����̓o���[�|�[�����ɏ������A����9�l���ł������הw�̍����炸�̎��ł����Ƃ��S�����ɏo�ꂷ�邱�Ƃ��ł����B�������A�����̉^�����͖싅�E�̑��E�o�X�P�b�g�E�H�����E����Ȃǂ��S�����ɏo�ꂵ�Ă���A�o���[���͏��X�e�����������B�N���u�Ɉꐶ�����ŕ��Ɏ肪���Ȃ��҂��������A���ƒ��͐Â��ő��l�̖��f�ɂȂ炸����Ȃ�̓_�������ǎ����Ȃ���Ȃ�Ȃ����k�͋��Ȃ������悤�Ɏv���B  �@�����ƂȂ���3�Z�ځA12�N�Ԃ�ɖ��_��ɖ߂��Ă������A���Ǝ��Ɣ�ׂ�Ƌ��ɂ������Ȃ�A���O���E���h�����h�ɂȂ��ς���Ă������A�Z�ɂ͈ȑO�Ɠ�����Ԃł������B�����A���ɂ͖ڒ����K�v�Ƃ��A�ē~���킸���ʂ��̗ǂ������ɂȂ��Ă����B���̂Ȃ��ŁA���k�̋C���͈ȑO�ƕς�炸�A���k��E�N���u�������Ŋ��A���̂��鐶�k���ڂɂ����B���C����3�N�����������ꂽ���A�ߏ��̎q���ŗc�t���ɓ��邩����Ȃ����̒j�̎q�E���̎q��3�N���ɋ����̂ɂ͋����Ă��܂����B���Ƃł́A����E���k���������̂͐Â��ɁA�}�C�y�[�X�ŕ������A�k��҂͎�����J�Ԃ��Ă����悤���B �@�����ƂȂ���3�Z�ځA12�N�Ԃ�ɖ��_��ɖ߂��Ă������A���Ǝ��Ɣ�ׂ�Ƌ��ɂ������Ȃ�A���O���E���h�����h�ɂȂ��ς���Ă������A�Z�ɂ͈ȑO�Ɠ�����Ԃł������B�����A���ɂ͖ڒ����K�v�Ƃ��A�ē~���킸���ʂ��̗ǂ������ɂȂ��Ă����B���̂Ȃ��ŁA���k�̋C���͈ȑO�ƕς�炸�A���k��E�N���u�������Ŋ��A���̂��鐶�k���ڂɂ����B���C����3�N�����������ꂽ���A�ߏ��̎q���ŗc�t���ɓ��邩����Ȃ����̒j�̎q�E���̎q��3�N���ɋ����̂ɂ͋����Ă��܂����B���Ƃł́A����E���k���������̂͐Â��ɁA�}�C�y�[�X�ŕ������A�k��҂͎�����J�Ԃ��Ă����悤���B�@�ŋߐi�H�������l�����A�������x���ς��A���k�����ȑI���E�i�H�I���ɐF�X�ƔY��ł���Ǝv�����ړI�ӎ��������Ė������s�����Ă��炢�����B�l���̔����ȏ�𓌍��Z�Ő��������ė������A���ꂩ��̓������ǂ̂悤�ɕς���Ă����̂��B���x�͊O���獡���ȏ�ɔ��W���Ă��������Z���y���݂Ɍ��Ă��������Ǝv���B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����6�N�R���P�����s�u�Ђ��v30�����@�{���@���j�搶 �㍶�ʐ^�F���a48�N�����̋{���搶�A�E�ʐ^�F����19�N10���B�e |

|||

| �����w�G���� | |||

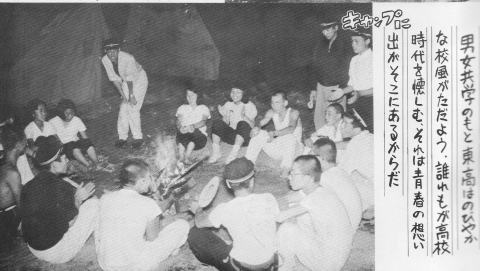

�@�j�����w�������\���ꂽ���ɁA���܂�ɂ��}���ȕω��Ɏ��B�͗B���R�Ƃ��܂����B����ɂ��Ă�������ׂ������������ׂ��ׂ����Ƃ̓K�Ȉӌ��𑽂����ɂ��Ă������A����E�̈��ϊv�Ƃ��]������ϓ������̂悤�ɑ������B�̐[���Ȗ��ɂȂ낤�Ƃ́E�E�E�E�E�����`�����u���ɑŔj���Ă��܂����j�����w���\�\���̌��t���傫�ȎЉ���ƂȂ�A���{��ڂ̑O�ɂЂ��������A�n�߂Ď��̏d�傳����������B�̐S���ɑ��Ăǂ�ȂɎh���̋������t�������낤�B���̂��߂ɐ₦�������ɒǂ��Ă���悤�Ȃ��킽�������ƑO�r�s���ȋC�����Ƃ��ʂ��Ă��̖��������o���邩�Ƃ����^��ň�t�������B �@�j�����w�������\���ꂽ���ɁA���܂�ɂ��}���ȕω��Ɏ��B�͗B���R�Ƃ��܂����B����ɂ��Ă�������ׂ������������ׂ��ׂ����Ƃ̓K�Ȉӌ��𑽂����ɂ��Ă������A����E�̈��ϊv�Ƃ��]������ϓ������̂悤�ɑ������B�̐[���Ȗ��ɂȂ낤�Ƃ́E�E�E�E�E�����`�����u���ɑŔj���Ă��܂����j�����w���\�\���̌��t���傫�ȎЉ���ƂȂ�A���{��ڂ̑O�ɂЂ��������A�n�߂Ď��̏d�傳����������B�̐S���ɑ��Ăǂ�ȂɎh���̋������t�������낤�B���̂��߂ɐ₦�������ɒǂ��Ă���悤�Ȃ��킽�������ƑO�r�s���ȋC�����Ƃ��ʂ��Ă��̖��������o���邩�Ƃ����^��ň�t�������B�@���w�J�n�ȗ���2�ӌ��A����2�ӌ��̊Ԃɂ��̋^��͂ǂ̂悤�ȉ�����^���Č��ꂽ�낤���B�܂��������傫�Ȏ��n�͂��݂��Ɉِ���m�鎖���o�������Ƃł���Ǝv���B���܂Ŏ��B�͏��q�͏��q�A�j�q�͒j�q�̌���ꂽ���E�Ő������ė������߂ɂ��݂��Ɉِ��𗝉�����@��Ȃ������B���̂��߂ɋU���������������̔ߌ����j�ł����B�����̖����͊��S�ɂ��̖�肪�������Č��ꂽ(���������Ă����ƐM����)�����Ēj���͏�����m��A�����͂悭�j���𗝉����A�݂ɑ��Ë����鎖�ɂ���Ă������S�Ȃ�l�Ԃ��o����̂ł͂Ȃ��낤���B �@���ɏグ����̂́A�����̎h���������Ȃ艽���������I�ɂȂ��ė����Ɗ������鎖�ł���B���܂ł̏��̊w��I�n�ʂ͒Ⴂ�Ɖ]���ė������A�j�����w�����Ɂg�j�q�̊w�͒ቺ�h�Ƃ��������ۂŁA���Ȃ��Ƃ����B�̐ӔC�Ƃ͌����Ȃ����낤�B �@���q���������ʂȂ�o�ϕ��ʂɒj�q�Ɠ��ʒu�ɂ����͓w�͎���ɂ���Ă��߂��Ȃ����͂Ȃ��ł��傤�B����c�m�ƂȂ菗�В��ƂȂ鎖�̈����_�͂ǂ��ɂ�����܂���B����������ɂ��Ă͌��݂̎Љ�͂��܂�ɂ��s���S�ł͂Ȃ��낤���B���͂��̂悤�Ȏ���]�܂Ȃ��B���ꂾ����Ɖ]���Đj�d�����o����]���ȌÑ�̓T�^�I�ȏ����ɂȂ鎖�ł͑S�R�Ȃ��B�����܂ł������m���������A�����M�O���������~���Ȑl�i�̎�����ɂȂ�Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ������ł���B �@���B���Ⴂ�m�\�Ŕ�l�i�I�ł������Ȃ�A���̎����w�����ė��q���B�ɂǂ�Ȃɋ����������낤�B�����l����ƒj�̐l���������Ƃ��߂��Ȃ���Ȃ����������̂ł͂Ȃ��낤���B�����Č��S�ȕ�ɂȂ鎖���Љ�I�ɂǂ�Ȃɑ傫�ȔC�����낤�B�����j�����w�Ɉ�Ԗ]�݂����̂͏����͂����܂ł������̗�����咣���w�͂��Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ������Ƃł���B�����ė����ɗ^����ꂽ�C���𒉎��Ɏ��A���q�͏��q�̕���ŁA�j�q�͒j�q�̕���łƂ��ɗ�܂������Ȃ��琶�����鎖���o������ǂ�Ȃɖ��邢�Љ�ɂȂ邾�낤�B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Q�N�@���c�F�q�@�@�@�@�_����@�n������� |

|||

| �����a25(1950)�N�@���@�k�C�����ٓ������w�Z�@�q���r�Y���@���w�ɂ��Ă̕� | |||

�T�@���ȉے��ɂ��� �T�@���ȉے��ɂ���(6)�@���w�X�ɉ��ē��ɕʊw�ɔ�ׂė��_�Ǝv����_ 1..�m���� �@����I�E���ɓI�E���I�ȏ��q�̐����͒j�q�̉e���ɂ���đQ������������f�𐳊m�ɂ��A�����Ɨ��̌X��������A�j�q�ɉ����Ă͌����A���������G���Ĕ��f�ɋꂵ�ޏꍇ�Ȃǂɂ������Ώ��q�̒����I�Ȕ��f�ɓ�����ǂ����_�ɒB���鎖���ł���B(���Ƃ��A���k��A�z�[�����[�����̍�) 2.������� �@�j���̑e��e�\�̌X������܂�Ƌ��ɏ��q�ɂ����Ă����L�̕Ί�I�X��(���Ƃ��A�ዉ�ȃS�V�b�v�A���l�̔�)�������������B 3.�w�͖� �@�j���Ƃ��ِ��ɑ������㵒p�S����w�ɗ�ނ悤�ɂȂ����B���Ƃɏ��q�͏]���̕ʊw�ł͈�ʂɒj�q�����x���Ⴂ�Ƃ����s�������������A���ꂪ������Ĕ��Ɋ��C��悵�Ă����B�w�K�ԓx���ɂ߂ėǍD�ł��ƂɐÏl�ȈׁA�w�K���ʂ������Ă������͒������B 4�@�Z�������� �@�ِ��ɑ��鐳���Ȃ闝���Ɣ��f�Ƃ��{��ꑊ�݂̓����ɂ��ƂÂ����͌�.���̓����ɂ��ƂÂ����͌ݏ��ɂ���Ēj���Ԃ̖��ςƌ���Ƃ͎���Ɍ��ނ�����B���Ƃɏ허�̏��q���͋}���ɐ����������B �U�@�����w���ɂ��� 12�@�Z�O�ɉ�����j���l�@�ɂ��� (�C)�ӂ�p���Ď��� �@�Z�O�̒j�����ۂƐ��������邽�߂̑����Ƃ��đ��݂̌ď̂Ɍh�̂�����悤�ɏ��サ���B (��)���� �@�]���̂悤�Ȓj�����ڂ̕����͑Q���Ȃ��Ȃ�A���ۂ����N�ɂȂ��ē����O�̐S�z���S���X�J�ɗ������B 14�@�ނ��т̌��t  (7)�j���ʂɔ䂵�Ďw����̗��_ (7)�j���ʂɔ䂵�Ďw����̗��_�@�j�����w�ȗ��������\���Ȑ��ʂ������Ȃ����������ȂƂ������ɗ���悤�ȗ��_��F�߂邱�Ƃ��o����B 1.���ނ̐������������B 2.�������ڂ��ڗ����Ă悭�Ȃ肱�Ƃɔ��̗����������Ȃ��Ȃ����B 3.�j�q�̑e�\�e���̓_�����߂�����B 4.�j���̌��ۂ����N�ɂȂ��ė����B 5.���q�̊w�Ɛ��т��Q�����サ����B 6.���q�̑ԓx���ϋɓI�ɂȂ��ė����B 7.�N���u�����������ɂȂ萶�������N�ɂȂ��ė����B 8.�j�����ɕ������������ė����B �W�@���E���ɂ��� (3)�j�������̋��͂ɂ��� 1.���q�̐S���I�����I�����𗝉�������ɗ��r�����K�ȋ�����{�����߂ɂ͏������̑��݂͓��ɏd�v�ł���B 2.���k�ɑ��j�����ۂ̐������݂���B�j�������̎v�z���Ɨ���O�ꂳ���邽�߂ɂ͒j�������̗��z�I���͂̎p������̂����镪��ɉ��Ď������Ƃ��K�v�ł���B 3.���ꂪ�ׂɂ͍Z���̂����镔��ɒj���������K���Ȕ䗦�ɉ����Ĕz�u����e�X���̓������\���������Ȃ��ċ���̐��ʂ��Ȃ炵�߂�悤�ɓw�߂Ȃ��Ȃ�Ȃ��B (4)�j�������g�D��ł���������_ 1.���k�̒j���䗦��6��4�ł��邩�狳������̂��̊������]�܂��Ǝv���邪�{�Z�͏]���j�q�����w�Z�ł������W��j��������Α����ł���B�]���ď��q���k�𑽐����e���Ă��錻�ݐE���g�D�͌����Ċ��S�Ƃ͌������Ȃ��B 2.������̋��Ȃɂ��������̂��邱�Ƃ��]�܂���������2�A3�̋��Ȃɕ��Ă���B �ƒ�ȁ@3���A���y��1���A���Ɖ�1���A�̈��(���u�t)1�� 3.�o���ɕx�ݑ����N�z�̗L�\�������邱�Ƃ��o���Ȃ������B 4.�������ɂ��d�v�ȃ|�X�g�S��������������ł͕s�\�ł���B 5.�j�������̏ꍇ�������y���������̋����邱�Ƃ͏Z��̊W��s�\�Ȃ��ߐV�ɍ̗p����ꍇ�͖w�ǖ��o���҂݂̂ł������B 6.�{�Z�͑n����͂�10�N�����o�߂��Ă��Ȃ��̂ŗ��j�̒����w�Z�ɔ�ׂđ��Ɛ��̒�����K���ȋ����u�]�҂邱�Ƃ��s�\�ł������B (5)�j���ʊw�ɔ䂵���_�Ǝv����_ 1.�j�������e�X���̓��������������Ƃɂ���ĐE���̊��S���s���\�ƂȂ�B 2.�j���e�X���̓�����m�邱�Ƃ��o���A���E������̕����I�j�����ڂ̎v�z��Ŕj����B 3.�]���j���k�݂̂̊w�Z�ɉ��Ă͋��������ׂĒj�q�Ɍ����Ă������ߖƊp�Z���ɑe��E���i�̋C�������肪���ł������B�����k�݂̂̊w�Z�ł͒j�����̏������������Δ��̓I�ɂ��ꂽ�����w�ɂ�肻�̉���ɕ��邱�Ƃ���������ł��낤�B *�ʐ^�́u�_����k���Łv���� |

|||

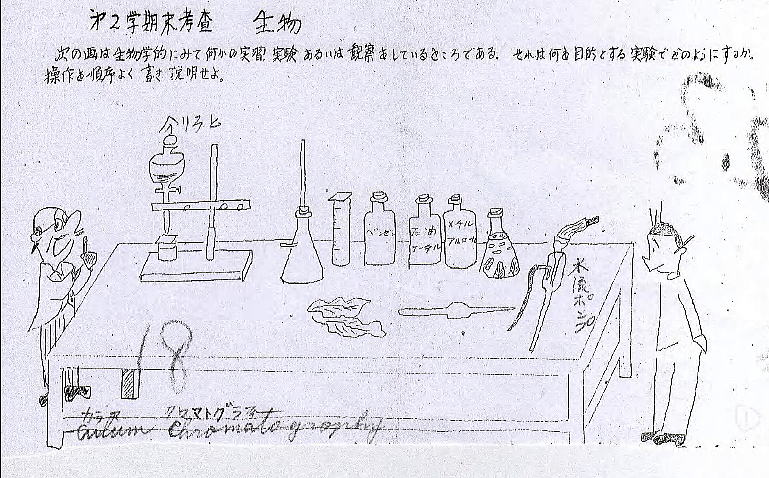

| �������e�X�g�A�C���X�g4���A1953(���a28)�N12��5���@�@�u��2�w�������l���@�����v������� | |||

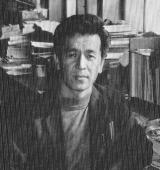

| �@�����̔��������A���L�����R�őI�𐫂̂���J���L�������������B�u����(������)�����ɂȂ�����(1958�N)�ɂ͊�{�I�ȋ��Ȃ̓N���X�P�ʂŎĂ����v���A�������������A���Ԋ������x���w����l�ЂƂ����Ă����B�p��A����A���w���N���X���ł��ʁX�Ȑ搶�ɏK���Ă����Ɠ���1�ŕ�Z�ŋ��ڂ�����Ă����U�_���搶�����B�u������l�����Ȃ��A�v�V�I�ő�_�ȃJ���L��������搶���͍l���Ă����̂ł��ˁv(�u�����͂킽���̐S�̂ӂ邳���v�Q��) �@���̂��Ƃ������悤�Ȏ��������ꂽ�B�C���X�g4�肾���̃e�X�g��肾�B�u�a�S�p���ɃK���ň���������̂ŁA�ݖ�́w���̉�͐����w�I�ɂ݂ĉ����̎��K�������邢�͊ώ@�����Ă���Ƃ���ł���B����͉���ړI�Ƃ�������łǂ̂悤�ɂ��邩�B����������悭���L��������x�v�Ƃ���܂��v�Ƃ����B�o��͕\���łS��B �ЂƂɂ�25�_��100�_���_�B�҂̎v���o�ƂƂ��ɏЉ��B �@�����ŏЉ��Ă����{�`�G�搶�͓����̑O�g�ł��锟�َs�����̐��k�ł������B����z�[���y�[�W�́u���َs��������ꍆ�̈���搶�Ɏ��C�����v�ɓo�ꂷ��搶���B �@�����̗��j�͊J�Z�������搶���琶�k�ւƁA�₪�Ă��̐��k���搶�ƂȂ��ĕ�Z�̐��k�ւƖ��X�ƂȂ����Ă���B�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@2009.11.22�@�Ǘ��l�@ |

|||

|

|||

�@���͑�w�ł͔_�w���_�|���w�Ȃ𑲋Ƃ��A�o�C�I�e�N�m���W�[�̉�Ђɒ�N�܂ŋ߂܂������A���̕����ւ̂��������ƂȂ����̂́A���Z�P�N�̎��̐����̖�{�`�G�搶�ł����B�搶�͑�w���o�ĊԂ��Ȃ��Ⴂ�搶�ł����B �@���͑�w�ł͔_�w���_�|���w�Ȃ𑲋Ƃ��A�o�C�I�e�N�m���W�[�̉�Ђɒ�N�܂ŋ߂܂������A���̕����ւ̂��������ƂȂ����̂́A���Z�P�N�̎��̐����̖�{�`�G�搶�ł����B�搶�͑�w���o�ĊԂ��Ȃ��Ⴂ�搶�ł����B

�@�搶�̎��������܂��o���Ă��܂��B�����͐搶���炪�K���ł������쐬���Ă��܂������A���鎞�̖��̓}���K�ł����B�t�N�����Ɏ����l�����A�����̎��������Ă��āA����͂Ő�������A�Ƃ������ł����B �@��{�搶�͒Z���Ԃœ��Z��������w�ɖ߂�ꂽ�͂��ł��B�����Ă��Ȃ��ɂ͔��ك��T�[���̐搶�i�ŏI�I�ɂ͕��Z���H�j�ɂȂ��܂����B ���̖�{�搶�ɁA���R�̂��Ƃ���A1993�N�ɓ����ōĉ�܂����B�ق�50�N�Ԃ�ł����B�搶�����̂��Ƃ��o���Ă��Ă����܂����B�{���R���ڂ̋i���X�ŁA2���Ԃ��炢���b�����������ł����A�����������ӂ̋C������\���グ�܂����B �@�N�������킷���ƂɂȂ�܂������A3����킵�������ł����B1997�N�̎��̉��ɑ��A�O�N�Đ搶���S���Ȃ�ꂽ�Ƃ̂��⑰����̂��t���ł����B �@���ɂƂ��āA���ٓ����Z�́A�l���̌��_�̂ЂƂł��������Ƃ�Ɋ����Ă��܂��B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����7��(���a31�N��)�@Tora1938���� |

|||

| �NjL�F��{�搶���O�g�̔��َs�����̐��k�ł������Ƃ͒m��܂���ł����B�L��������܂����B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����7��(���a31�N��)�@Tora1938���� |

|||

| ��50�N���@���v���N�\��聙 | |||

1950.4.1 1950.4.1�����w�Z�ĕ҂ɂ�薼�̂�k�C�����ٓ������w�Z�Ɖ��́A�����ɒj�����w����я��w�搧�����{�B 1950.4.19 �����k�g�̌����A�j�q�Ջx�B20���j�q�g�̌����A���q�Ջx�B 1950.8.10 �V�Z����ݒ�(�����o���@�𒆐S�Ƃ���Z�͈ψ���)�@�@*���F�ڍׂ͐V�Z�͂��N���b�N���������B 1952.12.9 �S�Z���k�ɑ��A�Z�����j�����ۂɂ��ē��ʌP�b�B |

|||

|