| トップ 沿革略年表へ | ||||||||

| 本 校 の 礎 を 築 い た 3人 の 列 伝 | ||||||||

| 本校は多くの市民の手によって作られた。中でも、そのきっかけを作った斉藤与一郎・函館市長、新校舎の建設資金全額を寄付した梅津福次郎翁、本校の基本理念である「青雲の志」を創った岡村威儀・初代校長は、本校の礎を築いた3人と言えよう。すでに当ホームページでは3人について紹介しているが、ここに改めてその列伝を紹介する。 2009年1月4日 | ||||||||

|

||||||||

| ☆梅津福次郎翁伝☆ | ||||||||

|

||||||||

| ☆梅津翁と太田市梅津会館☆ | ||||||||

右写真は、梅津会館。茨城県常陸太田市西二町2186にある鉄筋コンクリート造2階建塔屋付,建築面積232㎡の建物だ。南東隅に角塔を立ち上げ、東面正面に大アーチの車寄を張出した本格的な庁舎建築で、主要部は筋面タイル貼で、車寄アーチのキーストーンなどの要所にテラコッタを用いられている。 右写真は、梅津会館。茨城県常陸太田市西二町2186にある鉄筋コンクリート造2階建塔屋付,建築面積232㎡の建物だ。南東隅に角塔を立ち上げ、東面正面に大アーチの車寄を張出した本格的な庁舎建築で、主要部は筋面タイル貼で、車寄アーチのキーストーンなどの要所にテラコッタを用いられている。この会館は、1936(昭和11)年に 茨城県久慈郡太田町(現:常陸太田市)出身の翁からの35,000円の寄付により建てられた。 1978年(昭和53年)まで常陸太田市役所として利用され、 現在は「梅津福次郎の徳に因んで梅津会館と改称し、内部を改装して郷土資料館として活用している。(案内版より)」玄関の左側にはその徳を記念して翁の胸像が建てられている。 |

||||||||

| ☆幻の梅津翁像☆ | ||||||||

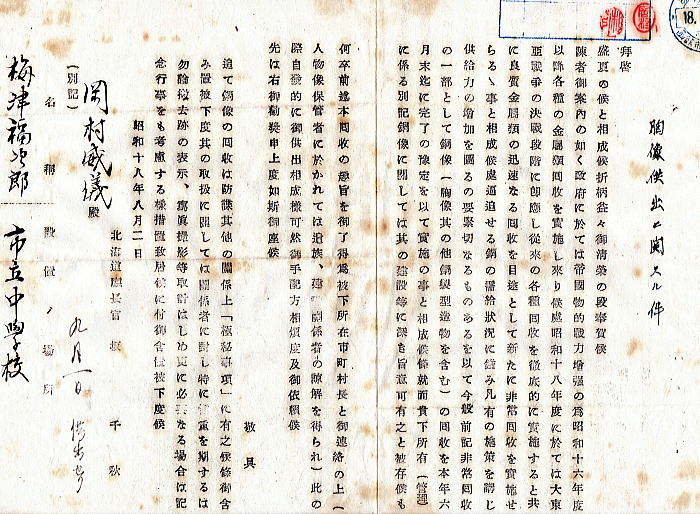

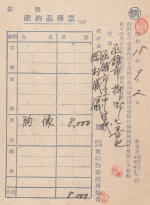

市立函館高校の一角のうっそうとした木立の中に人知れず(?)梅馥園(=左写真=)が今もある。 市立函館高校の一角のうっそうとした木立の中に人知れず(?)梅馥園(=左写真=)が今もある。当初梅津福次郎翁の篤志を顕彰し、末永くその徳をたたえようと「等身十二割大の半身像」を校庭に建立予定だった。『発議は「函館市立中学校父兄会」であり、実際の業務も同会と表裏一体の関係にある「梅馥会」によって進められたのであるが、「市立中学校建設の寄附を受けたのは函館市であるから、市も感謝の意を表することが適当と思料される」との建言が客れられ、名目上の建設者は函館市となっている』。ところが、下図の「胸像供出ニ関スル件」のとおり、北海道庁長官名で「極秘事項」として、この像を献納するよう書面で通告された。かくして函館市や梅馥会、父兄会の負担で『胸像の完成、校庭に設置の運びにまで至ったのであるが第一項記載のとおり、鋼鉄資源回収、献納運動に協賛、供出に至ったので結局金7千円は無駄な支出となり、本梅馥建立経費1,670円は全額梅馥会がこれを負担した』(梅津福次郎翁頌徳碑由来より) 無念にも、残されたのは一枚の献納品伝票の紙切れ(岡村初代校長の項の写真を参照)だけだった。銅 胸像8貫(約30㌔)。「昭和18年9月2日 御所有の金属物件を皇國の為献納相成愛國御精神誠に感激に不堪候。就ては所定の手續を以って御取次可申上候」財団法人 戦時物資活用協會 「因みに頌徳碑付近は梅津福次郎翁の梅と福の字に通じる馥を選び「梅馥園」と名付け、植樹、築池をなし、本校の聖地として保存している」前述の由来より ・写真:2009.4.26 管理人撮影 |

||||||||

|

||||||||

| ☆講談になった「梅津福次郎伝」☆ | ||||||||

| 平成20年12月17日、函館の梅津商店特設会場にて『梅津福次郎伝』が演じられた。道南落語倶楽部という20年続くアマチュア落語会のメンバー「荒到無形」講釈師による内輪の集まりでだったが、茨城県常陸太田市の教育委員会のお客様、梅津会館という建物の研究をしておられる千葉在住の方もいらしたという。同娯楽部のBBSの高座報告には、「今回の席では『梅津福次郎の少年時代』を作って聴いて頂いたのですが、「このあとが面白いのですが・・」といつもの調子で締めようとしたら「そのあとが聞きたい」と有り難いリクエストを頂戴して、以前道楽でやったことのある『函館市立中学設立の顛末』を、思い出しながら読ませていただきました。高座は何があるかわかりませんね。いや、考えてみれば予測できたことなのですが・・いろいろな意味で勉強になりました」と締めくくっている。 60余年前の梅津翁のことが今も講談で語り繋がれている。これが本サイトを書かせた原動力となった。 |

||||||||

| ☆斉藤与一郎・函館市長 ―懸案解決に奮闘した斉藤与一郎市長― | ||||||||

昭和13年から17年まで函館市長をつとめた斉藤与一郎は稀に見る名市長であった。 昭和13年から17年まで函館市長をつとめた斉藤与一郎は稀に見る名市長であった。与一郎は明治6年、新潟県に生まれたが不幸にして幼少時、両親に生別し、子供ながら宿屋の客引などして苦労し、明治18年、12才の時、函館に渡り、叔父田沢謙医師の書生となり、国漢、英語等を独学し、叔父に就いて医療を学び、医学書を借りて筆写暗記して27才で医師開業試験に合格して、免許を取得した。しかし与一郎は正規の医科教育を受けずに人命を手がける事の不安を常に反省し、何とか世界の最先端ドイツに留学したいという大志を抱いた。それで函館病院の医師等からドイツ語を学び、努力を重ね、明治39年(1906)意を決して横浜を出発した。12月23日ドイツ、ゲッチンゲンに到着し、ゲッチンゲン大学教授の助手となった。 彼は正式に同大学に学生として入学したいと思ったが専門学校以上の学歴証明が無ければ駄目とわかり、学長グロフェソル・マックス・フェルウォーン博士に直接交渉をした。学長は与一郎の話に感動し、快く推薦状を書いてくれたので正規に入学許可された。卒業後は36歳でウルツブルヒ大学衛生学助手となり、細菌学、衛生学の研究作業をし、苦心の末、空中の塵埃測定器を考案し、ドイツ医学界に記念すべき業績をあげた。 その後成人講座の講師となり、日本の学徒として万丈の気をはいた。 5年間の留学を終えて明治45年帰函し、函館区医となり、精神病舎・伝染病院の院長を兼任、大正5年、伝染病院として中の橋病院を新築、大正9年、48歳で函館教育会長となり、全国に先がけて虚弱児童の「林間学校」を湯の川の渡辺孝平別荘に開き以後毎年開催した。これはドイツ留学中、ベルリン郊外で視察したワルド・シューレを範としたものであった。大正11年、函館医師会長となり、精神病院の柏野病院院長、市立函館療養所所長、大正14年市立函館女子商業学院長、後、市立函館商工実修学校を設立し、女子商業を吸収し、校長となり、少年期の苦学体験を生かし、苦学者少年の育成に尽力した。 昭和3年、御大典記念市事業として、市立中学校と、市立博物館設置を市に請願した。昭和9年の大火に与一郎宅も全焼、無一物となり、渡辺熊四郎宅に仮宿したが、与一郎は多くの公職を抱え、家事を顧る暇もなく、救護、復興に忙殺され、柏野病院敷地にバラック3棟を立て羅災者を収容した。昭和12年、小学校児童保護者連合会を開き「市立函館中学校設立期成同盟会」を結成し、熱心に運動した。 昭和13年5月、推されて函館市長となった。函館市として最初の地元選出市長である。市長として実に多くの懸案の処理に日夜誠心誠意努力したが、その中から主なものを挙げよう。  ①電気争議の解決 ①電気争議の解決大正末期、当時の函館水電会社の組合が起した待遇改善要求争議がこじれ、怠業からストに発展したこともあったが、昭和14年東京民事裁判所に於いて斉藤市長と穴水帝電社長との間で和解調印し、15年に及ぶ電気争議が解決した。 ②湯の川町との合併(昭和14年4月1日) ③函館市立中学校設置許可(昭和14年12月) これは多年の懸案であったが、篤志家、梅津福太郎を誠意を以って動かし、建築費全額の寄付を得て解決し、仮校舎に弥生女子小学校校舎をあてて開校し、昭和16年新築移転した。 ④国立療養所の誘致 日支事変拡大に伴い、軍の傷病兵が増加し、病院が不足した。軍は道庁と厚生省の肝煎りで道内に1ヶ所、700人程度の患者を収容できる療養所を計画していることを知り、与一郎は相場哲平の七飯農場6万坪の寄付の、快諾を得、七飯村長と上京、負傷兵保護院、厚生省等にも積極的に陳情し、誘致に成功した。七飯傷病所(国立第一療養所)は昭和15年6月開所した。 ⑤函館市史編纂 函館市の歴史編纂の必要を感じ、神山茂を嘱託として、資料蒐集に当らせた。 昭和17年、任期満了なので、後任に登坂良作を推し、円満裡に退職、その後、函館慈恵院顧問となり、附属中央病院で患者を診察した。 昭和20年終戦、公職追放になったが、郷土文化会々長、私立函館商科短期大学々長として活躍、昭和30年、NHKから函館の郷土史を「非魚放談」として1年間にわたり放送、また国立函館大学期成同盟副会長となり、尽力された。 昭和36年88才で永眠されたが、斉藤与一郎の88年の人生を回顧すれば、幼年期両親に捨てられ、深刻な生活苦に耐えて、苦学力行し、ドイツ留学後、もしも医学研究に一路邁進したなら世界的な医学者になれる天分を持ちながら是非にと懇望されると、函館教育会会長や各学校長、短大学長等を引受けて育英事業に尽瘁し、また推されると多事多難な未解決な函館市長の激務にも就任し、幾多の懸案を解決するなど、医師、教育者、市長、優に3人分の人生を一身に引受け、函館市民のために誠心誠意努力されたのはまことに敬服にたえない。 石垣福雄(元函館市中・東高教諭)著「新函館物語」より引用 *当ホームページ「感激の一夜、かくして本校建つ」参照 *写真は1934(昭和9)年の函館大火の写真、大門付近 |

||||||||

| ☆岡村威儀・初代校長☆ | ||||||||

岡村校長はもともと広島県安芸郡大蒲刈島村(蒲刈町)の出身である。明治30年生まれの氏は、5歳で父を亡くし、母の故郷愛媛の今治で育った。 岡村校長はもともと広島県安芸郡大蒲刈島村(蒲刈町)の出身である。明治30年生まれの氏は、5歳で父を亡くし、母の故郷愛媛の今治で育った。長じて愛媛師範学校に学ぶ。家が貧しかった故に、官費で学べる師範学校を選んだのである。 その後、広島高等学校師範学校に進み、そこを終えた氏は、大正14年に広島県呉高等学校女学校の教諭となる。しかし翌年の大正15年29歳の時、青雲の志をいだき、新婚早々の妻と一緒に中国大陸に渡っている。中国では当時日本の租界地であった大連の第2中学校の教諭をしていたが、向学の志やみがたく、4年後さらに広島文理科大学へと進んだ。そこに卒業と同時に今度は北海道に来たり、旭川師範学校教諭となる。それから旭川市立高等女学校の校長を経て、昭和15年に本校の初代校長として赴任してきたのである。43歳の時であった。 岡村氏はその後、道庁の課長部長を歴任し、昭和23年12月に第2代の北海道教育長にと就任している。初代教育長はわずか10日ほどの在任であったので、同校長は道教育委の実質の初代教育長であり、言わば道教育の産みの親であり、育ての親でもあった。後、在任3年余にして、北海道を離れ、故郷広島に帰った。昭和16年神戸に没。67歳 (詳細は「懐かしき木陰に―初代校長岡村威儀先生の胸像除幕式典」参照) |

||||||||

| ☆作成の裏話・きっかけ・・・ご意見・ご感想をお待ちしてます。 | ||||||||

|

||||||||

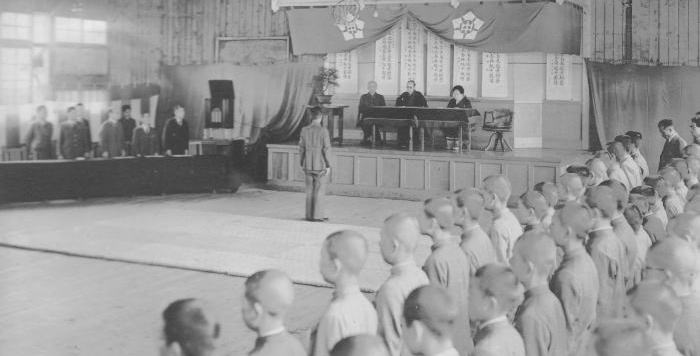

1941(昭和16)年6月27日、第2回開校記念日に梅津福次郎翁ご夫妻を招待、感謝会(=上写真=)を開催した。翁は感激して「今日は本当に有難う。私は子宝に恵まれなかったが、今こうして沢山の子供が一度にできて、大変嬉しい。65万(編者注:当時のお金として数億円)という金は梅津にしては少し出過ぎた額かもしれないが、長年、函館で儲けさせてもらったお金を、函館にお返ししたに過ぎません。この金のお陰で、子供の無い私が死んだ後、沢山の子供らに野辺の送りをして貰えると思うと、私はまことに運のよい男だと思います」と涙を流して語ったのには、並居る来賓、教員、生徒一同、感涙にむせんだという。

1941(昭和16)年6月27日、第2回開校記念日に梅津福次郎翁ご夫妻を招待、感謝会(=上写真=)を開催した。翁は感激して「今日は本当に有難う。私は子宝に恵まれなかったが、今こうして沢山の子供が一度にできて、大変嬉しい。65万(編者注:当時のお金として数億円)という金は梅津にしては少し出過ぎた額かもしれないが、長年、函館で儲けさせてもらったお金を、函館にお返ししたに過ぎません。この金のお陰で、子供の無い私が死んだ後、沢山の子供らに野辺の送りをして貰えると思うと、私はまことに運のよい男だと思います」と涙を流して語ったのには、並居る来賓、教員、生徒一同、感涙にむせんだという。 明治19年、行商をやめ、願乗寺(現・西別院)前に移転して、

明治19年、行商をやめ、願乗寺(現・西別院)前に移転して、 昭和17年6月23日、明治末期から大正にかけて区会議員等を歴任するなど名実共に実業家として活躍した梅津福次郎は、85年の崇高な生涯を閉じた。

昭和17年6月23日、明治末期から大正にかけて区会議員等を歴任するなど名実共に実業家として活躍した梅津福次郎は、85年の崇高な生涯を閉じた。