| トップ 函館市立高から函館東高へ 東高あの時あの頃へ | |||

| 市内高校統合案を阻止した人々 ―戦後にもあった統合問題― |

|||

| 歴史は時にして知られざる人々の手によって動かされることがある。終戦後の1949(昭和24)年、北海道に上陸した連合軍総司令部(GHQ)は、六三.制の完全実施を強引に推し進めていた。その結果、GHQニブロ教育課長は函館市内高校6校を3校にするという統合案を提唱する。それを阻止した人々がいた。その行動は単に感情的に反対するのではなく、多くの人々の協力で作り上げた対案を携え札幌のGHQにまで赴くというような用意周到なものであった。その証言を、元東高教諭・石垣福雄著「新・函館物語」に見つけ出す。 だから、函館東高も残すべきだったというのではない。その頃、「函中(現中部)、函商等の同窓会が統合問題を取り上げ、市立2校を(中学校に)転用すべきで道立の転用は筋違い等と騒ぎ出した。・・・・私は同窓会同志の醜い混乱を避け、市当局に一任すべきだと抑えた」という。 この歴史を一コマから、現代の統合問題に思いを馳せると共に、市立函館高こそ市民の高校にふさわしい名前であるようにさえ思えてくるのだ。 2008.12.21 管理人 |

|||

| ☆終戦後の六・三制移行と高校統合の苦労・☆・・・石垣福雄先生(元函館市中・函館東高教諭) | |||

終戦後、函館の教育界を騒がせたのは高校統合問題である。といっても現代人の多くは何の事かわからないと思うので詳しく説明しよう。 終戦後、函館の教育界を騒がせたのは高校統合問題である。といっても現代人の多くは何の事かわからないと思うので詳しく説明しよう。日本は敗戦後、連合国軍総司令部(GHQ)に占領された。日本人のほとんどは戦には負けたが、教育制度は今まで通りだと思っていた。ところがGHQは日本の教育制度がいけないとして種々の改革を強行した。学制改革がまず問題になった。従来、日本の国民学校は6年生までが義務教育であったが、GHQは小六、中三を義務教育とし、高三、大四と続く六、三、三、四の六三制を強くすすめて、六三制が国会を通った。 昭和22年、新制中学は義務教育として発足したが、困ったことに校舎が不足である。校舎建築は各自治体の責任で実施すべきだが、建築費は国が半額補助し、各市町村が半額出すことに決定した。ところが各市町村とも敗戦後の疲弊で中学校舎の新築がなかなかできなかった。やむなく小学校を二部授業にし、教室を中学に貸したり、従来五年制だった高校が三年制になってあき教室がある高校に併設中学校を設けたりして急場をしのいでいた。 ところがGHQはこんな姑息な方法では六・三制の完全実施は困難と見て、強権を発動した。まず各市町村に圧力をかけて、高校を統合させて、高校々舎を空け、それを中学校に転用させようとした。昭和23年度、道内のトップを切って札幌に手をかけた。時の高田札幌市長を初め、市議会は統合に強硬に反対した。そこでGHQのニブロ課長(=右写真中央に立っている右側の人物、昭和25年2月22日函館市での懇談会の時の写真、函館市史デジタル版「新制高等学校の成立」から引用)は通訳を連れて、市議会に入り、これは占領軍命令である。市が市立高校を三高も経営していながら、新制中学を建てないのは矛盾だ。市立高校舎を中学に転用すべきだと主張したという。 私はこの報道を聞いて近日中に函館にもこの高校統合の嵐が来るぞと覚悟した。しかし函館には札幌と違う特別な事情がある。そう簡単にGHQ案に従うわけにはいかない。ではどうするか、占領軍命令違反にならずに、函館の特殊事情を了解してもらうにはどうするか、私は生まれて初めての難問にぶつかった。しかしどうしても解決せねばならない。苦悶の夜が続いた。  ところが、昭和24年6月23日道新の朝刊に函館市長、宗藤大陸の談として、「GHQから六・三制完全実施のため高校統合を命ぜられたら、函館では市立男女ニ高の校舎を中学に転用する考えだ」と出た。宗藤案(仮にM案とする)である。市長がこんな弱腰では困る。市立男子高の校舎は市の金で建てたのではない。長年市民の熱望にもかかわらず、市は財政難で出来ずにいたのを一市民、梅津福次郎氏が校舎建設費全額の金65万円(平成6年現在の金で約2億円)を寄付して建築したものである。この事情から、函館では市立男子高を残し、他の方法を充分検討すべきであると私は考えた。直ちに市立男子高校では職員会議でこの問題を審議した。 ところが、昭和24年6月23日道新の朝刊に函館市長、宗藤大陸の談として、「GHQから六・三制完全実施のため高校統合を命ぜられたら、函館では市立男女ニ高の校舎を中学に転用する考えだ」と出た。宗藤案(仮にM案とする)である。市長がこんな弱腰では困る。市立男子高の校舎は市の金で建てたのではない。長年市民の熱望にもかかわらず、市は財政難で出来ずにいたのを一市民、梅津福次郎氏が校舎建設費全額の金65万円(平成6年現在の金で約2億円)を寄付して建築したものである。この事情から、函館では市立男子高を残し、他の方法を充分検討すべきであると私は考えた。直ちに市立男子高校では職員会議でこの問題を審議した。まず、われわれは新学制実施に反対するのではないが、函館の特殊事情を十分考慮に入れ、道立、市立に関係なく、全市的な立場から妥当な統合案を考えるべきだという点で一致した。実行委員選挙の結果、私と田中正苗(後の道会議員)の二人に決定した。二人はまず梅津家を訪ね、未亡人と嗣子、佐八郎氏と会い、事の次第を話し、学校側の態度を説明した。梅津家では「分かりました。この学校は函館に中学校が一校しかないため、市民が子弟教育の間口が狭く、悩んでいたのを二本建てにするために寄付したのです。新制中学に格下げされるのは絶対反対です。市長が来ても、アメリカが来ても、絶対反対です」ときっぱりと言われた。ところが新聞の論調は違っていた。「小学校が4年まで二部授業をしているし、中学には独立校舎は的場、旭、湯の川の3校しかなくて、他は小学校や高校に間借りした併設中学になっている。それなのに高校は5年制から3年制に変わり、教室が余っている。現状を改善するには高校を統合し、余った高校々舎を中学校にすべきだ」という。 戦後に生まれた教員組合も「新学制完全実施のためには中学校に独立校舎を早く与えるべきだ。高校の統合は当然やるべきことだ」とGHQや市側に同調した。そこで私は市立男子高校だけは残せという運動だけでは駄目だと判断し、函館全市の小中高教育はこうすればよいという試案を作るべきだと考えた。そのためには全市の小・中・高各校の生徒数、教室数の実態を正確に把握し、校舎として転用可能な他の施設等を極力調査することを急いだ。ありがたいことに各方面からの援助で1ヶ月後には実態が明らかになった。二部授業を4年までやっているのは若松、新川の2校だけで周辺校は1年だけという事も分かったし、又旧71部隊跡の兵舎の転用等を加えて改革案を作った。この案によって生徒を配置すると小学校の二部授業は2年程度で抑えられる見通しがついた。直ちに職員会議に計り、ついでPTA会議に計り、全員の賛同を得て、この案を会長渡辺熊四郎案(略称W案)として外部接衝に用いる事にした。 突如、GHQは市に通告し、函館市学校統合問題協議会を非公開で開かせた。集まったのは小・中・高の校長、教頭、PTAの正副会長。場所は青柳小学校、ここでGHQのニブロ課長は函館市内の高校は6校あるが、全生徒を3校に集め、空いた3校を中学校にしてはどうかという案(略称N案)を示したという。 これはとんでもない暴論で、こんな無茶な意見は黙認するわけにはいかん。そこで私は校長の命を受けて、札幌に出張し、道庁前角の大同生命ビルに星条旗を建てているGHQに行き、K通訳に議案の印刷物を渡し、現状はこうなっている。それをこのようにすれば新学制の趣旨にも合い、函館としても大きな混乱は生じないと説明した。帰函して1週間後、函館の市長交渉に出かけた。渡辺熊四郎PTA会長をはじめ、PTA会の役員約10名、校長、教頭と田中、私で市長室に参上した。市長不在のため、K助役とS課長、着席。私は略称W案の10数枚の印刷を配布し、説明に入った。と間もなく、K助役が「こんな無茶な案を出されても話にならない、71部隊は市の建物ではないから使えない」とはき捨てるように言った。その時にだ。末席にいたPTA役員(市議)の一人が立ち上って大声で「助役待て、先生が自分の学校の事ばかり考えているのではない。全函館の教育をどうしたらよいかに苦労して作った案だ、よく話を聞くべきだ」と主張した。この語勢に押されたか、助役は「私はただ71部隊を使う計画はだめだと言っているんです」。PTA役員は「今、71部隊の大きな建物に樺太引揚者がたった10数名しか入っていない。間もなく皆は親戚、縁者を頼って出て行くんだ。この際、国に対して、市が新学制完全実施のために困っているから、貸してくれという事が助役は言えないのか」と強く迫った。助役は「いや言えないわけではない」。すかさず渡辺会長「ではどうかよろしくお願いします」と全員頭を下げて退席。その数日後の新聞で71部隊の兵舎を中学校1校と小学校1校に転用可能と報道された。事態は急転直下した。私はそのW案を持って出札、GHQに説明をした。  こうして市立女子高の(14教室)転用の愛宕中と、71部隊兵舎を転用した中央中と千代田小(共に仮称)の3校新設のW案の通りになることがほぼ確実になった。そのころ、函中(管理人注:現中部)、函商(管理人注:左写真。昭和16年当時の函館商業と立野校長、創立55年記念写真より引用。GHQニブロ課長案では廃校になるところだった)等の同窓会が統合問題を取上げ、市立2校を転用すべきで道立の転用は筋違い等と騒ぎ出した。市立男子高の同窓会も心配して幹事会を開いたが、この段階では私は同窓会同志の醜い混乱は避け、市当局に一任すべきだと抑えた。 こうして市立女子高の(14教室)転用の愛宕中と、71部隊兵舎を転用した中央中と千代田小(共に仮称)の3校新設のW案の通りになることがほぼ確実になった。そのころ、函中(管理人注:現中部)、函商(管理人注:左写真。昭和16年当時の函館商業と立野校長、創立55年記念写真より引用。GHQニブロ課長案では廃校になるところだった)等の同窓会が統合問題を取上げ、市立2校を転用すべきで道立の転用は筋違い等と騒ぎ出した。市立男子高の同窓会も心配して幹事会を開いたが、この段階では私は同窓会同志の醜い混乱は避け、市当局に一任すべきだと抑えた。10月に入って、事態はW案の方向に進むことにほぼ確信を得たので私は学校長と相談の上、6月に決定しながら出発を控えていた道教委の長期研修(東京大学と国立国語研究所)に出発させてもらった。3ヶ月の研修を終えて翌年2月末帰函したところ、統合作業は順調に進み、商・工には手をつけず、普通科は東・西・中部の3校を残し、市立女子の校舎を中学に転用するが、女子は道立、市立ともそれぞれの居住学区の普通科に転入し、男女共学となった。通学区域の線引に問題は少し残ったが、各高校ともほぼ満足できる形で統合問題が無事落着した。 統合問題の原点、中学はどうなったか、「函館市立中学校5周年誌」によれば昭和22年新制中学校として13校が発足したが、独立校舎を持つのは的場、旭、湯の川の3校しかなく、其の他は高校に併置が5校、小学校併置が5校の状態であった。それが今回の統合措置で市立女から転用の愛宕中と、71部隊転用の中央中、学芸大学から返還された谷地頭小を転用の青柳中の3校が独立校舎となり、更に市教委の非常な尽力によって船見、高盛(後の光成)、大川、松川、亀尾の5校が新築され、合計11校が独立校舎を持ち、小学校併置はぐっと減少した。 昭和25年4月、全市の各高校ではそれぞれ定められた通学区域毎に生徒を集めて新学期が始まった。初めての男女共学で多少は戸惑ったが、危機を脱することが出来、函館市中の高校は大きな損傷を受けずにすみ、中学、小学ともに校舎に余裕が与えられてホッとした。 連合軍司令部も誠意を示せば聞く耳を持っていた。「長い物に巻かれろ」では事態は決して好転しないと痛感した。 末筆ながら函館の高校統合問題がこのような形で収まったのは市立男子高校の谷地新六校長とPTAの渡辺熊五郎会長(二人ともすでに故人になった)はじめ役員の方々の御尽力によるものであるが、特段の御協力を頂いたK通訳のご厚意は今も忘れないのである。 |

|||

| ☆函館に上陸したニューヨーク師団、「国民外交を」とバーネル司令官 | |||

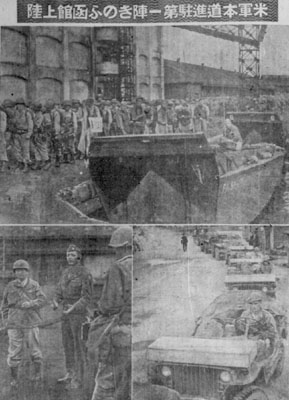

1945(昭和20)10月4日、アメリカ進駐軍が大挙函館に上陸した。翌10月5日北海道新聞(=右写真=)は、「パーネル少将麾下、6千名到着 平穏裡に快速の進駐」の見出しで報じている。「快活な武装 戦勝者の驕り微塵なし」 1945(昭和20)10月4日、アメリカ進駐軍が大挙函館に上陸した。翌10月5日北海道新聞(=右写真=)は、「パーネル少将麾下、6千名到着 平穏裡に快速の進駐」の見出しで報じている。「快活な武装 戦勝者の驕り微塵なし」「アメリカ軍の上陸する10月4日の当日、駐屯部隊の行進時には一部区間の電車は運行を中止し、市民の夜間外出は禁止された。女子夜学校は休校の措置が取られた」という。 石垣先生は著者の中で「米軍上陸前後の不安」と題して次のように記している。 『幸いにも函館上陸部隊はニューヨーク部隊で、司令官から「国民外交をやるように」と指示されていたので非常に紳士的で問題はほとんど起きなかった。 ある時、親しくなった将校に私が「日本は負けたんだから」というと「やあ、それは言わない方がよい、もう戦争は終ったんだから。それに日本の国民が負けたのではない。アメリカの機械が勝ったんだ」と慰めてくれたという。 鬼畜米兵と聞かされていた進駐軍が、敗戦に打ちのめされた函館の市民に対して紳士的な態度に敬服したのは私だけではない』。 青柳国民学校が進駐軍宿舎に決定との噂があった。 『9月に来函したアメリカ軍の2名の先遣隊は、兵舎と宿舎の選定をおこなうに当たって、「小学校は戦争に関係がない。子供の学校を自分等は接収しない」との方針であったというから、青柳校の問題は杞憂だったわけである』。 岡村威儀初代校長は、進駐軍でアルバイトをしようとした先生に「君達はそれでも日本人か。戦争に負けても魂まで失ってはいかん。君達の教え子が何と言うか」と叱ったという。「岡村校長の思い出」参照 *函館市史デジタル版「戦後の歩み」等を参照させてもらった。 |

|||

| ☆函館市立高等学校と北海道道立函館高等学校?☆ | |||

1948(昭和23)年、函館市内には2校の同じような名前の高校があった。本校は、1940(昭和15)年に男子5年制の函館市立中学校として誕生、戦後の教育改革で1948(昭和23)年に男子3年生の函館市立高校となり、やがて1950(昭和25)年男女3年生の(市立)北海道函館東高等学校となった。現在、北高と東高が併合し、市立函館高等学校になったことは、ご存知の通りである。 1948(昭和23)年、函館市内には2校の同じような名前の高校があった。本校は、1940(昭和15)年に男子5年制の函館市立中学校として誕生、戦後の教育改革で1948(昭和23)年に男子3年生の函館市立高校となり、やがて1950(昭和25)年男女3年生の(市立)北海道函館東高等学校となった。現在、北高と東高が併合し、市立函館高等学校になったことは、ご存知の通りである。この北海道道立函館高とは? 現在の函館中部高校の1948年4月〜1950年3月までの名称である。写真は1906(明治39)年、元町校舎から現在地に新築移転した2代目の校舎で、1956(昭和31年)に第3代目校舎が完成するまで使用されていた。当時、北海道庁立函館中学高だった。(「函館中部高の案内・歴史」参照) 市内5校案にまとまる頃、「新しい校名も論議の対象となった。道立函館高校から出された函館中央高校としたいという提案は他の2校の強い反対のためにとり下げられて「中部」となり、他の2校は東部、西部とせずに「東」「西」の名称を採用することとなった」。(50年誌) 3校は今なお深い繋がりがあり、関東支部同窓会総会をする度、3校は同窓会役員をお互いに招待している。 函館西高・つっじヶ丘同窓会東京支部のホームページリンク集に、関東青雲同窓会(市立函館高等学校)とあるのも世間的から見て自然なことであろう。 *写真提供:函館中部高校東京支部(白楊ヶ丘同窓会のホームページ参照) *管理人は2年程前中部の同窓会で会った西高の方からホームページ開設を知らせるメールをもらい、関東青雲同窓会リンク集に紹介した。これを見て違うなどと、西高東京支部にクレーム出すやぼな東高OBはいないだろうが、杞憂であることを切に念じる。 |

|||

| ☆歴史に翻弄された旧船見仮校舎☆ | |||

写真は、函館東高の前身・函館市立中学校の仮校舎として使われた木造建築物だ。1908(明治41)年に道立函館商船学校として竣工。大正13年に弥生女子小学校に変わった後、1940(昭和15)年に旧制函館市立中学の仮校舎となる。鉄道教習所・函館船養成所が市との契約のことに1943(昭和18)年春までに立ち退く約束のもとであった。それから同年4月、函館市中はご存知のとおり柳川町の地に移転となり、鉄道省・札幌鉄道教習所・函館船員養成所となった。戦後、昭和21年から市立女子高商業学校となり、やがて本編の経緯の如く愛宕中学校として1977(昭和52)年まで利用された。今は、この地には「愛宕中学校跡地」の記念碑が残り、道営・愛宕団地となっている。 写真は、函館東高の前身・函館市立中学校の仮校舎として使われた木造建築物だ。1908(明治41)年に道立函館商船学校として竣工。大正13年に弥生女子小学校に変わった後、1940(昭和15)年に旧制函館市立中学の仮校舎となる。鉄道教習所・函館船養成所が市との契約のことに1943(昭和18)年春までに立ち退く約束のもとであった。それから同年4月、函館市中はご存知のとおり柳川町の地に移転となり、鉄道省・札幌鉄道教習所・函館船員養成所となった。戦後、昭和21年から市立女子高商業学校となり、やがて本編の経緯の如く愛宕中学校として1977(昭和52)年まで利用された。今は、この地には「愛宕中学校跡地」の記念碑が残り、道営・愛宕団地となっている。(プログ「駅員のネガポジ倉庫」参照させていただく) |

|||

| ☆ブログ☆・・・・思い出を募集します。 | |||

|