|

映画を観る楽しみの一つに、エンドクレジットをじっくり眺めるというのがある。特にキャストを見ていると、投げやりというか笑わずにいられない役名がよく出てくるものだ。なお、以下の記述はIMDbによる。

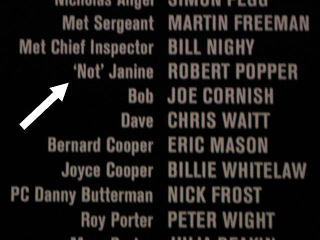

この記事を書くきっかけになったのは、最近『ホット・ファズ』を観直してこれを発見したこと。

「‘Not' Janine」。

誰かというと、この人。

ジャニーンとは主人公の恋人で、鑑識官をしている。したがって仕事中は全員この格好なので、間違って呼びかけてしまった相手というわけ。

ギャグとして演出されているが、結構重要なシーンである。

というのも、主人公は恋人から別れ話をされている。彼自身は気づいていないが、恋人に「覆面したくらいで見分けがつかなくなる程度の関心」しか抱いていない、ということを示しているからだ。

そりゃ振られるだろ。

ヘンな役名の元祖と言えば、『バック・トゥ・ザ・フューチャー』の「3-D」。

コイツだ。

物語の敵役・ビフの取り巻きでいつも立体メガネをかけている。よく見ると、メガネ自体に「3-D」とロゴが入っている。公開当時は、これは30年前の話だったわけだが、今や50年前。そしてまたしても立体映画が流行している。「歴史は繰り返す」ことをこれほど端的に表現してくれた映画がかつてあったろうか。

なお「3-D」を演じているのはポーランド系アメリカ人のケイシー・シマーシュコー。80年代前半ころのティーンアイドルを総称してブラットパックと呼んだが、その一人と目されていた。彼らは、少女淫行でブチ込まれたロブ・ロウを筆頭に壊滅状態だが、このケイシーは大ブレイクはしなかったもののコンスタントに活動を続けている。なお、父親は強制収容所から生還した地下運動の闘士だそうである。

ちなみに左から2人目は「マッチ」。マッチ棒をくわえているから。コイツも大概に酷い役名だが、演じているのは若き日のビリー・ゼインである。『タイタニック』でケイト・ウィンスレットの婚約者を演じた人と言えば、思い当たる向きも多かろう。あの芝居で解るように、憎々しい悪役(でも小物)という役を演じさせると天下一品、という役者なのだが、最初からチンピラ属性全開だったわけである。最近あまり見かけないが精力的に仕事をしていて、2011年は10本も出演している。

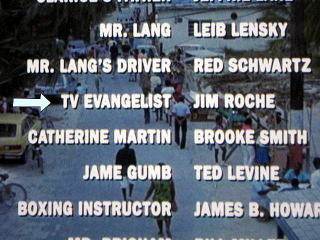

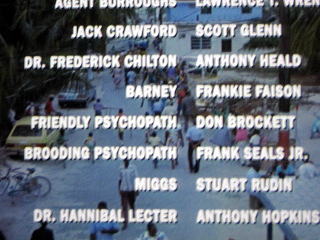

『羊たちの沈黙』より。

「TV EVANGELIST」。つまりテレビ伝道師である。この人だ。

アメリカはローカルなケーブルテレビ局が多いので、この種のテレビで説教する伝道師が大勢いるのだとか。レクター博士がおいたをすると、チルトン医師は怒ってスケッチブックを取り上げ、無理やり宗教番組を見せる。

これじゃ殺されて喰われても仕方ないね!

それはともかく、この伝道師を演じているのはジム・ロッシュという人物で、プロの役者ではなくフロリダ州立大学の教員である。

ジョナサン・デミが『サムシング・ワイルド』を撮影したのがフロリダ州立大だったのだが、それが縁でロッシュを起用したらしい。以後、デミの映画には毎回端役で出演している。

なお、この「FRIENDLY PSYCHOPATH」というのも、すげえヤな役名である。スターリングがレクター博士の監房を初めて訪ねたとき、スターリングに声をかけた患者のこと。

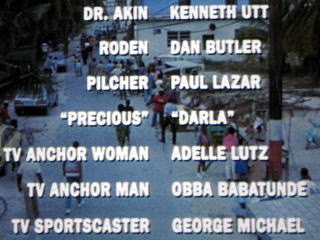

バッファロー・ビルの愛犬「プレシャス」の本名は「ダーラ」。

動物は「Himself」とクレジットされることが多いのだが、今回はちゃんと役名があった。

15.8.23追記

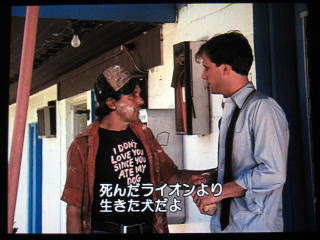

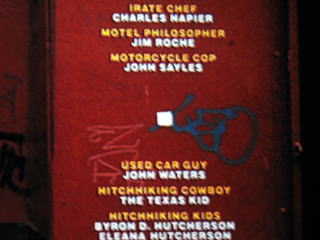

『サムシング・ワイルド』のデミ一座

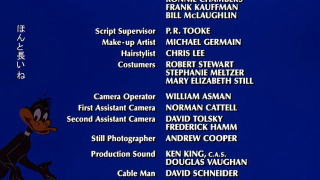

ジョナサン・デミの初期作品『サムシング・ワイルド』('86)を観たら、『羊たちの沈黙』の端役陣が大挙して出ていた。

これ以降常連となるジム・ロッシュ(左)。主人公のジェフ・ダニエルズがヒロインとモーテルで一夜を過ごした翌朝、何の脈絡もなくやって来て二日酔いの薬を渡し、ヘンな格言を授けて去っていく。その名も「MOTEL

PHILOSOPHER」。

ちなみにジェフ・ダニエルズは近年はTVシリーズ『ニュースルーム』の主演で知られる。ヒロイン役はいつも通りおっぱいほり出してるメラニー・グリフィス。

『羊たちの沈黙』では検死官役だったケネス・ウット。プロデューサーが本業で、『サムシング・ワイルド』『羊たちの沈黙』の製作にも名を連ねている。

レクター博士の貸倉庫のオーナー、ライプ・レンスキ。調べて初めて知ったが、91年に死去しており『羊たちの沈黙』が遺作となった。なお、彼の「肉体労働が嫌いな」運転手を演じたジョージ・シュワルツも一座の一人。どうでもいい役なのに強引にワンカット映るのはたぶんそのため。

中古車のセールスマンを演じたこの人。誰あろう、変態映画の帝王ジョン・ウォーターズである。前掲のクレジット、下から3番目。

『羊たちの沈黙』で大ブレイクしたジョナサン・デミだが、80年代は軽い犯罪コメディが多かった。『羊たちの沈黙』でジョディ・フォスター、アンソニー・ホプキンスといった大スターを主演に招いたわけだが、もともとロジャー・コーマンの門下生でもあり、現場は自主映画のノリに近かったのではないかと想像される。

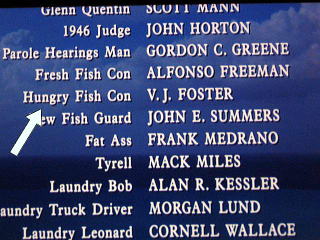

『ショーシャンクの空に』。

「腹ぺこの新入り」とは、アンディが収監された日、所長に向かって「めしの時間は?」と余計なことを聞いて看守に殴られる人。

ちなみにその下の「Fat Ass」というのは、初日に看守長に殴り殺される人。ただでさえ酷い役柄なのにこの役名、浮かばれないにもほどがある。ところがどっこい、演じたフランク・メドラノは現在も貴重なバイプレイヤーとして活動を続けている。

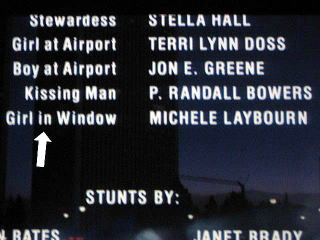

『ダイ・ハード』より。

「窓の中の女」って一体誰だよ!と言うとこの人。

時間で言うと25分ころ。危うく人質になるのを逃れたマクレーンが、工事中の上階から電話をかけようとするがつながらない。窓外を見ると隣のビルでは、女がのんきに電話をかけている-という場面。不要なカットのようにも思えるが、そこは隙のない『ダイ・ハード』。マクレーンの焦燥を観客に印象づけると同時に、「隣のビルでは電話が使える」→「このビルだけ切断されている」→「周到な計画的犯行」とマクレーンが気づく、という伏線の一部でもある。『ダイ・ハード』に関しては一家言ある私だが、これは今回初めて気がついた。

演じたミッシェル・レイボーンは映画4本に出演しただけで消えている。このあと『ハーレーダビッドソン&マルボロマン』に出てしまったのが運の尽きというか。

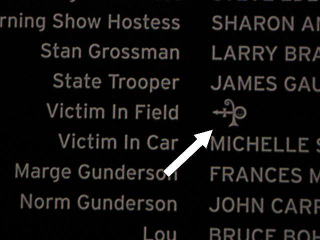

やや趣旨がそれるが、『ファーゴ』より。

「Victim in Field」というのは、ハイウェイパトロールが殺される場面を偶然目撃してしまったために射殺される気の毒な通行人のことであるが、演じているのは・・・・・・え、プリンス!?

と思いきや、実は美術スタッフの一人でJ・トッド・アンダーソンという人物。このマークもよくよく見るとプリンスのものとは違う。プリンスがミネアポリス出身だから、というジョークなのだとか。

私事ながら私の両親は邦画黄金期の昭和30年代に青春を過ごしているだけあって、実家はみな映画好きだった。その実家では、

「エンドクレジットの途中で席を立つ客ってやだね。余韻が台無し。5分くらいがまんすればいいのに」

「だいたい最近の映画はクレジットが長すぎるんだよ。昔はエンドマークが出てすぐ終わったもんだ」

という会話がたびたび交わされていた。

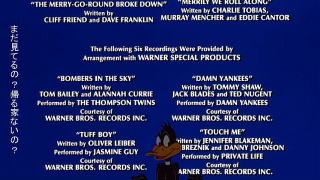

私見だが、クレジットがやたら長くなるのは1980年前後からのようである。何か理由があるのだろうと思うが、詳しく調べたことはない。もともとエンドロールは、観客が時間差で退場するよう誘導して混雑を緩和する役があると言うから、すぐ席を立ってもまあいいのだが、私は、スタッフへの礼儀としてエンドクレジットは最後まで見る主義だ。

が、『グレムリン2』にはこういうセルフツッコミがある。

余計なお世話だ。

なお、最近はすぐ席を立つ客はまだマシだと思うようになった。

昨今は、その場でしゃべり出す奴とかツイッター始める奴がいるのである。

ついでに言うと、不思議と声のでかい奴ほど話がつまらない。

|

![]()

![]()