| トップ 野呂幸司さんへ 母校と同窓会と私 | |||||||||||||||||

母校と同窓会と私 №2 母校と同窓会と私 №2母校があったから、仲間があった! 小西康雄・関東青雲同窓会相談役 (市高2回生昭和25回生卒) |

|||||||||||||||||

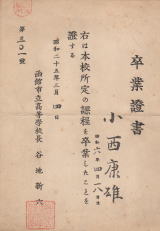

「母校そのものについては何もないけれど、やっぱり同期の仲間と会うのが一番楽しいよ。何の遠慮もいらないからね。でも、母校があったから、仲間があったんだ」というのは、市高2回生(昭和25年卒)の小西康雄さん(=現在の写真=)だ。昨年、東京での同期会には10数名が参加したという。 「母校そのものについては何もないけれど、やっぱり同期の仲間と会うのが一番楽しいよ。何の遠慮もいらないからね。でも、母校があったから、仲間があったんだ」というのは、市高2回生(昭和25年卒)の小西康雄さん(=現在の写真=)だ。昨年、東京での同期会には10数名が参加したという。昭和23年、教育基本法に基づく6.3.3.4制が実施され、本校の前身であった函館市立中学校は市立高等学校として再発足する。だが、男女共学の函館東高誕生までの僅か2年間でしかなかった。市高生は、昭和24年卒1回生138人、2回生194人、合計332人。 「23年新制高校発足するやいち早く文化系クラブも俄かに台頭、新聞部活動同好者集いは細々ながら存在せしとは云え、25年7月1日付「青雲時報」創刊号をもつて事実上の嚆矢と云うべきか」と「青雲時報縮刷版発行」に井上幸夫・東高校長は寄稿している。 「本校生徒会の歴史は、この(市高)時期に確立された。第一期生自治会会長となった野本義秀君は、自治会活動を通じて民主主義の精神と態度を学びとる必要性を強調している。そしてこのためにはHR活動の確立が急務であることを述べている。こうして、本校の自治活動の第一歩が始まった」。 「青雲時報縮刷版」 『自治活動の萌芽 24年4月~25年3月』より ■ 市高入学までの長い道程  「ぼくの生まれは函館市豊川町。戦争中昭和17年から23年まで、石川県能登半島に弟と一緒に母親方の家に疎開していたわけ。そこで、百姓の仕事や木こりなど何でもやったね。両親は満州に行って、家族はばらばらになった。戦後昭和23年、高等学校になって、函館に戻った」 「ぼくの生まれは函館市豊川町。戦争中昭和17年から23年まで、石川県能登半島に弟と一緒に母親方の家に疎開していたわけ。そこで、百姓の仕事や木こりなど何でもやったね。両親は満州に行って、家族はばらばらになった。戦後昭和23年、高等学校になって、函館に戻った」「石川県から函館まで1週間も汽車でかかった。汽車は途中までしか行かないんだよ。汽車が止まって旅館に宿泊する。でも、米を持ってなければ、飯を食わしてくれなかった。当時は米を必ず背負っていったね。弟と一緒の旅で、何回も行っては止まり、次でも止まりという具合だった」。 左は疎開する前に撮影した兄弟4人の写真。右端が康雄さん。 ■ 市高時代の思い出  「市高時代の思い出ね・・・・・・」「当時、制服もなくて、古着屋に行って、“安くて出来るだけ高校生に合ったもの”を手に入れ着ていたよ。古着屋なんか知っているかね。(函館駅前の)棒二森屋の向かい側辺りにあったなあ。そこでイカ釣りのアルバイトで買った、軍隊のズボンをはいていたよ」。 「市高時代の思い出ね・・・・・・」「当時、制服もなくて、古着屋に行って、“安くて出来るだけ高校生に合ったもの”を手に入れ着ていたよ。古着屋なんか知っているかね。(函館駅前の)棒二森屋の向かい側辺りにあったなあ。そこでイカ釣りのアルバイトで買った、軍隊のズボンをはいていたよ」。「運動会の後に、仮装行列をしたね。小山と(尾崎紅葉著『金色夜叉』からの)“寛一・お宮”の仮装をやったよ。学校の運動場をひと廻りしたくらいかなあ」。 「男子校で、いろけがなかったなあ。冗談で『後1年落第していれば、女の子と一緒に勉強できた』と言ったこともあったかもしれないね。女の子と目を合わせることも、度胸がいた時代だからね」。 「親が(男女交際に)うるさかった。女の子の方にね。そんな中、大沼の旅館のせがれが高校生の時に遺愛女高の子と付き合って、後で結婚した。なかなか大変なことで、うらやましくひとつの話題になったね」。 「当時は学校を追い出されるように卒業したね。卒業証書(=右写真=)はハガキより少し大きいくらいだったなあ」。 「新制大学への進学活発 新制度下発の新制大学入学試験は、6月初旬、一せいに実施されたが、今年度卒業の高校受験生初陣の敢闘はめざましく、7月14日現在の各校の合格者は左の通りである。 受験者数 80名 合格者 69名 (北大16名、学芸大15名他)」因みに前述のとおり、卒業生は138人であった。 昭和24年7月18日付函館市立高等学校学芸部発行『「青雲時報』」第2号より ■ 関東地区青雲同窓会の思い出  市高2回生の同期会は昭和35~6年頃から東京で行われていた。 市高2回生の同期会は昭和35~6年頃から東京で行われていた。昭和57、8年頃、銀座のスタンドバーで何人かが集まって同期会をやっていた。 中村さんという市中の先輩が来て、話があった。 「当時、中村さんがどういう人がまったく知らなかった。『お願いがある。我々市中、あなたがた市高、東高とそれぞれが同窓会を開いているが、これを一本化するように動いてくれないか』という話があったわけ。我々の代表でリーダーは渡辺宏司。彼が『小西、やれよ』と言うんだ。中村会長の前でいきなり言われたから、『しょうがない。やるべ』ということで始まったよ」。 東高の誰に会えばいいかと聞き、その後、市高を代表して小西さんが東高の3人と池袋で会合を開く。統合を懸念する声や「難しい感情的なものもあった」が、「時間をかけて合うことにしょう」ということになった。そうこうして何度も会合し、ついに昭和60年に設立総会が開かれる運びとなった。その時、小西さんは司会、議長を務め役員を選出し、関東地区青雲同窓会の初代副会長となる。 「市中、市高、東高とともに青雲台という同じ校舎で学び青雲の志というものがあったから、こうしてまとまったものだ」 「役員会で相談して、中村さんに会長になってもらった。この会は最初からびんぼう会だったから、『次の同窓会で金が集まってから返しますから』と言って30万、50万円と中村会長から借りたことも何回か続いたよ」。 「我々も一生懸命やったが、そういうことがあったから長続きしたと思うよ」。 「やっぱり後輩には、青雲同窓会をよくしてもらいたい。途切れないようにして欲しい」と小西さんは約1時間半のインタビューの最後を締めくくって語った。 2008.8.9 東京都小西宅にて、インタビュー・文責:管理人 |

|||||||||||||||||

| ☆小西康雄さんのプロフィール☆ 昭和6年4月15日函館市生まれ。5男2女の3男。昭和25年3月、函館市立高を卒業後、上京して東京築地の魚河岸に丁稚奉公に出る。昭和36年、小西商店をオープン、昭和38年、小西水産として法人化した。その後、啓春水産を立ち上げるが、昨年平成19年に会社を閉じ引退した。現在、77歳。 |

|||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||