| トップ 青雲時報100号記念へ 東高あの時ある頃 | |||

| 生 徒 会 誌 「ひんがし」 の 危 機 | |||

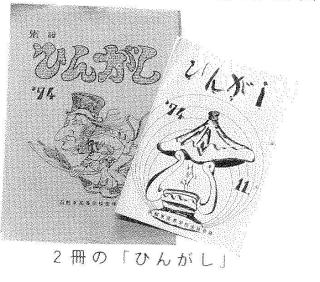

| 1973(昭和48)卒の3年生は函館東高の制服自由化を阻止した。同年、「にっくき3年生」が卒業後、新3年生、2年生等が制服を廃止した。その2年生が廃刊に傾いた生徒会誌「ひんがし」を救ったのである。 1994年(平成6年)の「ひんがし」№30を追加 |

|||

| ☆《昭和50(1975)年の》)生徒総会☆ | |||

昭和48年末のオイル・ショックは、列島改造に沸いていた日本経済にとって大打撃だった。そして激しいインフレによる狂乱物価意は、生徒会会計にも打撃を与えた。時に紙の値上がりがひどく、生徒会雑誌『ひんがし』を前年同様の体裁で発行するのは予算内では無理となった。結局、紙質を落とし、ページ数を1割削除して何とか発行することができたのであった。 昭和48年末のオイル・ショックは、列島改造に沸いていた日本経済にとって大打撃だった。そして激しいインフレによる狂乱物価意は、生徒会会計にも打撃を与えた。時に紙の値上がりがひどく、生徒会雑誌『ひんがし』を前年同様の体裁で発行するのは予算内では無理となった。結局、紙質を落とし、ページ数を1割削除して何とか発行することができたのであった。昭和49年の生徒会予算編成にあたり値上げも考えたが、この物価高騰がどこで止まるのか見当がつがず、『ひんがし』発行を中止という方針で予算を編成し、その浮いた分をカバーした。それでも物価はどんどん上がるので、実質の予算は大幅削減であった。 このままの生徒会会費(月200円)では翌年以降の生徒会活動はとてもできないということから、昭和49年度の生徒会は会費の値上げの検討に入った。物価指数や他校の状況などの資料から5割アップの月額300円というのが原案だった。しかし5割値上げをしても『ひんがし』の発行は望めず、紆余曲折はあったが、廃刊という方針で提案することになった。(4、5年前から『ひんがし』の内容のマンネリ化による存在意義が問われてもいた)  昭和50年1月、「生徒会会費値上げ」に関する臨時生徒総会が開かれ、活発な議論がなされる中、「値上げをしても『ひんがし』が発行できないのはおかしい」、「『ひんがし』の存在意義は生徒会のためではなく、我々の東高で生きていた記録としての意義があるのだ」、「100円値上げでも『ひんがし』が発行できないのなら、値上げ幅をもっと上げても発行すべきだ」などという意見が3年生から出て、「生徒会費月額350円、但しその内50円は『ひんがし』発行のための予算とする」という対案が出され、採決の結果対案が賛成多数で可決された。 昭和50年1月、「生徒会会費値上げ」に関する臨時生徒総会が開かれ、活発な議論がなされる中、「値上げをしても『ひんがし』が発行できないのはおかしい」、「『ひんがし』の存在意義は生徒会のためではなく、我々の東高で生きていた記録としての意義があるのだ」、「100円値上げでも『ひんがし』が発行できないのなら、値上げ幅をもっと上げても発行すべきだ」などという意見が3年生から出て、「生徒会費月額350円、但しその内50円は『ひんがし』発行のための予算とする」という対案が出され、採決の結果対案が賛成多数で可決された。この議論により全校生徒にも『ひんがし』の持つ意義が理解され、急遽生徒会編集による『ひんがし』11号(活版20ページ、内容は年間の記録と3年生の「おらが家)が予備費で発行されたのである。一方、2年生の有志から「1、2年生も『おらが家』を作ろう」という呼び掛けがなされ、生徒議会に議題として提出され、賛成多数で可決され、手製のザラ紙による『別紙ひんがし』が発行されたのである。 菅原 善直 50年誌「思い出の記」より 写真:昭和48年当時の菅原先生 |

|||

| ☆“ひんがし”と命名 生徒会誌 発行は来年2月☆ | |||

| 現在、生徒会では初の生徒会誌の編集が進められている。会誌の名前は「ひんがし」。生徒間から募集した中からつけられたもので伝統を持っている東高には最適の古風な名前である。会誌編集は前役員会が昨年発足した時からの公約であり、最終的には全校生徒から回収されたアンケートの8割が会誌発行を望んでいたことで決定。具体的な活動は7月13日の第1回編集委員会の内容討議から始まり、現在は編集課程で最も重要かつ忙しい時期に入っている。しかし議会において活動内容が全校生徒に浸透していないという点を指摘されたように我々に明示されたことがなかった。今後このようなことがないように我々全員で作る生徒会誌を編集して欲しいものである。主な内容は、生徒会関係、各H・R、クラブ、研究発表、文芸など。発行は来年2月頃である。前会員の思い出となるような会誌が出来るように我々も関心を持って積極的な協力を示そう。 昭和39年12月22日「青雲時報」第65号 |

|||

| ☆盛り上がりみせた総会―生徒会費150円アップ 臨時生徒総会☆ | |||

| 去る1月27日、本校第1体育館において臨時生徒総会が開かれた。 議題は「生徒会費の値上がりについて」である。審議は会議時間の90分が延長され、そのなかで新たに動機の出た「値上げ額50円アップ」の修正案が賛成過半数のため、可決された。・・・・・・・ この質疑応答は、初め「300円になった理由」の質問から、「予算不足で中止になった“ひんがし”はどうなるのか」そして「値上げするなら“ひんがし”もつくるべきだ。そのためにはもっと値上げしてもよい」と進み動議とされた。・・・・・その後動議とされた「“ひんがし”編集のための値上げアップ」について値上げ案がいろいろと検討され、結果的には350円という線が出された。 昭和50年3月10日発行青雲時報第95号 |

|||

| 「ひんがし」の危機のブログもご覧ください。 | |||

| ☆「ひんがし」の思い☆ | |||

「あなたはこの“ひんがし”をくだらないといいますか、もしそう思いでしたから、今は見なくて結構です。ただ長く保存しておいてください。いつかかならず深い郷愁と共にこの“ひんがし”を読んでくださいることを私どもは望むのです。 「あなたはこの“ひんがし”をくだらないといいますか、もしそう思いでしたから、今は見なくて結構です。ただ長く保存しておいてください。いつかかならず深い郷愁と共にこの“ひんがし”を読んでくださいることを私どもは望むのです。短いです。高校生活が。数えきれないほどの思い出があります。それが「入学」から「卒業」。この3年間。私たちも、あなたも、これから、人間を学びます。その緊張した場から、ふっとぬけ出したくなったときこの“ひんがし”はあなたに、ささやかなやすらぎをあたえることを私たちは望んでいます」―生徒会雑誌「ひんがし」7号の編集後記の一節。 3冊のひんがしをお借りした。くだらないこと、すばらしいこと、苦しかったこと、が記載されてます。人生のほんの3年間の歴史が一人一人の人生に少なからずとも影響しているのではないでしょうか。3冊しか入手してないので、かなり偏っていますが、その一片を抜粋して紹介しました。あえて本名を明記。管理人のように1冊も持っていない人には、深い郷愁を覚えるに違いありません。 ある読者からこんなメールをもらった。 「 寛容な歓迎、ありがとうございます。 私は、3年の1学期に、周囲の方々の引き止めにも関わらず、自らの意思で学校を去りました。 あの時の自分の判断は、何も後悔してはおりませんが、ただ今となっては、感謝の気持ちと言いますか、何かお返しできる事はないかと思うようになりました。 自分の子供達も学校に行くようになり、自分の事を中心に考えるのではなく、このような教育現場に対しても、貢献もしくは、発言の場を得る事が、一つの責任であるようにも思えます。」 その彼の一言も「ひんがし」にあるでしょうか? 「おらが家」(一人一言・クラス紹介・惜別の辞)には、全校全員の名前と一言が記載されています。 生徒雑誌「ひんがし」は東高の歴史のひとコマになるでしょう。 2008.1.1 管理人 *写真はひんがし創刊号 |

|||

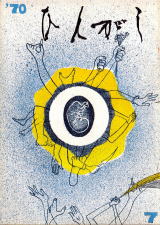

| ひんがし7号 1971年3月10日発行(100頁) | |||

特集 多様化をめく゜って 特集 多様化をめく゜って考えようHR ☆役員選挙のひとこま―旧役員のぼやき 3年 竹内貴恵子 “生徒会? あってもなくても同じでしょ。第一仕事なんてやっているの?”“悪徳教師(センセイゴメンナサイ)の傀儡となるのはごめんだ!”なんて息巻くひとたちがきまって出没する。・・・・・・ 立会い演説会の熱のこもった質疑応答もありました。あの高いステージの上で、足がガクガク震え、どもりながらも一生懸命自己主張した人たち。そんな人たちの意見に熱心に聴き入った1400余名の東高生。・・・・ “生徒会・・・・必要性は特に感じないけれどもなくなったらやっぱり困るみたい・・・・・”そんな意見が多いようです。・・・・・ オレダヂノシガシコウヲ、オレダヂデツクリカエテイグベヤ!  ☆惜別の辞 ☆惜別の辞40年卒 誉田 晴夫 3年生のみなさん、卒業おめでとう。そういえばぼくも大学を卒業するんだっけ。妙な気持ちだ。この「ひんがし」はぼくが高一の時、第1号を発行したんだから....オレもトシとったなあ! なんだか今こうして高校時代を思い出してみると、とても楽しいときだったように思います。自分勝手な世界を作り上げ、その世界から世間を見回していたようです。卒業してその世界がこわれ始めてから物の大きさ、柔軟さを感じました。いろいろな人間が、いろいろな生活(そう、まさに生活)をしてます。 ☆1年を振り返って ひんがし行事担当者 「行事=努力+楽しさ」と誰かが言った。簡単に言えばそうだろう。その行事の分身である「楽しさ」が現在、浮き上がっているのである。この1年の行事を顧みても、それらに関係する仕事をしたものは、ほんんど、同じような感想を述べている。「楽しさのみの行事、ショー的行事、一部のものだけの行事」、それは例年通りであり、いわゆるマンネリ化へとつながっている。そしてその原因は一般生徒、一人一人の自覚不足とされているのだ。 私はそう聞くたびに、やっばりかという深い絶望感と、本当にそうなのだろうかという疑問が交錯した。 ・・・・・・・ 最後にこの1年、いろいろあったが全体的にみると、一般生徒がやや自主性に欠けているのに対し、職員の活発な、行事参加が少々気になった。 |

|||

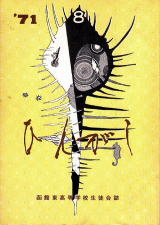

| ☆ひんがし8号 1972年3月10日発行(100頁)☆ | |||

特集 風潮を追って 自己の存在をみつめて 特集 風潮を追って 自己の存在をみつめて☆三無主義と私 昭和45年卒業生 西谷 久美子 ・・・・でも、現実に私のまわりにも三無主義と思われるような人はいました。HRの時間など、話し合いに参加せず、机の上に本を広げていたり、友達と世間話しに興じていたり等々。しかしHRはまだ良い方です。生徒会となったらもっと極端です。運営しているのは役員とごく一部。・・・・・ とにかく行動することによって自分から三無主義という言葉を除こうとしていたのです。そして逆にそういう事をしない人に対して三無主義という言葉をさせていたのです。 しかし、就職して2年たった今、高校時代とは違う自分に気がつくのです。あの時、若い人は若い人なりの行動があってもいいと思っていた「若い」という事が、以前のように躍動的な響きではなく、未熟、無知という響きではね返ってくるのです。社会という大きな組織に入って行けば行くほど、自分という人間の薄さを知り、その複雑な機構を知れば知るほど身動きできなくなってくるのだす。  私は思いました。若いというエネルギーだけでは乗り越えられないものが社会であり、その前で地団太を踏んでいるのが今の自分ではないかと。そして、そういう自分に抵抗を感じながらも、やはりどうにもできない自分に気がつくのです。・・・・・・ 私は思いました。若いというエネルギーだけでは乗り越えられないものが社会であり、その前で地団太を踏んでいるのが今の自分ではないかと。そして、そういう自分に抵抗を感じながらも、やはりどうにもできない自分に気がつくのです。・・・・・・最後に、こんなことを言っている私自身、社会の波に流されている三無主義的な人間かも知れません。ただいいわれではなく、常に自分をみつめ、何かを考え、何かをつかもうとしている人間でありたいものと思っています。 *70年代、「三無主義」という言葉があった。「無気力・無関心・無責任」の三つを表した言葉。 ☆編集後記 うれしいニュースを聞いた。札幌オリンピックで日の丸が3本あがったということを。・・・・・・・ これまで書いてきたことを、ひんがし8号に編集し、製本になる。そして味気のない卒業式を終えた卒業生にまず手渡される。次に終業式に在校生に渡される。そこでようやく我々の仕事も完全に終わる。・・・・ ともかく多額の費用と手間とをかけ、(手間は我々ですのでかまいませんが)できあがりました。先生たちが作れば上手にいくでしょうけど、生徒が始めから全てを生徒の手で作りあげるというところが、ひんがしの意義あるところのひとつではないでしょうか。 そして好きなように作らせて頂いた一冊の本に、協力して下さったあらゆる人々に感謝して、ここに思い出の本となることを望みながら、ひんがし8号を無事完成を見ます。 |

|||

| ☆ひんがし9号 1973..3発行(100頁)☆ | |||

特集 「愛と生」 特集 「愛と生」座談会「愛と性」を語る ☆性教育に思う 1年 牧野 忠 来年度から性教育が行われるそうであるが、はっきり言って「いまさら」という感じがする。 私たちは、今日まで週刊誌・テレビ等マスコミから色々な性に関して知識を得てきた。しかし、その知識は正しくないマスコミの興味本位に書かれた記事から得たものが大部分である。だから、本当に正しい性教育が必要なのかもしれない。しかし、街には性がはんらんしている現在、興味本位じゃなく真剣に学問として性教育の授業を受けられる生徒が何人いるだろうか。・・・・・ 本当に私たちに性教育が必要なのだろうか。私はたしかに必要だとおもうが、学校側の姿勢が問題だと思う。今までのような教育のしかたではいけないと思う。人間教育の一環として、教師という立場をはなれた生徒と同等の立場となって、ひとりの人間対人間という気持ちで性教育をすべきである。また、高校生においても性がタブーでない現在、正しい避妊法を教えるべきだと思う。とにかく、学校がどんな性教育をしてくれるか楽しみであるし、期待している。東高の先生方だったら期待に反しない十分な性教育をしてくれると私は信じたい。 ☆「おらが家」より  3年B組担任 天野 暉彦 3年B組担任 天野 暉彦審議結果はどうあれ、先日の服装自由化に関する生徒総会には、いささか感銘させられました。 表面的には3年生と2.1年生の感情的対立のていをしていましたが、生徒同志の赤裸々なぶつかり合い、おたがいに燃焼し、そこからより高次なものをめざして向上発展を願うといった真剣な熱気が感じられ、改めて本校生徒の良さを認識されられました。 くたばれ! 三無主義です。卒業後も「する」理論でがんばるよう期待します。 →イラスト ひんがし9号より天野先生  ☆編集後記 ☆編集後記............ 我々委員は、この本を作ったことが我々の思い出の1ページを飾るにふさわしいということを知っている。委員だけではない、寄稿してくださった方々もそうだと思う。ましてや、生徒みんながそうだ。思い出となるための雑誌がこの本だ、ということも忘れてはならないことと思う。そういう意味で、生徒の寄稿が年々減っていく傾向にあるこの本の編集も、いきづまりを感じる。さらには生徒の無関心にもあきれている。そして、生徒の無関心を取り除くことができないうちに終わろうとしているこの9号は、駄作といわねばならないかもしれない。今後の課題は、生徒の関心をどう引き出すかにあると思う。 |

|||

| ☆ひんがし30号 1994年3月発行(142頁) | |||

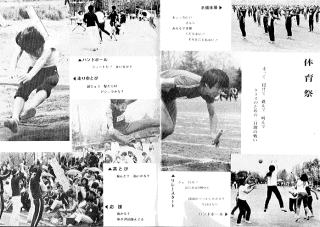

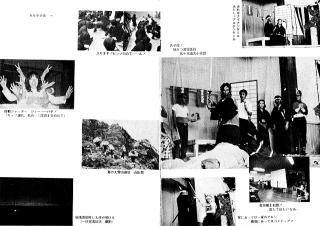

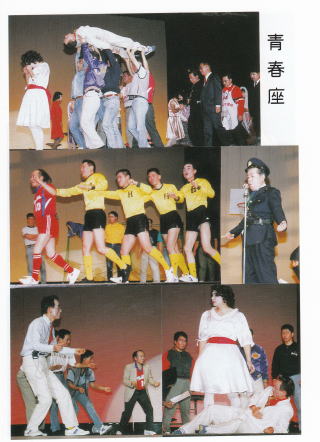

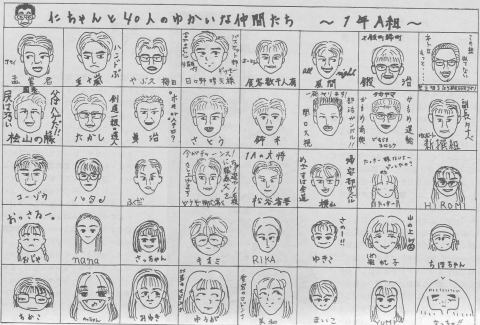

□前会長より □前会長より『東高ペレトロイカ』と言って意欲に燃えていたのは2年前。しかし、現実に生徒会の仕事が始まるとそれどころではなかった。各イベントに追いまわされ、せいぜい前年どうりイベント内部で細部を変えれば充分、前年どうりイベントをこなそうとしても、たりないくらい。それに、学業をくっつけると、バカな俺には務まらないという事を身にしみて感じた。が、見返りの大きいことも確かで、友人、先輩は名前を覚えきれないくらい増える。もちろん本人の人徳が大きいけれど。・・・・・・ だからって悪い事ばりかじゃない、友人や先輩が増えるばかりじゃくなく、授業中公欠で抜け出せたり。青雲祭のオコボレもしっかり。先輩におごってもらったりと。それに将来どっかのイベント会社とか、会社の中のイベント課、こういうところに勤めたいなら、絶対にやるべきで、函館冬フェスティバルに相当するくらいの充実感は味わえるでしょう。 3-C 古田 泰久 □生徒会長 1994年2月4日、予餞会が終わり、ついでに実力テストも終わってやっと一段落ちついたのだが、自分はこれを一晩で仕上げなければならなくなった。「ひんがし」編集者は鬼の顔だ。だから、というのもなんだれど文才無き自分の文面のまざさは御容赦いただきたい。生徒会長のあるべき姿の正反対のような男であるが、予餞会という行事を通して、やっと自分のやらねばいけないことがみえてきた。 それは「伝える」ことだ。それらを創ったのは大昔の先輩達で、当然僕たちじゃない。先輩達は人から人へ伝えることで東高の財産を増やしていった。その中で新しいものも生まれたし、消えていったものもある。現状をみてみるとどうだろう。僕たちは満足して伝えることも忘れようとしている。浪費し始めている。それはとめねばいかん。自分はその手伝いをすることがではれば、とは考えているのたがが、・・・・。 2-G 高田 大輔 「ひんがし」創刊30周年記念 特集 ひんがし 辞典  ●あんどん【行燈】 青雲祭において、全精力をかけて作り、全精力をかけて担ぎ、自分が東高生であることを認識するのは使用される。 ●あんどん【行燈】 青雲祭において、全精力をかけて作り、全精力をかけて担ぎ、自分が東高生であることを認識するのは使用される。●がくしょく【学食】 これも市立として東高の持つ特権的施設。精養軒が運営。定時制を持つ道立高以外にはない。ちなみに昨年のひんがしの特集では人気メニューは一位がランチ、二位ラーメン、三位がカレーライスでした。コップで席取りをしている悪しき習慣がある。 ●かんきょうだい【函教大】北海道教育大学函館高の称号。石を投げれば東高出身者にぶつかるといわれている。近くにウエディングドレスのショールームがある。これは何か意味があるのか? ●はなび【花火】 青雲祭の前夜祭で最後に打ち上げられる。学校付近の住民が楽しみにしているらしい。予算は30万円。花火屋でかなりサービスしているとのこと。 ●ひんがしかいかん【ひんがし会館】 1977年(17年前)に立てられた合宿所。道立高にはない東高ならでの設備で、一度は泊まりたい(1泊百円)。毎年多くの運動部が合宿をする。去年、テニス部の顧問の先生がシャワーを使っていて、中から開かなくなり、裸で閉じ込められ、助けをよぼうにも女子部員しかいなく、相当困ったらしい。大きい声では言えないが7号室は出る、という噂がある。 ●ひんがし【ひんがし】 ①ひんがしの雅言 ②函館東高等学校生徒会機関紙。年1回発行される。つまりこの本のこと。今年で創刊30年になる。これを読むと学校のこと、先生のことが詳しくわかっちゃう。でも作成者の苦労は誰もわかっちゃくれない。 ●よせんかい【予餞会】 3年生を送る会。吹奏楽部や下級生による寸劇や、先生方による青春座(左写真)など、他の学校にはないほど、充実した行事 □1-A 郡部生と市内生のハーモニー  『郡部』この言葉はまさにこのクラスに当てはまる。クラスの半数が郡部出身、下宿生である。郡部といわれるのは覚悟してきたがこのごろ電気が通ってないかとか言われてとてもショックだ。大成、熊石、芧部、愛宕、etc・・・・。もちろん、半分は市内生である。郡部生は各田舎の名誉を背負って東高に来たわけである。入学式最初にみたのは担任だった。カッパ? カエル? えっ? そのような成分の先生だった。その名の桜井仁先生である。?先生のおおらかな性格が各行事毎に好成績を残す第一の原因だ。余談だが山登り大好き男でちょっと鼻が高い。副担は宮原時男先生で数字を習っているが『さびして!点数の奴』と僕はいつもいじめられている。みなんのおじいちゃん的存在である。1Aというクラスは何か団結してやる時、すばらしい力を発揮します。3年間クラスメートはかわりませんが絶対このクラスには何かあるとおもいながら来年も一致団結してがんばる予定・・・・? 『郡部』この言葉はまさにこのクラスに当てはまる。クラスの半数が郡部出身、下宿生である。郡部といわれるのは覚悟してきたがこのごろ電気が通ってないかとか言われてとてもショックだ。大成、熊石、芧部、愛宕、etc・・・・。もちろん、半分は市内生である。郡部生は各田舎の名誉を背負って東高に来たわけである。入学式最初にみたのは担任だった。カッパ? カエル? えっ? そのような成分の先生だった。その名の桜井仁先生である。?先生のおおらかな性格が各行事毎に好成績を残す第一の原因だ。余談だが山登り大好き男でちょっと鼻が高い。副担は宮原時男先生で数字を習っているが『さびして!点数の奴』と僕はいつもいじめられている。みなんのおじいちゃん的存在である。1Aというクラスは何か団結してやる時、すばらしい力を発揮します。3年間クラスメートはかわりませんが絶対このクラスには何かあるとおもいながら来年も一致団結してがんばる予定・・・・?尾西 龍一 |

|||

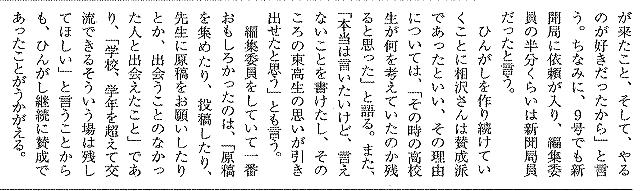

| ☆特集 ひんがしが伝えること、―生徒の手であげるもの―☆ 2000(平成12)年7月25日「青雲時報」より | |||

|

|||

|