| トップ 市中教員第1号の先生に辞任勧告?! | |||

| 函館市立高等学校の発足 | |||

1948(昭和23)年〜1949(昭和24)年 1948(昭和23)年〜1949(昭和24)年函館市立高の時代は戦後の混乱時わずか2年でしかない。 右の校章でさえ、函館東高「30年史」にも「50年誌」にもない。 「50年誌」には第一期 市中・市高時代とまとめて記述されているが、当ホームページは函館市立高も一つの時代であり、今なお同期会が開催されていることを考え、ひとつの項目として追加することにした。 「30年史」と1998(平成10)年12月発刊「青雲はんらん会50周年記念誌」からその発足当時の様子をここに紹介する。 尚、市高2回生小西康雄さんが「母校と同窓会と私」に当時の様子を語っている。 |

|||

昭和20年8月終戦となり、進駐軍当局による占領政策がおしすすめられ、教育の部分的改革が各方面にわたり指示されたが、本格的改革は日本国憲法・教育基本法・学校教育法の交付により開始された。昭和22年度4月、まったく新しい教育理念のもとに申請の中学校が全国一律に設置され発足された。この新教育制度は当然函館市立中学校にも影響を及ぼし、市立函館中学校の発展的解消が始った。即ち、昭和22年の第2年・第3年学年の生徒は、函館市立中学校併合中学校(新制)の生徒として取り扱われることになった。もちろんこの併合中学校は新制度切り替えのための移行措置であって、生徒も一般の新制中学校とは別に扱われた。 昭和20年8月終戦となり、進駐軍当局による占領政策がおしすすめられ、教育の部分的改革が各方面にわたり指示されたが、本格的改革は日本国憲法・教育基本法・学校教育法の交付により開始された。昭和22年度4月、まったく新しい教育理念のもとに申請の中学校が全国一律に設置され発足された。この新教育制度は当然函館市立中学校にも影響を及ぼし、市立函館中学校の発展的解消が始った。即ち、昭和22年の第2年・第3年学年の生徒は、函館市立中学校併合中学校(新制)の生徒として取り扱われることになった。もちろんこの併合中学校は新制度切り替えのための移行措置であって、生徒も一般の新制中学校とは別に扱われた。昭和22年度の函館市立中学校は、形式上からすると、 旧制 函館市立中学校 第4学年 5学級 281名 第5学年 5学級 258名 新設 函館市立中学校併設中学校 第2学年 5学級 317名 第3学年 5学級 302名 の複合的構成となり、さらにまた本校とは全く無関係ではあるが、市内学校施設の不足のため本校々舎の一部を借りて発足した函館市立柳町中学校の生徒が同居し過度期というもののまことに複雑な校内の状況であった。この重大な時期に、本校在住7年1ヶ月、開校以来数多くの大事業を達成された岡村威儀初代校長が、昭和22年5月1日付けで函館市立的場中学校(新制)校長として転出された。新制中学校発展を図るため、旧制中等学校長の大物をモデル的な新制中学校長に任命するという道の方針にそった人事である。・・・ 危ぶまれていた昭和23年度からの新制高等学校の発足も、政府関係者筋の決意により予定通り実施ときまり、新教育の第2段として昭和23年4月から全国的に新制高等学校がスタートをきることになった。 「30年史」より |

|||

| ☆函館の6年☆ | |||

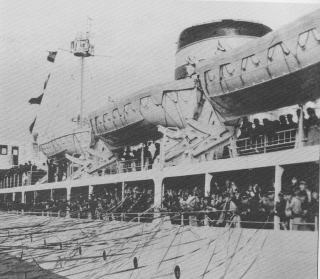

(市中、市高)6年間の函館を考えると夢の様な気がしてならない。卒業50年か、あれこれ思案とりあえば函館東高校50年誌を開いてみると昭和18年から23年は僅か2頁余だが、その中味は日本の歴史始まって以来の最大の変換期の真最中にあったと言うことが出来よう。まさに吾々の会の名が「はんらん会」と称するのも意義あるものと吾ながら感じている。 (市中、市高)6年間の函館を考えると夢の様な気がしてならない。卒業50年か、あれこれ思案とりあえば函館東高校50年誌を開いてみると昭和18年から23年は僅か2頁余だが、その中味は日本の歴史始まって以来の最大の変換期の真最中にあったと言うことが出来よう。まさに吾々の会の名が「はんらん会」と称するのも意義あるものと吾ながら感じている。田舎育ちの小坊主が、当時全道一の大都会に出ての下宿生活、何もかもが見新しく、西も東もわからない土地での中学生の生活が始まったのだから・・・新校舎での入学式には泥道の中を歩いた記憶が残っている。 今にして思えば、当時大東戦争は既に日本は敗戦への道を歩み始めていた中で入学から敗戦までの2年余は、日増に強化される戦時体制化の教育即、体力、精神力の強化であり軍事教練や勤労動員に駆り立てられた日々であったが、あの昭和20年8月15日、当時は私は東洋高圧砂川工場に動員中のこと、正午に重大放送があるので全員食堂に集合させられ聴いたのが玉音放送(注:実際の録音はクリック参照)であった。雑音が激しく何がなんやらさっぱり判らない僅かに聴き取れたのはポツダム宣言云々という処のみ、後でわかったのだが無条件降伏という事、日本が負けたという信じられないことが起ったことでした。 8月待つか9月末初めだったと思うが3ヶ月振りに帰函した函館駅から見た港や街は7月中旬の北海道空襲の惨状をまのあたりにして話に聞いていたが、空襲の激しさは港の中に林立する沈没した機帆船のマストのみの姿や、松風町角のビルを貫通したというロケット弾の跡等に驚くのみ、又下宿に帰ると機銃掃射で打込まれた機関砲の弾丸の実物には吃驚したことは今でも鮮明に覚えている。 それから戦後の混乱期の中での3年余は進駐軍が上陸し、初めてアメリカの文化に接するとともに食料難から始まった物不足とインフレの中での生活が始まった、幸い実家が農業をしていましたので、毎月1度は帰省し食料を運んでいたことや下宿先が顔の広い人でしたのでそれ程空腹を感ずることなく暮らせたのは幸いだったと思います。 戦中戦後の混乱でロクな勉強もしなかった事もあり学生改革ともぶつかり、あまり勉強もしませんでしたが資格だけは取っておこうと考え中学5年で吾々進学、就職した同期の人も多くいましたが新制高校の3年に進むこととし、無事昭和24年3月に函館市立高校第1回生として卒業出来て、6年間の函館生活に別れを告げたのであります。 天沼賢秀(東高1回生) 「青雲はらん会50周年記念誌」より *写真はアメリカ海軍の空爆で炎上する青函連絡船・第三青函丸。 *函館にも5,120人の進駐軍が上陸した。函館市史「アメリカ軍の上陸と駐屯施設」を参照。 |

|||

| ☆修学旅行の思い出☆ 思い出(雑感)より | |||

吾々の年代では、小学6年頃の修学旅行というものがなかった。せいぜい小生の卒業した当時の亀田村立亀田国民学校では「大沼遠足」で大満足というところだった。 吾々の年代では、小学6年頃の修学旅行というものがなかった。せいぜい小生の卒業した当時の亀田村立亀田国民学校では「大沼遠足」で大満足というところだった。そのせいか、小生の2年位まで上の子供達が連絡船で青森へ1泊の修学旅行をしていたのを羨ましく思っていたが、何分にも、その後ご存知の臨戦体制突入、とても修学旅行なんてものでなかったのは諸兄と同様のこと。 ところが、戦後の中5か新高3年の時だったろうか、なんでも卒業も割合間近になった頃、突如(小生の記憶だけに頼れば)、吾が同期生が青森方面への修学旅行か研修旅行ということになった。あの食料難がまだ続いていた時期に、どんな意図でそれが実行されたのか知る由もなかったが、今にして思えばそれが実行されたのか知る由もなかったが、今にして思えば教師連中の割と進歩派?が他校の実施していない行事を先取りしてたのではと思ったりしている。 急な話でもあり、まだ未体験の事でもあり、小生大いに食指が動いたものの、何分にも吾が家は貧乏の大家族で、食べるのもやっとという状況下では、遂にその事をお袋に申し出る事能わず、大事な学校行事に参加せず、不参加の連中だけで自習時間と相成った次第。それでも、その仲間はクラスで10名位はおったようで、割合あっけらかんとして、明るく、わいわいがやがやの時を過ごしたものだった。 そんな訳で、修学旅行というものを全く体験しないでこの世を終えそうなのが心残りといえばいえそうである。 だが、その修学旅行が終わったあと、記憶が不確かで申し訳ないのだが、参加した仲間の河替力君、岩崎俊幸君等から遠慮し勝ちに心遣いの言葉を何らかの小さな記念の品を頂いたことが嬉しく今なお大事なこととして思い出すことがある。 なお、修学旅行のことは、ついついお袋の生前に語ることはなかった。 上嶋康夫「青雲はらん会50周年記念誌」より |

|||

|

|||

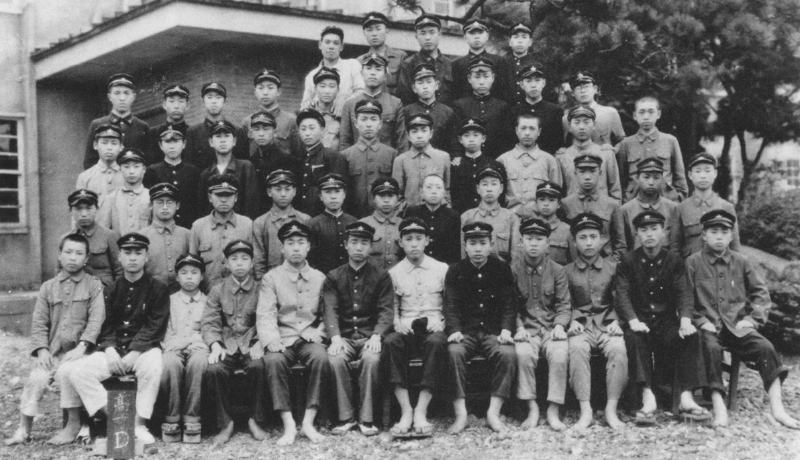

| 当時の上写真を見ると白い線の入った帽子を被っている。校章はこの項上にある写真と同じもののようだ。 30年史の座談会の中で、当時の帽子について次のように語られている。 ・土田 帽子に入った白線で「ワッパ中学」というあだ名がつけられた。私の場合丸帽だったんだけれど2年から戦闘帽になったのをおぼえている。 ・石田 帽子の色はカーキ色ですね。 ・土田 いや、黒いのもありましたよ。 ・三上 「ワッパ中学」というあだ名は僕ら市高1回の時にもありました。 ・司会 そのようなあだ名で皆さん何か思い出がございませんか。 ・土田 新設校の悲しさですかね。先輩もいないし、何とか函中(現中部)・函商などと競争していきたいと思い、いろいろな面で努力したものです。スポーツなどはむろん、学力の面でも木村君などをはじめとして市内の成績ランク上位をめざしたものです。 尚、土田さん石田さんは市中1回生、三上さんは市高1回生。 |

|||

| ☆「崩壊」そして「創造」☆ 体育科 本間 武秀先生 市高2回生 | |||

| 「僕は反対だ、要するにあの校舎は壊さないで欲しい」と誰かが言った。昨年(1978年)2月の市高2回生(東高の前身)のクラス会の席上である。実現不可能な言葉である、という事は列席する誰もが知っていた。しかしこの言葉がみんなの気持ちだ、という点で異論を称えるものはいなかった。 昭和19年4月念願かなってこの校舎に入学した私達は、それから昭和25年3月までの満6年間人生において最も変動多き充実した日々をこの校舎で過ごすことになる。入学した時は戦争の真最中で、軍国主義華やかなる時!教師のビンタ全盛時代!そして中学2年生の夏8月15日「終戦」を期して一変してデモクラシーへと移行するのである。終戦後幾日もたたないある日、忘れもしないあの事が起った。所は現在の1F、公民(今の社会)の時間、先生がいらっしゃっる前の生徒の会話。 A:゛おい、これからはダモクラシーだ」 B:「デモクラシーでなんだ?」 A:「よく解らねえが、バイザピーブル、フォーザピープル、トウザピーピルってんだ」。 B:「なんだそれ?」 A:「・・・・要するに先生は生徒をブッタゲネグなったんだど」 (そにへ先生入場) 生徒達は先程の安全保障があるから一向に静かにならない―途端にビンビンビン― 全員がビンタをとられた。先生が帰ってから、私達は国家体制の「崩壊」と「創造」をこんな形で体験し30年近く経た今日までも鮮烈な印象として脳裏に刻みつけ感慨に浸っている。 来年から校舎は感実にこわされ、その片端下から建築されて行くだろう。それは諸君等の校舎に関する「崩壊」と「創造」の断面である筈だ。それを後輩にどんな形で伝えるのだろう? 私はそれに重大な関心を持ちそして見つめて行きたいと考えている。 1979年3月10日発行生徒会誌「ひんがし」第15号より |

|||

|