| トップ 「部活動の歴史、文武両道の校風」へ | |||||||||||||||

| 東高の顔、行燈行列 | |||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||

| ブログで思い出を募集中。管理人の行燈行列の思い出を綴っています。 | |||||||||||||||

| ☆特集 東高生の思いをのせて― 今見つめ直す行燈行列☆ | |||||||||||||||

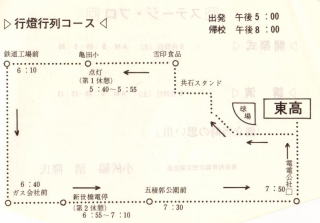

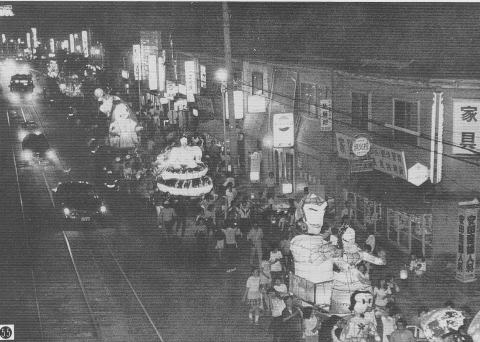

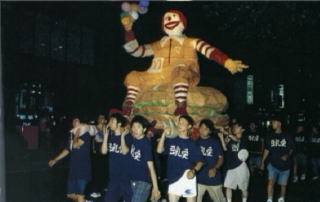

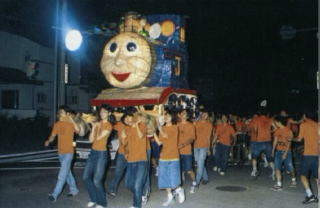

| ― 中部に負けないものを <行燈の初期> ― ●始まったきっかけ  昭和25年から43年にかけて、函館に高校は3つしかなかった。その内、2つは現在の東高校である旧函館市立中学校(市中)と、現在の中部高校である旧庁立函館中学校(クリックの歴史を参照)(函中)だった。 昭和25年から43年にかけて、函館に高校は3つしかなかった。その内、2つは現在の東高校である旧函館市立中学校(市中)と、現在の中部高校である旧庁立函館中学校(クリックの歴史を参照)(函中)だった。当時、函中の方が進学率がよく、市中に対して父兄からあまり良くは言われていなかった。 市中を含め、市中側の先生や生徒は、函中に負けないという気持ちがあった。 このような流れを見て、「ただ単に大学に何人入ったかで勝負するのではなく、生徒には何かもっと大切な物をつかませたい」という気持ちを先生方は持っていた。 『函中に負けないものを・・・』他の学校を視察に行ったりもした。そして札幌では、南が進学率が良く、北・西はあまり良くないという似たような状況だった。 どんな事をして、南よりも生徒を集めているのか。 それが行燈だった。札幌北高校では、今も行燈やねぶたを作っており、それに倣って、東でも行燈を作る計画がスタートした。 このように皆が集まり自分達の知恵を出し合って助け合い、仲良く良い物を作る事、高校は大学受験だけの場所ではないことを生徒に教えたかった先生の思いから、東高校行燈行列の歴史が始まるのだ。 管理人注:このように昭和31年(1956年)9月28日夕方、文化祭の前夜祭として第1回行燈行列(=左写真=)は始まる。しかし、当時の「青雲時報」には、昭和31年9月28日付第32号の「文化祭幕開く」にも次の同年11月1日第33号にも、行燈行列の記載はまったくない。 ●開始当初の警察の反応  交通整備面で行燈行列担当の先生は、警察との交渉は大変だったが、警察からの返事は「せっかくやるなら(交通整備する警官の)人は沢山出しますよ」とのことだった。 交通整備面で行燈行列担当の先生は、警察との交渉は大変だったが、警察からの返事は「せっかくやるなら(交通整備する警官の)人は沢山出しますよ」とのことだった。当時の警察の中には、東高出身の人が多かったからか「母校ですごい事をやるということで、色々やってくれたのだと思う」と(行燈を立ち上げた一人)斉藤幹雄先生は話している。 斉藤先生は当時の思い出をこう語っている。「だいぶ悪い事をして警察にお世話になった生徒が、第1回目の行燈行列の時交通を全部止めて東高生の生徒を無条件で通してくれたのを見て『警察もたまには良い事するんだと思った』と言っていた思い出がある(笑い)」 当時、行燈が大きな行事であった為「警察の中には、一つ大きな行事の警備を警察でやったという事で良かった、というのもあるのではないかなあ」と斉藤先生は言う。 俵先生は「警察も含め、多くの市民に支えられずってやってこられたというのはあると思う」と語っている。 (右は第21回青雲文化祭(昭和45年8月28日〜31日)冊子から) ●初期の行燈の構造  第1回の行燈の光は「ろうそく」だった。女子は、行燈行列の際、大きなろうそくを2ケース程持っていき、途中で交換しながら歩いていた。行燈の基準は教室の戸から出る大きさである。 第1回の行燈の光は「ろうそく」だった。女子は、行燈行列の際、大きなろうそくを2ケース程持っていき、途中で交換しながら歩いていた。行燈の基準は教室の戸から出る大きさである。第2回目から、行燈の中身がろうそくでは映えなかったり、燃えたところもあり、危険という話になりバッテリーに変更された。そのバッテリーは、リヤカーを引くだけでは面白くない為、行燈の中にバッテリーを入れて担ぐことになった。 そして、2・3回目位から製作に対して余裕も見え始め、見栄えを意識するところが多くなってきた。 例えば万華鏡を分解して構造を調べ、『回り灯籠』を作るクラス。図面を考える人々は、放課後話合いをしていた。試行錯誤を繰返した結果「溝を掘って、パチンコ玉を溝に入れてよりスムーズに廻るようにしよう」ということに。 斉藤先生は「多かれ少なかれ、どのクラスでも様々な話し合い、試行錯誤を重ねていた」と語っている。 ●大きな転機に 行燈をやろうという話がでて、当時の先生方は「先生も経験が無いこと。それでも東高の先生方の特色としてこういう試みをやってみよう」と生徒会に話がもちかけた。生徒会も「ぜひやりたい」と賛同し、行燈プロジェクトが動き出した。 どのうなにしたらよいか先生方は他校に視察に行き良い所を持ち帰り、生徒会と話し合いを重ね、準備が進められた。しかし、生徒の中には「勉強が進まないからやりたくない」という人やさぼる人もいた。生徒会は行燈をやる事で自分達にどれだけプラスになるかという話をしていった。クラスとしてみなんの気持ちを高めるため、とにかく対話を重ねた。これをやった事が学校として大きな転機となった。  行燈がおわり、受験が近づいてきた頃の放課後、掃除中の事。既に就職が決まった人が受験を控えている人に「掃除くらい俺たちがやるから帰って勉強しろよ」という気遣いだった。こういう事が多々あったそうだ。これは「行燈の時、みんなが集まってやる。お互いに助け合ってやる。という空気がものすごく広がっていた。これで終わってからもプラスに働き、ずっと残ったからだと思う」と斉藤先生は話していた。 行燈がおわり、受験が近づいてきた頃の放課後、掃除中の事。既に就職が決まった人が受験を控えている人に「掃除くらい俺たちがやるから帰って勉強しろよ」という気遣いだった。こういう事が多々あったそうだ。これは「行燈の時、みんなが集まってやる。お互いに助け合ってやる。という空気がものすごく広がっていた。これで終わってからもプラスに働き、ずっと残ったからだと思う」と斉藤先生は話していた。行燈によって変わったのは生徒同士の関係ではなかった。先生方と生徒、先生同士の関係にも変化があった。 行燈作業中、担任は朝早く来て夜遅くまでいなければならなかった。当時は機械警備でなかったので生徒は「あとちょっち!」と粘る。帰るのは、9時、10時・・に。遅くなるから先生が送っていくと、途中、「先生腹減った〜」・・・。ラーメンをおごったりという事もあったそうだ。 そんやりとりの中で「人間的なつながりができた。だから厳しい事も言えた」又、勉強の成績だけでわからない、生徒の良いところを発見したりできる機会でもあったと斉藤先生は話していた。 生徒のためらなら先生同士、協力してなんでもやるという事が多かった。教師間でもあだ名で呼びあった入りする間柄だから、何でも言い合えた。行燈をやった事が大きく関わったていたそうだ。 斉藤先生は「8年位しか東高にいなかったけど、すごく印象に残っている学校。先生同士、先生と生徒の関係がいい。自分の良さが出せる学校だと思う」と東高について語った。 (写真:昭和49年(1974年)の行燈行列50年誌より) ― 多くの市民に支えられて <発展から現在> ―  ●行燈のデザイン ●行燈のデザイン「種類も色々移り変わりがあった」と俵先生が語るように、工夫を凝らした行燈も次々と登場した。その例として「牛缶として売った缶詰の中身が本当は馬肉だった」という事件を受け、行燈として作られた缶詰の中から、馬が飛び出てくるというものや、「戦争に乗った天才バカボン」の戦車部分から、ドラゴン花火が砲火されるというもの。そして、生徒の社会への批判から日米安保保障条約をテーマにしたクラスなど様々である。 ●職員行燈とリヤカー 職員行燈行列は昭和44年に広田芳男先生が着任されたとき、広田先生から出された「先生方も学校祭に参加しよう」という提案で、昭和45年から職員行燈や職員展示が始まった。 当時、生徒は行燈を担ぐ楽しさへの考慮から、バッテリーも行燈の中に入れて担ぐという、大変重労働なことをしていたが、先生方が生徒と同様に重いバッテリーの入った行燈を担ぐのは無理と判断し、バッテリーはリヤカーに積むことに。これが生徒に広まり、距離も長くなったことから、今のようにリヤカーを使用するようになった。 つい何年前まで、リヤカー係という係が存在し、各クラスのリヤカー係が小学校などにリヤカーを借りに行っていた。 (写真:昭和47年の先生達の行燈)  ●衣装 ●衣装制服があった時代は、制服で行燈行列に参加していた。服装が自由になってから、商店からはっぴを借りてきて、皆で揃えてきていた。青雲祭が夏休み明けから夏休み前に移動した頃、7月には球技大会があったので、クラスTシャツを作ったのが、今まで続く伝統となる。 ただ「戦争反対! というテーマで行燈を作り、皆でぽろぽろの服を着て、行燈行列に参加したクラスもあった」と門馬先生が言うように、クラスTシャツを作らないところもあったようだ。しかし、仮装に力を入れてしまうクラスが出てきてしまい、それなら行燈に全力を注ぐということで、仮装は禁止になった。 ●行燈だけではなく 行燈行列が始まった当初は行燈のみであった。男子の人数の方が断然多く、女子は歩いているだけでも問題なかったのだ。しかし、時代が移り変わるとともに女子の人数がだんだんと増えてきた。 そこで登場したのが、小ぼんぼりである。当社は、今のように様々な形があるわけではなく、四角い形に切り絵というものが多かった。「私の子どもも行燈を見に来ていた。小ぼんぼりを欲しがったけれど、競争率が高いので、事前にクラスの女子に頼んで作ってもらったりもした」と俵先生は語る。 今の大ぼんぼりにあたるのが、メインの行燈の他に作られたという小行燈だ。グラウンドに帰ってくるときに暗く、クラスの位置が見えない、という理由から小行燈に光を入れ、置くようになったのが始まりである。  ●ルートの変更 ●ルートの変更最初行燈行列のルートは「父兄にPRするため、校区を主に歩こう」ということで決められていたが、小学区生となってからはこのルートである意義がなくなってきてしまった。 それに加えて「東の行燈行列が評判になり、(行燈が通らない場所に住む)父兄から見たいという声に応える形でルート改正が決まった」と俵先生はいう。 小川先生は「なんとか、函館の顔である大門まで行きたい。グリーンプラザまで距離を延ばしたい」と思い、自ら責任者となり、「32個の行燈が(外が)薄暗くなった時に火が燈って映える時、メイン道路を通って帰路に着くように時間とコースを調整した」というルートを計画した。 ●警察との交渉 生徒の要望も考慮した上で作られた新ルート案を、当時の青雲祭実行委員の代表を連れ、函館中央警察署の交通課に出向いた小川先生。そのルート案は「30周年記念だから」という理由で問題なく通った。 問題は翌年からだった。「ラッシュ時に何千人の生徒が行燈を担いで歩くなんて考えられない」という警察に対し「市民にも大変好評でこのコースしか考えられない」と引き下がらない小川先生。 交通課の課長に厳しく言われた帰り、他の警察官が「諦めたらダメ! 我々も行燈のファンだから、なくなったら寂しい・頑張れ」と小川先生を励ました。  交渉も3・4回目になると対立も激化。「実行委員は納得しない。実行委員60人を警察で説得できますか」と小川先生も迫った。この言葉の後、課長は「ちょっと待って・・・・」と言い出し、小川先生も「道路は車だけのものじゃない。歩くことも許されるはず」と押し続けた。 交渉も3・4回目になると対立も激化。「実行委員は納得しない。実行委員60人を警察で説得できますか」と小川先生も迫った。この言葉の後、課長は「ちょっと待って・・・・」と言い出し、小川先生も「道路は車だけのものじゃない。歩くことも許されるはず」と押し続けた。そんな小川先生の努力が実り、ついに警察から計画通りのルートを承認されたのだった。 ●市民の反応 創立30周年の時から、ずっと前夜祭で花火を打ち上げている。それを人目見ようと、市民が殺到することも。 また、市民から「何時に何処を通るのか」という問い合わせが、すごい数だった(小川先生) 「五稜郭の歩道橋の上から眺めるのが一番綺麗」ということで、五稜郭の交差点の当りは人の山で歩けないくらいで、市民の中にはのし袋におひねりを入れて、先頭を歩く先生に渡す人もいたそうだ。  14年間続いたグリーンプラザまでの長距離コースの時代に、終わりの時が来た。1993年、通称八の字コースと呼ばれる現在のコースに変更となった。 14年間続いたグリーンプラザまでの長距離コースの時代に、終わりの時が来た。1993年、通称八の字コースと呼ばれる現在のコースに変更となった。その翌年、生徒が「物足りない!」と怒って警察に行くという噂が流れ、警察から「コースを元に戻さなくていいのですか」と学校側に話してきた。生徒には八の字コースで説明したので、先生が「生徒は我々が収めますから」と警察に話した。「それ程インパクトが強かった」と星先生。 現在は警察から学校で責任をもつという事で許可されている。なので、交通整備のため学校側でガードマンを雇ったり、父母がボランティアで手伝うなどして行われている。 ^平成16年7月23日付「青雲時報」第162号より(抜粋) |

|||||||||||||||

| ☆札幌支部同窓会に行燈登場☆ | |||||||||||||||

| 平成19年9月22日(土)、第26回青雲同窓会札幌支部総会[アカシアのつどい]が札幌市中央区南7東1「札幌ロイヤルホテル」において18時から総勢158名が参加して行なわれました。今年は昭和51年卒の幹事で開催され、行灯行列等、趣向を凝らした企画で大変盛況に終わりました。 「私も卒業して30年、やはり行灯行列には特別な思いがあり、今でも当時の行灯製作や行列の模様をはっきりと覚えています。今回の青雲同窓会札幌支部の行灯は、昭和51年卒の先輩方々の当時の思いが詰まったすばらしい力作でした。東高校も市立函館高校となりましたが、是非、この行灯行列を継続していってほしいものと一OBとして願っているところです」と函館東高校第27回卒札幌地区情報交流ページ管理人西島洋介さんからメッセージを頂いた。

|

|||||||||||||||

「名物のあんどん行列は東高の顔だ。そこには若者たちの情熱と創意が輝いている。作品の順位を競うのが目的ではけしてない。それはよりよく燃えるための手段であり、熱中した時間と行動は、やがて彼等の人生に素晴らしい思い出を与えるだろう」と語るのは、母校で

「名物のあんどん行列は東高の顔だ。そこには若者たちの情熱と創意が輝いている。作品の順位を競うのが目的ではけしてない。それはよりよく燃えるための手段であり、熱中した時間と行動は、やがて彼等の人生に素晴らしい思い出を与えるだろう」と語るのは、母校で

生徒は歌や踊りで応えていた。 本町交差点では、信号が青になるのを待って猛ダッシュ。重量のあるあんどんを担いだ男子も「走れー!」の合図で一気にまちを駆け抜けた。

生徒は歌や踊りで応えていた。 本町交差点では、信号が青になるのを待って猛ダッシュ。重量のあるあんどんを担いだ男子も「走れー!」の合図で一気にまちを駆け抜けた。 8月31日、待ちに待った柳星祭の前夜祭が行われた。グラウンドでの開催式では森武校長先生が「第一走者、市高の生徒として誇りを示して欲しい」と語った。また、実行委員長の平井学君も「来年以降のベースとなるので、ショックなことにならないよう、しっかり盛り上げよう」と生徒の気を引き締めた。

8月31日、待ちに待った柳星祭の前夜祭が行われた。グラウンドでの開催式では森武校長先生が「第一走者、市高の生徒として誇りを示して欲しい」と語った。また、実行委員長の平井学君も「来年以降のベースとなるので、ショックなことにならないよう、しっかり盛り上げよう」と生徒の気を引き締めた。