|

投げたり打ったりの野球の動作のことを、フォームと言う。また球を狙ったところに投げることを、コントロールと言う。

ところが英語では、フォームのことをメカニックと言う。同じくコントロールを、コマンドと言う。

日本の野球用語には、本場の英語と異なるものがかなりある。有名なのはナイターであるが(英語では単にナイトゲーム)、メカニックとコマンドという用語は、メジャーリーグの報道が増えるとともによく目にするようになった。

この違いが、ふと気になった。というのは、コントロール(control)とコマンド(command)は、軍事用語として明白に意味が異なるからである。コマンドは「指揮」。指揮下にある部隊に対して命令を下すこと。それに対して、コントロールは「統制」と訳され、本来指揮下にない部隊に対して、あらかじめ定められた権限の範囲内で指示を下すことを言う。

ここを起点に、少し考えてみた。同様にフォーム(form)とメカニック(mechanic)の意味を考えてみると、フォームは「形状」、「外観」を意味するのに対し、メカニックは「機構」を意味する。複数形のmechanicsは「力学」のことである。

フォームは表層的で可塑的。メカニックは構造的、本質的な言葉だ。

ここから伺えるのは、日本野球における「理論の不在」である。

メカニックとコマンドという用語の背景にあるのは、「投球動作には人間の肉体という機構を正しく動作させる理論があり、理論に則ってボールに正しい命令を与えれば、ボールは意図したとおりの場所に到達する」という思想である。

投球動作に限らず、「理論の不在」を想定すると日本の野球界の理不尽にいろいろ説明がつく。

たとえば、高校野球の球数制限だ。心ある人はずっと以前から高校野球における投手の肩の酷使に警鐘を鳴らしているのに、いつまでたっても改善される気配すらない。決まって言い訳に使われるのが、「個人差がある」というフレーズだ。そりゃ個人差はあるに決まっている。だが、投球数と故障の相関という理論体系があれば、目安を与えることくらいはできるはずだ。

あるいは、アマチュア野球の指導者資格。サッカーと比較すると、統一された指導者資格制度すらない。これも、根本的にはどんな基準をクリアすれば指導者になれるのかという理論体系がないからと解することができる。

と、用語ひとつから日本野球の問題に思いをいたしたところで、疑問が湧いた。

いったいいつから、なぜ、日米で用語が違うのだろうか?

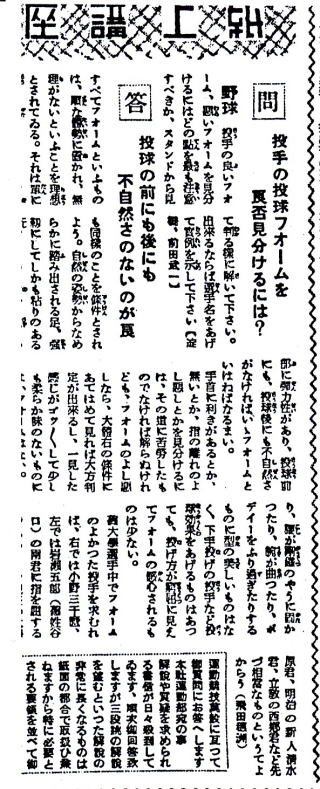

まず朝日新聞の記事データベースで調べてみた。すると、1936(昭和11)年の記事に「投球フォーム」及び「コントロール」という用語が確認できる。

1936年10月13日の紙面。

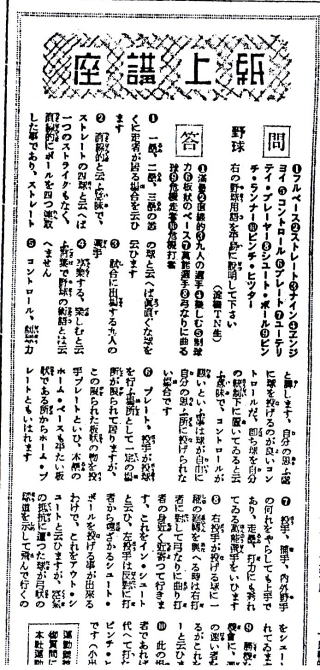

1936年10月31日。

それどころか「コントロール」については、1919(大正8)年までさかのぼることができた。

1919年10月27日の紙面。

つまり日本では、最初から「フォーム」及び「コントロール」という用語が使われていたと見て良さそうである。

では米国ではどうか。野球英語の辞典をいくつかひもといてみたところ、面白いことが判った。

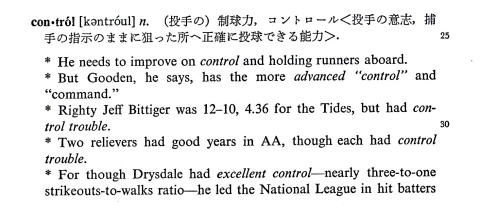

水庭進編『野球の英語活用辞典』(南雲堂、1988年)には、mechanicもcommandも出てこないのである。逆にcontrolが「制球力」の意味で載っている。なおformは日本で使う意味では載っていない。

染矢正一『映画で学ぶプロ野球英語のウソ』(スクリーンプレイ出版、1994年)も同様。

「コントロールがよい」場合には、have good controlと言えばよい」(89ページ)と書いてある。

また映画『さよならゲーム』('88年)での用例が紹介されている。

せっかくレンタルしてきたのにDVDには英語字幕が入ってなかった!原語ではこう言っている(前掲書89ページ)。

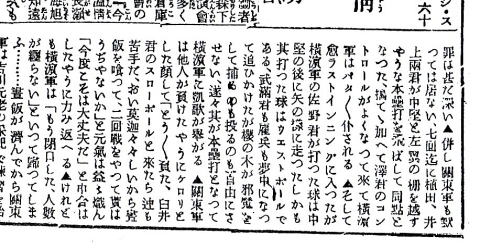

The word on LaLoosh is that the good-looking young pitcher has a major league fastball but sometimes has problems with his control.

映画に使われるくらいだから、一般的な用法だったということだ。ちなみに、「100万ドルの肩と50セントの脳ミソ」と称されるこのノーコンピッチャーを演じているのは、若き日のティム・ロビンスである。

それが、根本真吾『メジャーリーグをナマで見る熱球英語』(技術評論社、2005年)では、コントロールの意味でcommandを用いている。

つまり'90年代末から2000年代にかけて、米国での用語が変化したのである。そのきっかけは何か?

ここから先は想像になる。

きっかけは、これだったのではないか。

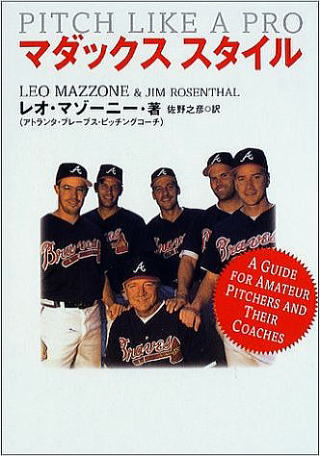

1999年、『マダックススタイル』(原題Pitch like a Pro)刊行。

グレッグ・マダックス、ジョン・スモルツ、トム・グラビンの3人はアトランタ・ブレーブスの黄金期を支えた三本柱として有名である。なかでもマダックスは、正確無比なコントロールから「精密機械」の異名を取った。『マダックススタイル』は、マダックスらを指導したブレーブスの伝説的なピッチングコーチ、レオ・マゾーニーが著した技術書である。

現物は未確認だが、amazonのなか見検索で見ると、本書では確かにmechanic及びcommandをフォームとコントロールの意味で使っている。

なにしろ、通算355勝を誇る大エースを育てた人物の著書である。本署が広く読まれるうちに、野球用語を変えてしまったとしても不思議はない。

言葉は生きもの。しかしこれほど急激に変わるものとは、改めて驚いたことであった。

|

![]()

![]()