|

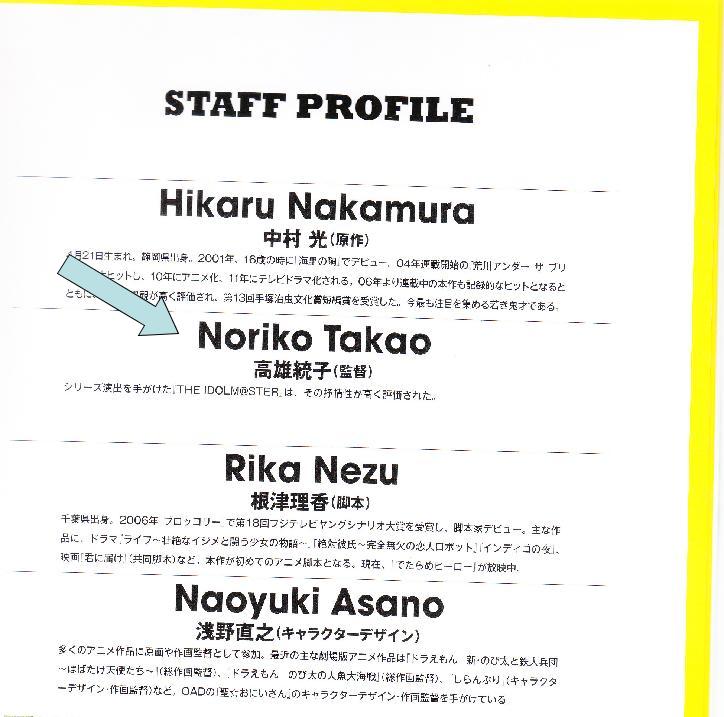

最大のツッコミどころは、パンフレットのスタッフプロフィール。

高雄統子の、京アニ時代の業績がない!

高雄がなぜ京アニを出たのか、そのことをどう考えているのか、つい勘ぐってしまう。高雄が京アニで監督を任されなかったことは、双方にとって不幸だったと私は思う。

それはともかく、作品は実に面白かった。私がこれまで注目していた高雄の作風は、「劇的な場面を理詰めで感動的に仕上げる」というものだった。その高雄がこんなユルい作品を作れたというのがまず驚き。高雄の新境地にして、間違いなく代表作になるだろう。年来のファンとして、何よりもそれが嬉しい(『アニマス』がアレな出来だったので)。

なおチーフ演出に神戸守の名があり、その力も大きいのだろうと推測。

実のところ本作のキモは、イエスとブッダが繰り出す宗教ギャグではない。彼らが見聞する立川の市井の生活である。そこで重要なのは、イエスとブッダがあくまでバカンスで訪れているという設定であろう。すなわち彼らは、いずれはこの地を去ることになる。2000年も前にすでに死んでいる彼らが、現代人のささやかな哀歓に触れてまたいつか去っていく。そのことが、(言葉にするとあまりに凡庸で気恥ずかしくなってしまうが)何気ない日常の愛おしさを際立たせる。不覚にも、ラスト近くでは涙ぐんでしまった。

余談だが、山田尚子の『たまこまーけっと』と比べてみると面白いかもしれない。学園に舞台を限定していた『けいおん!』から、『たまこ』は商店街に舞台を移して、より広い世界を描こうとした。しかしその試みは、成功しているとは言いにくい。「大人らしい大人」が登場しないからだ。なるほど、確かに商店街の大人たちが登場するが、その言動やふるまいはたまこら子どもと同レベルかそれ以下で、どう見ても「大人」のものではない。それでは、実質学園ものと変わらないのではないか。

|

![]()

![]()