| 応援歌へ トップ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 函 館 東 高 校 歌 資 料 集 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

「授業が終わるとね。友達と一緒にお弁当をもって、木の陰で、『♪今甦る曙の』と(校歌を)二人で歌っていたのです」と思い出が語られる校歌は、1950年(昭和25年)5月誕生した。初代生徒会長厚谷悌二さんの作詞だ。 「授業が終わるとね。友達と一緒にお弁当をもって、木の陰で、『♪今甦る曙の』と(校歌を)二人で歌っていたのです」と思い出が語られる校歌は、1950年(昭和25年)5月誕生した。初代生徒会長厚谷悌二さんの作詞だ。以後60年近く校歌は卒業、入学式のみならず、青雲祭などいろいろな行事で、卒業後は同期会、同窓会で歌われ続けられている。50周年記念式典でも閉校式でも、オープニングは校歌合唱に始まり、最後は全員の校歌斉唱で幕を閉じた。 「♪ 希望の調べ丘に満ち 萌ゆる緑の息吹にも 未来を描く若人が 同じ思いに相寄りて 高き理想を辿るかな」の歌詞とメロディーは我々の心にある。 「校歌の歌詞と解説」、森武函館市立高長先生が記した「校歌誕生の物語」と校歌を作曲した林先生の寄稿「校歌作曲の思い出」を紹介した。作詞家の思い出を語る肉声を放送局製作ラジオドキュメント「思い出よすがに」で聞くことができる。 函館東高前身・函館市立中学校岡村校長先生の日記と、11に平成19年に開校した市立函館高等学校の校歌・楽譜を収録した。 「♪人の運命(さだめ)はめぐるとも..♪只 一筋にひたすらに、誠の道を行かんかな...の歌詞ですけれども、どんな運命になっても自分の使命を貫いて行こう。このような思いをこの歌詞から教わったと思います。正に東高校歌は私の人生そのもので、その通りだったと思います」と東高OBはいう。 過去、東高の校歌・応援歌のレコードやCD作成が幾度も繰り返し作られてきた。その一端をここに紹介。 校歌歌詞、楽譜、音楽と、東高関係者は自由に利用していただきたい。 現役校歌としては存在しなくなったが、これからも末永く歌い続けられるであろう。 2007.9.4 管理人 2008.1.14 改 定 写真:函館東高50周年記念式典での校歌斉唱 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 校歌の歌詞説明と解説 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

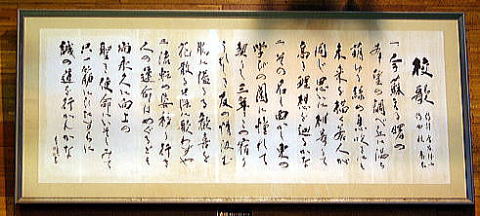

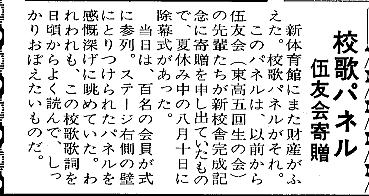

第1節 第1節今この青雲台の地に春のあけぼのはよみがえり、その緑のいぶきと共に春秋に富む若人が相つどい高遠なる理想を追求せんとする希望と決意がうたわれている。 第2節 「光は東方より」の思いもゆかしいひんがしの学び舎に憧れきたり、3年の奇しきえにしに結ばれた若人が青春の友情をあたため合い、そのよろこびをこの環境絶佳、緑濃く、花散る木陰に相語ろうではないかとうたう。 第3節 函館市立中学校から市立高等学校になった本校、市立女子高校、道立女子高校(現西高校)、同函館高校(現中部高校)の統合により出来上がった函館東高は、正に世の流転の姿の象徴とでもいうべきものであった。その流転の歴史的姿が陰影を深く思いをこめてうたわれており、その生々流転の上に立って学徒としての誠実なる道を進まんかなと結んでいる。  総じて函館東高高歌の注目すべき点は、本校が歴史的変動の上に立ちながらそこそに学ぶ若人がそれぞれ青春の価値と意義を把握しつつ、永久不変の真理探求を使命にしようとしてうたいこんだ次元の高さにある。次に校歌という周囲にある歴史上の古跡や自然の山川を詠みこんで所謂形象的伝統にしばられ、それに便乗して校風の発揚をねらうのが普通であるが、この点は本校校歌では環境が淡彩の背景として描かれていてスマートである。更にいうならば「伝統なきを伝統とする」という言葉があるとすれば、これが伝統だと肩いからさぬこの校歌は本校の自由闊達にふさわしてものであろう。ただ文語表現に現代の生徒は多少の抵抗を感じるかも知れないが、やわらかい語調かつ、引き締まっているので却ってこんな文語調がよいのではないかと思われる。 総じて函館東高高歌の注目すべき点は、本校が歴史的変動の上に立ちながらそこそに学ぶ若人がそれぞれ青春の価値と意義を把握しつつ、永久不変の真理探求を使命にしようとしてうたいこんだ次元の高さにある。次に校歌という周囲にある歴史上の古跡や自然の山川を詠みこんで所謂形象的伝統にしばられ、それに便乗して校風の発揚をねらうのが普通であるが、この点は本校校歌では環境が淡彩の背景として描かれていてスマートである。更にいうならば「伝統なきを伝統とする」という言葉があるとすれば、これが伝統だと肩いからさぬこの校歌は本校の自由闊達にふさわしてものであろう。ただ文語表現に現代の生徒は多少の抵抗を感じるかも知れないが、やわらかい語調かつ、引き締まっているので却ってこんな文語調がよいのではないかと思われる。校歌歌詞説明 50年誌より 左上写真は東高体育館に飾られていた校歌歌詞。右上1985(昭和60)年8月26日発行「青雲時報」第122号の記事。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 函館市立中学校校歌 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

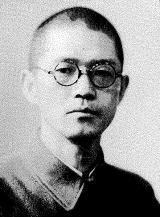

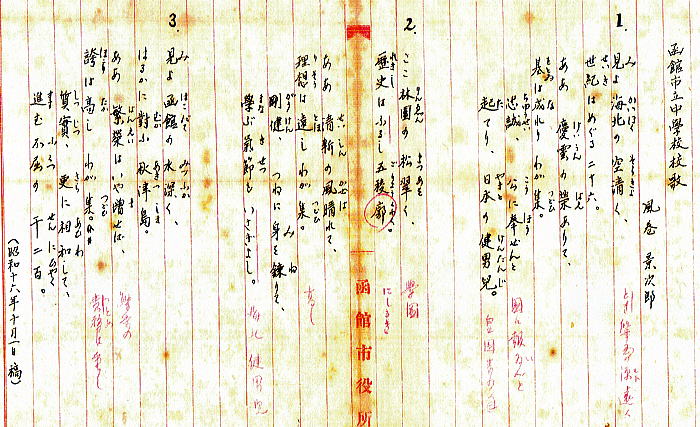

昭和16年6月末、学校長上京の際、東京音楽学校(現東京芸術大学)に校歌作成を依頼し、作詞を教授風巻景次郎氏に、作曲を信時潔氏に内定し来り引続き作詞作曲に関する学校の希望意見及び作詞上の資料を送附せり。 昭和16年6月末、学校長上京の際、東京音楽学校(現東京芸術大学)に校歌作成を依頼し、作詞を教授風巻景次郎氏に、作曲を信時潔氏に内定し来り引続き作詞作曲に関する学校の希望意見及び作詞上の資料を送附せり。9月作詞原稿到着せるを以て職員の意見を諮い、訂正希望を述べ、風巻氏更に推敲の上、10月1日作詞完成、直ちに信時潔教授に作曲依頼、11月3日作曲到着、11月12日付文部省に認可申請、昭和17年4月13日認可さる。 〔歌詞説明〕 第1節 本校は昭和15年4月、紀元2600年記念に開校さられたるを以て、その意を先ず表はし、次に「忠誠報国日本男児たるの実を完うす」とある生徒綱領を詠み込み似て国体観念を明徴にし皇国青少年として忠誠報国、臣道実践、国家意識を高潮したるものなり。 第2節 本校敷地の東南両面は亭々たる松林に囲まれたる陽光燦々たる翆緑の清新さは将来性に富む生徒の希望輝く姿にも等しく高邁なる理想を追求し、その実現を期して剛健なる精神を堅持し松柏と競う堅忍不抜の志操を以て常に学業に励み心身の錬成に懸命する北海道健児の意気を歌ひたるものなり。 第3節 函館市立なるを以て港湾都市として発展し来り、史蹟五稜郭を有する本市を讃美して郷土愛を振興し北門の鎖鑰(さやく)たる本市を益々繁栄せしむるは本校出身者の責務なる所以を明らかにし校友1200名は身を持すること極めて質実、私利私欲を捨てて協力一致互に相和し相励ましつつ不屈の負けじ魂を発揮して進歩向上する気魄の士たることを詠みたるものなり。 岡村学校長(写真)の日記より 出展:50年誌より |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 北海道函館東高等学校校歌誕生物語 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

5月27日に東京で行われた「関東地区青雲同窓会」において、来賓として出席されていた関西青雲同窓会長の小林正孝さんから、「今蘇る曙の……」で始まる本校の校歌を作詞された厚谷悌二さんは函館東高校の第1期生で、現在、大坂にお住まいであるが、作詞したのは現役の生徒の時であったと伺った。 5月27日に東京で行われた「関東地区青雲同窓会」において、来賓として出席されていた関西青雲同窓会長の小林正孝さんから、「今蘇る曙の……」で始まる本校の校歌を作詞された厚谷悌二さんは函館東高校の第1期生で、現在、大坂にお住まいであるが、作詞したのは現役の生徒の時であったと伺った。「30年史」には次のように書かれている。「昭和25年4月より新学制により校名が北海道函館東高等学校と改められ、校歌も新しい時代に即したものが要望されるようになりました。昭和25年9月20日、音楽科及び国語科教諭が審査員になり、全校生徒を対象にして歌詞の募集を開始、応募作品多数の中から、3年生厚谷悌二君の作品が採用され、翌26年1月24日、北海道学芸大学(現北海道教育大学)函館分校教官・林喬木氏によって作曲が完了しました。」 私は小林さんへの手紙で、この「30年史」のコピーとともに、現在の東高生も、「青雲祭」をはじめ儀式やその他で、誇りを持って、声高らかに校歌を歌い継いでいることを厚谷さんにお伝えして下さいとお願いした。 6月13日に「関西青雲同窓会」が開催されたが、厚谷さんは足のリハビリ中で同窓会にはご出席できなかった。そこで、6月24日、小林さんは、直接、厚谷さんのご自宅を訪ね、私の伝言を厚谷さんにお伝えしてくれた。その時の様子を、小林さんは、丁寧に手紙に認めて下さった。その概要を紹介する。 私からの手紙は小林さんが読み上げて厚谷さんにお聞きいただいた。聞き終えてから、厚谷さんは、「現在の生徒も『今蘇る曙の……』の校歌を誇りを持って歌っていると聞いて嬉しい」と話され、続けて、「30年史の資料は初めて読みました。今まで、校歌のことを話す機会もなく過ごしてきましたが、先生方や生徒の皆さんに、校歌のできた経緯と歌詞の意味を伝えて欲しい」とおっしゃった。 厚谷さんが述べられた校歌作成の経緯及び歌詞に込められた思いは次のとおりである。 新学制により昭和25年4月東高校が発足したが、市立高校(東高)、市立女子高(廃校)、道立女子高(西高)、道立函館高(中部高)の生徒の集まりの上、初めての男女共学で、それぞれ自治会がありまとまりがなかった。 そこで自治会を廃止し生徒会を作ることにした。最初の生徒会長となったのが厚谷さんである。先生方と生徒会が話し合い、今後、学校がまとまっていくためにも東高校の校歌を作ろうということになった。 歌詞を募集したところ16編集まった。それを、先生方と生徒会で協議して2編まで絞り、学芸大学の林喬木先生(当時杉並町に在住)に、2編のうちからどちらかを選んでもらうこと及び作曲をお願いした。最終的に林先生が選んだのは厚谷さんの歌詞である。 作詞に当たって、厚谷さんは、「第1節希望」「第2節友情」「第3節人生」と主題を設定した。その上で、 1 「高校時代に一生の友達、友情ができる」 2 「敗戦後の日本の新しい未来と新しい東高校の未来に対する希望」 3 「函中の校歌は土井晩翠作詞の5・7調で中部高新しい東高歌は島崎藤村風に叙情的に(7・5調)に作詞する。ただし、山や川等の地名は入れない」 4 「軍歌調ではなく、柔らかく歌う歌」厚谷さんは、作詞に当たって以上の4点をはじめから念頭に置いた。と同時に、中部高校に対する対抗意識があった。 「林先生は、叙情的な詩にうまく作曲してくれました」最後にそう付け加えてから、東高と北高の統合のことに触れ、「今の若い人に歌詞の意味は分かりづらいだろうし、北高の人のことも考えて、統合になったら、新しい東高校を作っていくのに相応しい校歌を作って下さい。今の校歌は、青雲同窓会の会歌として歌ってもらいたい」と話された。 以上が、厚谷さんのお話として小林さんが伝えして下さった校歌に関する内容である。なお、本校新聞局伝統の「青雲時報」であるが、その名前を付けて最初に発行したのも自分たちであったと、厚谷さんは「青雲時報」を見て嬉しそうに話されていた、と小林さんのお手紙の追記にあった。 北海道函館東高等学校校長 森 武先生 同校ホームページ・学校教育目標・変革の中から |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 校歌作曲の思い出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

昭和24年、当時私は新たに新制大学として発足した、学芸大学函館分校(現教育大)に勤務しておりましたが、その春、当時の函館東高の盛山兵護校長と、音楽担当の西田幸子先生のお二方が拙宅にお見えになり、この度東高の校歌を設定することになり、その歌詞を学生から募った結果、沢山集ったものの中から、佳作と思われる2篇を選びましたので、その何れかに作曲してほしいとの御依頼を受けました。 昭和24年、当時私は新たに新制大学として発足した、学芸大学函館分校(現教育大)に勤務しておりましたが、その春、当時の函館東高の盛山兵護校長と、音楽担当の西田幸子先生のお二方が拙宅にお見えになり、この度東高の校歌を設定することになり、その歌詞を学生から募った結果、沢山集ったものの中から、佳作と思われる2篇を選びましたので、その何れかに作曲してほしいとの御依頼を受けました。拝見いたしましたところ、2篇共学生の作として立派なものでしたが、両先生と御相談の結果、厚谷悌二君のものに作曲することになりました。(厚谷君のご尊父は当時弁護士で、函館市議員でもあったと記憶しております)その時作曲については、両先生から特に注文はありませんでしたが、ただ混成四部合唱用のものもほしいとのことでしたので、斉唱用のものと、無伴奏混声四部合唱用のものとの2曲を作りました。 曲は若い学生の為に、溌剌としたものをと心がけ、曲の中間部は、その前・後部と対照的に、拍手やリズム、又旋律系を著しく変化させてみました。少し歌い難しかとの懸念もありましたが、若い学生諸君のことですから、きっと立派に歌いこなしてくれるものと期待をもっていました。 昨年思いもかけず、日本音楽著作協会から、校歌の著作使用料が送られてきまして、びっくりいたしました。丁度その頃、東高を25年前に出ました長男が母校を訪れた際、新卒業生に贈られた校歌の録音盤を貰って来ましたので、右の事情が判り、ああ今でも歌っているのかと大変感激した次第です。 私は43年に教育大を定年退職、その年に開学した鶴川女子短大に迎えられ、爾来24年、漸くこの3月で職を退くことになりました。今後健康の続く限り、新しい日本歌曲の作曲に当りたいと思っております。 林 喬木先生 平成4年4月15日発行、 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||