|

ひきつづき日露戦争のはなし。

先日某氏のツイッターを見てたら、「日露戦争戦没者の顕彰碑は、旧賊軍地方に集中している。これは旧賊軍から重点的に徴兵されたに違いない」という意味の書き込みがあった(正確に言うと、後段はぼかした書き方になっているので私の推測)。

そんなことがあるだろうかと思って調べてみた。

まず旧賊軍地方とはどこを差すのかだが、会津藩、庄内藩及び奥羽越列藩同盟を考えるのが妥当だろう。県で言えば、東北各県と新潟である。

日露戦争当時の日本陸軍は、全国を13師管に分け、近衛師団及び第一~十二師団がそれぞれの管区から徴兵を行っていた。

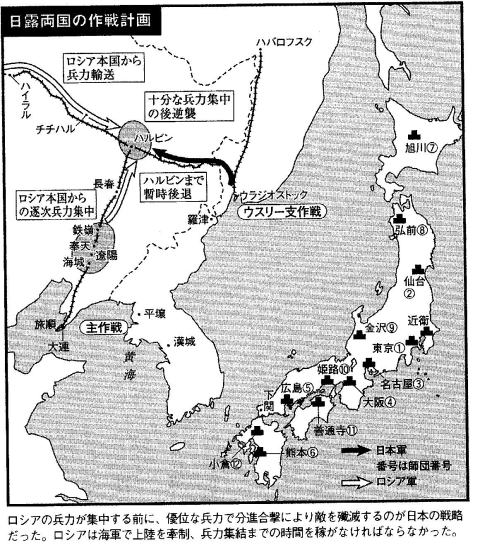

各師団の司令部の配置は下図のようになる。日露戦争では、開戦と同時にこの全13個師団に動員がかかった。

1個師団は4個歩兵連隊が主力(正確に言うと、2個連隊で1個旅団となり、2個旅団が1師団に所属する)となり、騎兵、野戦砲兵の各連隊と工兵大隊、及び所要の兵站部門が付属する。人数の上で圧倒的に多いのは歩兵連隊なので、各連隊の原駐地を下表に示す。

| 師団 |

動員年月

(明治) |

所属する歩兵連隊 |

| 番号 |

原駐地 |

| 近衛 |

東京 |

37年2月 |

近衛1 |

東京 |

| 近衛2 |

東京 |

| 近衛3 |

東京 |

| 近衛4 |

東京 |

| 1 |

東京 |

37年3月 |

1 |

東京 |

| 15 |

高崎 |

| 2 |

佐倉 |

| 3 |

東京 |

| 2 |

仙台 |

37年2月 |

4 |

仙台 |

| 29 |

仙台 |

| 16 |

新発田 |

| 30 |

新津 |

| 3 |

名古屋 |

37年3月 |

6 |

名古屋 |

| 33 |

名古屋 |

| 18 |

豊橋 |

| 34 |

静岡 |

| 4 |

大阪 |

37年3月 |

8 |

大阪 |

| 37 |

大阪 |

| 9 |

大津 |

| 38 |

伏見 |

| 5 |

広島 |

37年4月 |

11 |

広島 |

| 41 |

広島 |

| 21 |

浜田 |

| 42 |

山口 |

| 6 |

熊本 |

37年5月 |

13 |

熊本 |

| 45 |

鹿児島 |

| 23 |

熊本 |

| 48 |

久留米 |

| 7 |

旭川 |

37年8月 |

25 |

札幌 |

| 26 |

旭川 |

| 27 |

旭川 |

| 28 |

旭川 |

| 8 |

弘前 |

37年6月 |

5 |

青森 |

| 31 |

弘前 |

| 17 |

秋田 |

| 32 |

山形 |

| 9 |

金沢 |

37年5月 |

7 |

金沢 |

| 35 |

金沢 |

| 19 |

敦賀 |

| 36 |

鯖江 |

| 10 |

姫路 |

37年4月 |

10 |

姫路 |

| 40 |

鳥取 |

| 20 |

福知山 |

| 39 |

姫路 |

| 11 |

善通寺 |

37年4月 |

22 |

松山 |

| 44 |

高知 |

| 12 |

丸亀 |

| 43 |

善通寺 |

| 12 |

小倉 |

37年2月 |

14 |

小倉 |

| 47 |

小倉 |

| 24 |

福岡 |

| 46 |

大村 |

戦争後半になると、これでも足りずに十三師団及び後備歩兵連隊が編成されることになるが、煩雑になるので省略する。

これだけ見ても明らかなように、日露戦争における日本陸軍は日本全国津々浦々から兵を動員した。国運を賭けた大戦争に、兵の出身地の選り好みなどしていられるわけがない。

では、旧賊軍の師団が特に危険な戦場へ送られたということは考えられるだろうか。

特に危険な戦場と言えば旅順だが、第三軍の隷下は第一師団(東京)、第九師団(金沢)、第十一師団(善通寺)及び後に第七師団(旭川)と、見事に日本全国から参戦している。

各師団の損耗率を下表に示す。

| 師団 |

戦闘員数 |

死傷者数 |

損耗率(%) |

| 近衛 |

82,655 |

7,343 |

8.9 |

| 1 |

132,795 |

13,932 |

10.5 |

| 2 |

96,645 |

10,946 |

11.3 |

| 3 |

113,950 |

15,244 |

13.4 |

| 4 |

117,044 |

8,909 |

7.6 |

| 5 |

114,299 |

11,459 |

10.0 |

| 6 |

93,275 |

8,923 |

9.6 |

| 7 |

46,488 |

11,441 |

24.6 |

| 8 |

30,376 |

10,460 |

34.4 |

| 9 |

76,098 |

19,988 |

26.3 |

| 10 |

68,024 |

10,082 |

14.8 |

| 11 |

117,404 |

14,475 |

12.3 |

| 12 |

81,162 |

6,264 |

7.7 |

戦闘員数は、師団総員から非戦闘員(経理、憲兵、医務、輸卒等々)を除いた純粋に戦闘に任ずる将兵の数。死傷数は戦死者・負傷者の合計である。その比率を計算すると、第七、第八、第九師団が明らかに多い。

第七師団は動員がやや遅く、かつ総員が目立って少ない。そのうえに、戦場に慣れる間もなく激戦地の203高地攻略にいきなり投入されたため、死傷者が増えたものである。大本営でも、ようやく編成した戦略予備の第七師団を旅順に送って消耗させるべきではないという反対論があった。

第八師団は、明治38年1月の黒溝台会戦でロシア軍の攻勢をまともに受け、大きな損害を出した。第九師団も旅順戦で損耗した部隊だが、死傷率が高い理由はよくわからない。

共通するのは、戦争後半の戦いで大きな損害を受けていることである。つまり、十分な補充を受ける前に戦争が終わってしまったので、見かけ上損耗率が高くなったとも解釈できる。この点はもっと細かい検証が必要であろう。

第八師団は弘前の部隊なので旧賊軍と言えなくはないが、大きな戦闘は黒溝台会戦と奉天会戦しか経験していない。なにより、旧賊軍の代表、官軍の仇敵であるはずの仙台の第二師団(管区に新潟も含む)は、旅順には行っていないし死傷率も高くない。

そもそも旧賊軍地方に顕彰碑が多いというのがどんな資料に基づいて言っているのか不明だが、仮に本当にそうであるならば、それは「旧賊軍でありながらお国のために立派に戦った」との、地元の顕彰意識の高さを示すと考えた方が妥当であろう。

図の引用は『歴史群像アーカイブVol.22 日露戦争』学研パブリッシング、2011年より。

数値は陸軍省『明治三十七八年戦役統計』1911年より。

|

![]()

![]()