遊んでいるHDDをUSB接続で使おう 戻る

| 通常HDDケースととして売られて物は、E−IDEのハードディスクをUSB接続して使う為のケースの事で、3.5インチ HD用のものと2.5インチHD用の物が有り、遊んでいるE−IDEのハードディスクを、有効活用するには大変便利で 今回は3.5インチ用の物に、遊んでいたHDをセットしてUSBで使える状態にしましたので、その様子をページに載せ ました。 2004/09/12 |

|

|

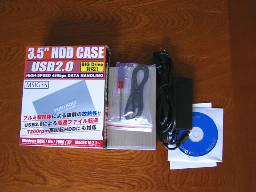

| 購入したのは発売元DECAのMSIG35と言う比較的安 い製品で、USB2.0をサポートした、3.5インチHDD ケースです、付属品は電源部とUSBケーブルとドライバ ーCDが付いていました。 |

インストールは簡単でケースの横の穴の部分をドライバ ーの先端で押すと、インタフェース部分が外れるのでバ スケーブルと電源ケーブルのコネクターをHDに接続す れば配線は完了です。 |

| 3.5"HDD CASE (MSIG35) |

3.970円 |

税込み価格 |

|

コネクターの接続が完了したらハードディスクをケースの中に差込ま す、1番奥の方まで差し込んだら、ケースの裏部分の穴から付属の ネジでハードディスクをケースに固定します。 次にインターフェース部分を、ケーブルを丁寧に曲げながら、元の 状態にケースに固定します。 ハードのインストールはこれだけなので、すごく簡単に出来ます。 後はお使いのパソコンに接続ですが、管理人の使っているパソコン はWindows2000なので、ドライバーは不要で、そのままパソコン に接続して、パーテーションとフォーマットをします。 |

■・パーテーションの設定とフォーマット 使っているパソコンがWindows2000なので手順は、ディスクトップのマイコンピュータのアイコン上で右クリックし、管理の ウィンドウを開き、ディスクの管理を選択すると、上の画面になります。 ディスクの構成は各自違って来ますが、この場合USB接続したハードディスクはディスク1になりますので、ディスク1の内 容を好みで変更します、このディスクは以前パーテーションを4個にして使っていましたが、全部開放して1個のディスクにし ました。 やり方は 1.始めに緑の拡張パーテーションの論理ドライブを全部削除する。 (ドライブを選択し、斜線が入った状態にし、マウスの右クリックで削除を選択して、実行する。) 2.次に拡張パーテーションを削除する。 3.プライマリーパーテーションを削除する。 (これで全部開放され、ハードディスク購入時の状態ですので、新しく好みでパーティション分けします。) 4.今回は全容量を1個のディスクにするので、マウスの右クリックでパーテーション作成を選択します。 5.プライマリーパーテーションにチェックを入れて、次へ進み。 6.ファイルシステムのところで、今回はFAT32を選択し、ボリュームラベルは適当に名前を付けて、次へ、完了にする。 (ここでフオーマットが開始されますので、終るまで待ちます。) 以上で使える状態になりますが、パーティションを分けたい方は、5.の次の行程で割り当てる容量を設定してやりますと 余った部分を拡張パーテーションとして、確保して論理ドライブを作成できます。 |

|

| 今回作った3.5インチUSB接続のハードディスク(下)で、通常のディスクトップ用のHDを使うので、外部電源が必要です。 以前に作った2.5インチUSB接続のハードディスク(上)でノートパソコン用のHDを使うので、電源はUSBコネクターからの 供給になります、大きさもかなり違いますが、遊んでいたHDDをつかったので、容量は小さい方が30G大きい方が20Gで す。 |