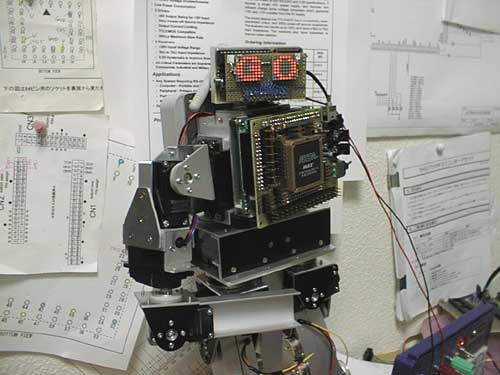

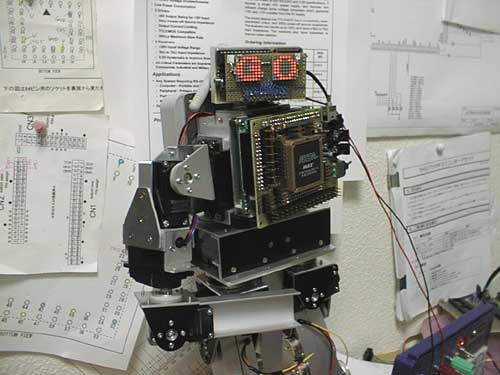

ROBO-ONE第二回大会を終わって

2002/08/10,11に行われたROBO-ONE第二回大会に参加しました

私にとって前回に続いての参加でしたが、今回参加して思ったこと

次回に向けての構想などを自分のメモとして書き込んで見たいと思います

1、製作の着手時期

日記を読み返すと6/9ぐらいから始めているということは

実質2ヶ月ぐらいで製作していることになる、この時期マイケルの

主要アクチュエータ(近藤科学PDS2144)が入手不能になったり

予算の確保などで問題があったりして6月からのスタートとなった

製作初期はこれでも間に合うか不安だったが、蓋をあけてみると

たいしたトラブルにもみまわれず逆に早く終わらせ過ぎるという事態に

結局7月一杯でほぼソフトの方も完成し残りの10日間でテンションダウン

これ以上余計なことをするとトラブルの原因ともなりかねず

たいした事をしていないのが、予選6位の原因だったし

(その頃他の方はさらに上を目指してがんばっていた)

最後の詰めの部分に負けたと思う。

☆次回への教訓

だからといって製作時期を遅らせるのは大変危険!

当然新技術、難しいモーションの連続になるので

今回のようなことはならないと思う、もしなりそうなら

途中で休むことも重要。

さらに、これでOKなんてことはない!皆さんさらに上を狙ってる。

最後で安全策は不要、だめなら出場しないぐらいの気持ちでいこう。

2、出場のレベル

一回大会では歩けばOKということでフィアスは歩くだけ

(なんと予選ではコントロールもなし) で予選通過

2回大会では歩行、屈伸に加え、動きの速さ、モーションの作りこみ

聴衆の受け、自立性、などが得点に結びついている。

もちろん起き上がり、階段のぼりなどができれば言うことないが、

次回は歩行、屈伸、起き上がり、が最低ライン(もちろん全ての動きはある程度シャープに)

しかも試合に勝つためには、皆が起き上がれるなら倒してもポイントにならず

それに加え自立性を備えた機体が多くでてきそうな気がする。

☆次回の目標機体

基本動作は完璧、各動作は大きく作る(自宅でいいと思っても会場ではイマイチ)

ヒカリモノは会場の情報(例えば照明など)がないと製作しても失敗に終わるケースあり

起き上がり、階段のぼりをマスタ

戦闘状態からの復帰、通常歩行以外の移動手段(これは考える必要あり)

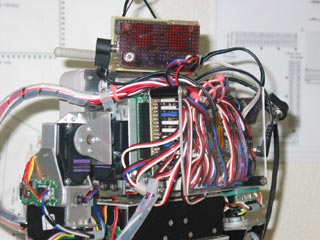

メカ精度のアップ(やはり手作業では限界か)

設計作業の総3次元化(あまりにも込み入ってくると2次元では困難)

アクチュエータの再確認(ドライバも含む)

コントロール方法の確立(後ろからのパソコン操作は大変困難)

自立モードの確立(当然次回はポイント高いはず)

モーション作成方法の有効的な確立(今のままでは時間がかかり過ぎ変更も困難)

エンターテイメントとしてのモーションの確立

続く・・・・・